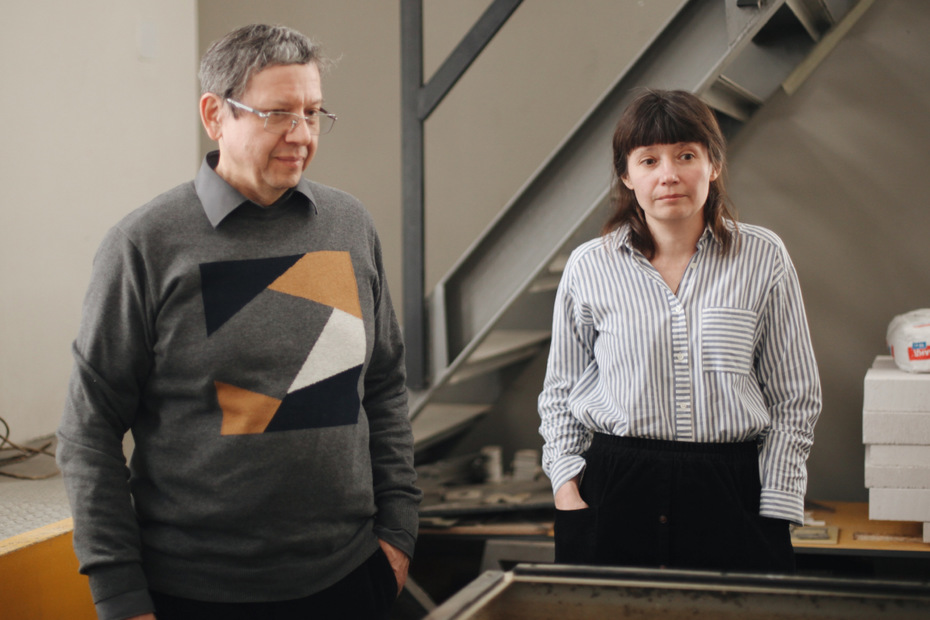

истории искусства есть имена, к которым сердце привычно как будто по умолчанию, сразу. Художники Родченко и Степанова — из этого ряда. Кажется, что с конца 80-х годов XX века, когда усилиями их наследников и исследователей русского авангарда были опубликованы письма из архива, статьи и воспоминания, в их творчестве для стороннего глаза не осталось потайных уголков. Знакомство и беседа с Александром Лаврентьевым, исследователем и профессором Строгановской академии, внуком Александра Родченко и Варвары Степановой, помогли взглянуть на многие вещи под особым углом. Биография Родченко до эпохи конструктивизма, его роль во ВХУТЕМАСе, конструктивистский леттеринг как будто находились в тени живописи художника, а также его громких рекламных проектов 20-х годов. Этим сторонам жизни и творчества Родченко посвящено интервью. Отдельные слова благодарности — дочери Александра Николаевича, Екатерине Лаврентьевой, историку графического дизайна и преподавателю. Её участие в разговоре, открытия из архива семьи, которыми она поделилась со мной, а также мужественная оборона на кафедре в Строгановке, чтобы Александра Николаевича оставили в покое для беседы хотя бы ещё на полчаса, помогли подготовить эту публикацию для вас. — Р. Г.

истории искусства есть имена, к которым сердце привычно как будто по умолчанию, сразу. Художники Родченко и Степанова — из этого ряда. Кажется, что с конца 80-х годов XX века, когда усилиями их наследников и исследователей русского авангарда были опубликованы письма из архива, статьи и воспоминания, в их творчестве для стороннего глаза не осталось потайных уголков. Знакомство и беседа с Александром Лаврентьевым, исследователем и профессором Строгановской академии, внуком Александра Родченко и Варвары Степановой, помогли взглянуть на многие вещи под особым углом. Биография Родченко до эпохи конструктивизма, его роль во ВХУТЕМАСе, конструктивистский леттеринг как будто находились в тени живописи художника, а также его громких рекламных проектов 20-х годов. Этим сторонам жизни и творчества Родченко посвящено интервью. Отдельные слова благодарности — дочери Александра Николаевича, Екатерине Лаврентьевой, историку графического дизайна и преподавателю. Её участие в разговоре, открытия из архива семьи, которыми она поделилась со мной, а также мужественная оборона на кафедре в Строгановке, чтобы Александра Николаевича оставили в покое для беседы хотя бы ещё на полчаса, помогли подготовить эту публикацию для вас. — Р. Г.

Мне хотелось бы немного поговорить о первых годах Родченко в Москве, когда он только переехал в столицу из Казани. Кто влиял на него больше всего в те годы? Как он пришёл к беспредметному искусству?

Александр Лаврентьев: Если заглянуть в биографию Родченко, то мы увидим, что он был поклонником модерна. Его интересовали музыка, литература символизма. Ранние рисунки, например, очень напоминают Бёрдслея, и не случайно. В графических, карандашных рисунках штрих у Родченко не завершается, а множится, как у Врубеля. Он ещё только искал законченный контур, но сначала это была нервная, дробная линия. Мне кажется, когда Родченко увидел рисунки Бёрдслея, то он понял, что любое множество можно свести к своеобразному графическому знаку. Это было его первое открытие. А дальше, если говорить упрощённо, он взял циркуль из готовальни, которая была у каждого ученика художественной школы. Они ведь изучали начертательную геометрию, вычерчивали все эти эпюры с разными типами линий. Просто никому не приходило в голову, быть может, использовать чертёжный инструмент как художественный.

Египетский бал. Студенческая вечеринка в Казанской художественной школе. 1912. Родченко — третий слева во втором ряду. В 1902 году семья Александра Родченко переехала из Санкт-Петербурга в Казань. К этому времени Родченко закончил лишь четыре класса церковно-приходской школы. Не имея диплома о законченном среднем образовании, он поступил вольнослушателем в Казанскую художественную школу, известную своей негласной специализацией — подготовкой художников для провинциальных театров.

В 1914 году Родченко знакомится с Варварой Степановой, возникает бурный роман. Потом ей пришлось уехать из Казани, недоучившись, и какое-то время они общаются только по переписке. Письма Родченко той поры — чуть ли не отчёты о его художнической практике. В одном письме есть фраза: «Я сделаю то, что ещё не имеет названия». Он воображал, что вступает на какую-то потустороннюю, дьявольскую территорию. Мне кажется, что тогда он и увидел мотивы беспредметности. Любопытно посмотреть на леттеринг Родченко 1915 года, на замысловатые подписи к рисункам. Они становятся всё мельче, и постепенно остаются только две буквы «А. Р.». Родченко старается всё редуцировать, даже собственную подпись приближает к минималистичному знаку.

Александр Родченко. Слева: женская фигура в кимоно, 1912. Справа: женская фигура, 1914.

Из записной книжки, 30 июля 1912. Я устроил свою квартиру. Поставил шкаф с книгами, тут много стихов, тут Гамарди, Стриндберг, Уайльд. На стенах японские эскизы, Анта в белой раме… Мой стол покрыт светло-зелёной бумагой, на нём разложены кисти, карандаши, мастихины, пузырьки, коробки с красками, альбомы с репродукциями, с набросками, журналы, акварель, темпера, записные книжки, каталоги. Автопортрет Врубеля, миниатюра мамы, бронзовый медведь, нож для бумаги с мельхиоровой ручкой, книга черновая для стихов, наполовину исписанная моим почерком и заполненная рисунками пером.

Кстати, почему в переписке Степанова называет его «Анти», что это за прозвище?

Александр Лаврентьев: Сначала у него было прозвище Леандр Огненный, оно часто встречается в ранней переписке, а Родченко называл её поэтическим именем Нагуатта. Анти — потому что у него было всегда противодействие, вызов всему свету. Он не хотел принимать стандартных суждений и мыслей. И ещё в этом прозвище есть намёк на имя девушки Анты Китаевой, в которую он был влюблён в художественной школе.

Довольно быстрое превращение Леандра Огненного в Анти было закономерным? И стоит ли утверждать, что модерн в книжном искусстве порядочно разрушил классическую традицию, как минимум в обложке?

Александр Лаврентьев: У него, думаю, всё шло не от обложки и не от иллюстраций, а от понятия виньетки. Вот родченковская виньетка тех лет — закрученная, нереальная, похожая на ракушку улитки. Он и фигуру потом превращает в виньетку и даже в орнамент. Орнамент для Родченко был чем-то вроде стихии, он видел в нём больше открытий, чем в иллюстрации или в обложке. Его привлекал ритм орнамента, не изобразительный, а природный, скажем так.

Виньетка Александра Родченко (под номером 1, 1914) и виньетки из журналов эпохи модерна: 2 — Коломан Мозер (Ver Sacrum №4, 1899); 3 — Эрнст Вальтер (PAN №4, 1897); 4 — Павел Кузнецов («Весы» № 12, 1906); 5 — Отто Экман, PAN № 3, 1895).

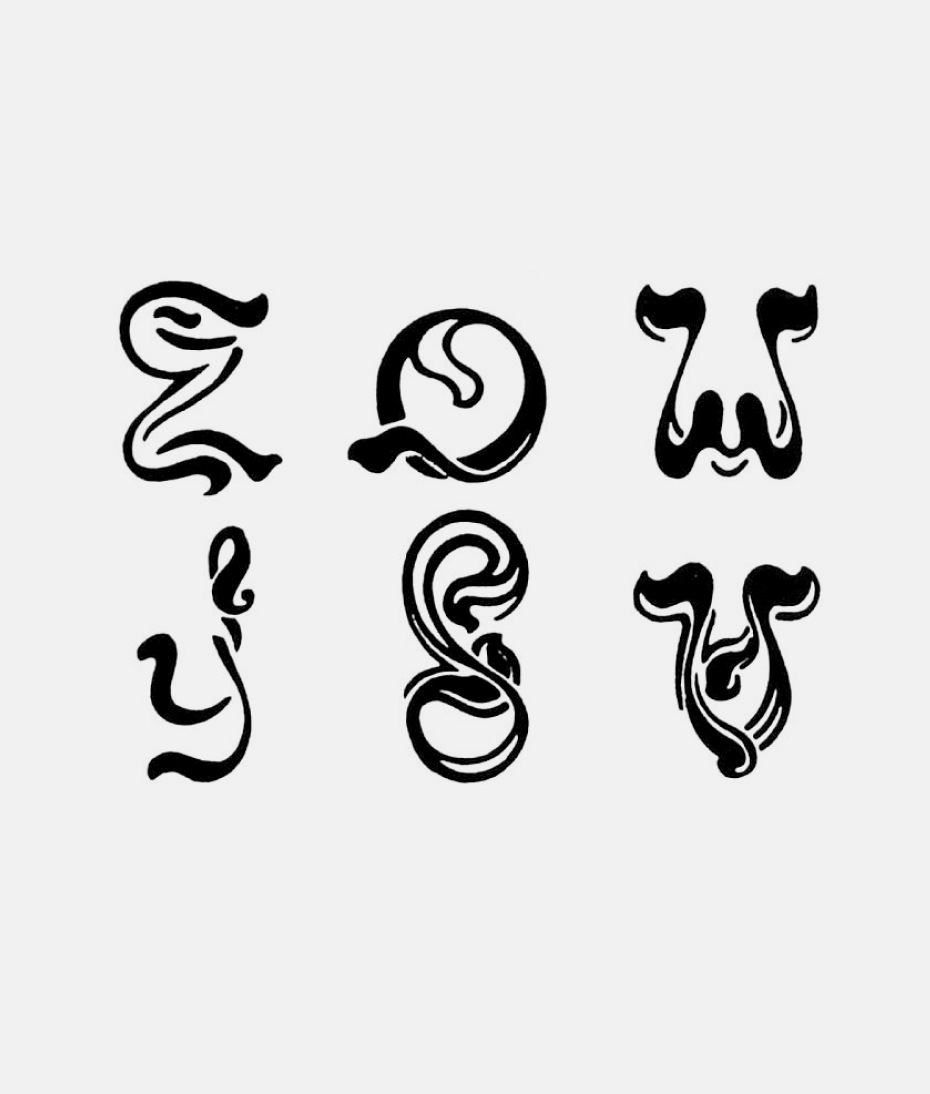

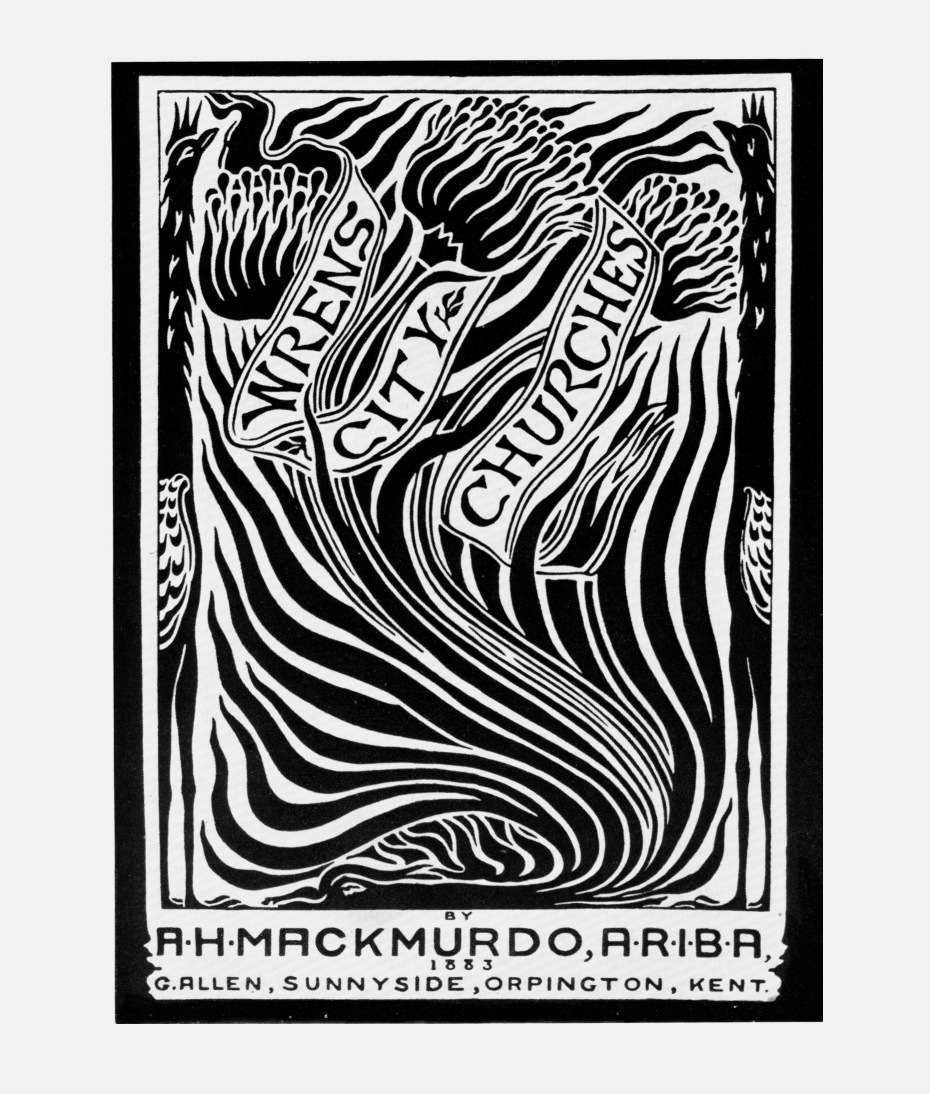

С середины 90-х годов XIX века в Европе начинается бум журналов об искусстве. Наибольшее количество периодики в стиле модерн выходило в Германии в культурных центрах различных герцогств (берлинский PAN, лейпцигский Die Insel, мюнхенские Jugend и Simplicissimus, дармштадтский Deutsche Kunst und Dekoration), к ним следует добавить Ver Sacrum (Вена) и, конечно, петербургские «Весы», «Мир искусства» и московский журнал «Аполлон». Среди типичных иллюстраций и леттеринга в духе ар-нуво в этих журналах встречается необыкновенно яркий маркёр преодолённого академизма в графике — виньетки. Часть из них рисовалась на грани реализма (как, например, виньетки Отто Экмана или Эрнста Вальтера), часть решалась как абстрактная, динамичная форма. Хоть и декорированные привычными для модерна изгибами линий и растительным орнаментом, эти микроскопические вещи прорывались к своего рода «конструктивизму-модерну» в графике, где до чистой конструкции уже рукой подать.

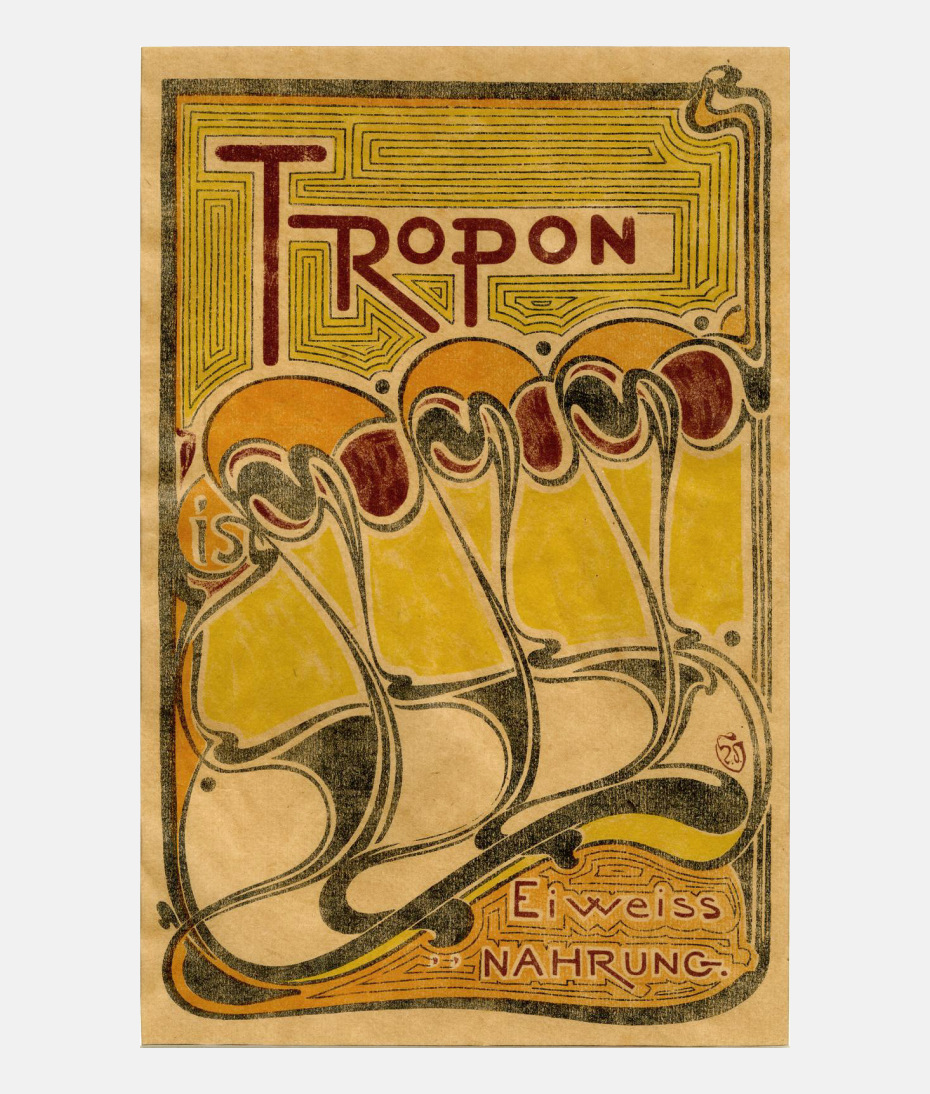

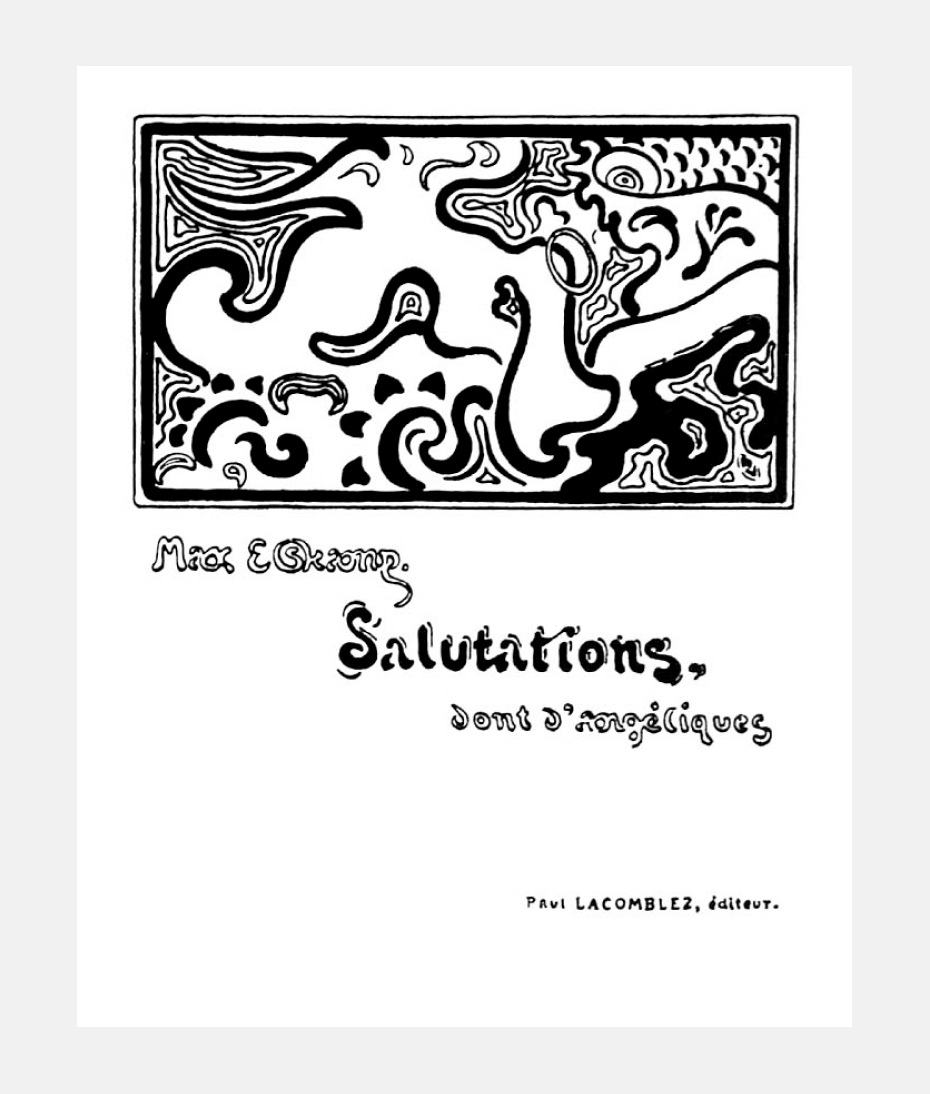

Екатерина Лаврентьева: Здесь уместно вспомнить Анри ван де Вельде, его обложку к стихам бельгийского поэта-символиста Макса Эльскампа, или знаменитый плакат для компании — производителя пищевых концентратов Tropon. На обложке мы видим абстрактный рисунок, это сделано ещё задолго до Кандинского, скажем. Это даже не орнамент, как у Альфонса Мухи, а некая субстанция из отдельных атомов-единиц. И из этих же атомов-единиц он предлагает составлять вполне «реалистичные» элементы и, например, буквицы для периодических изданий.

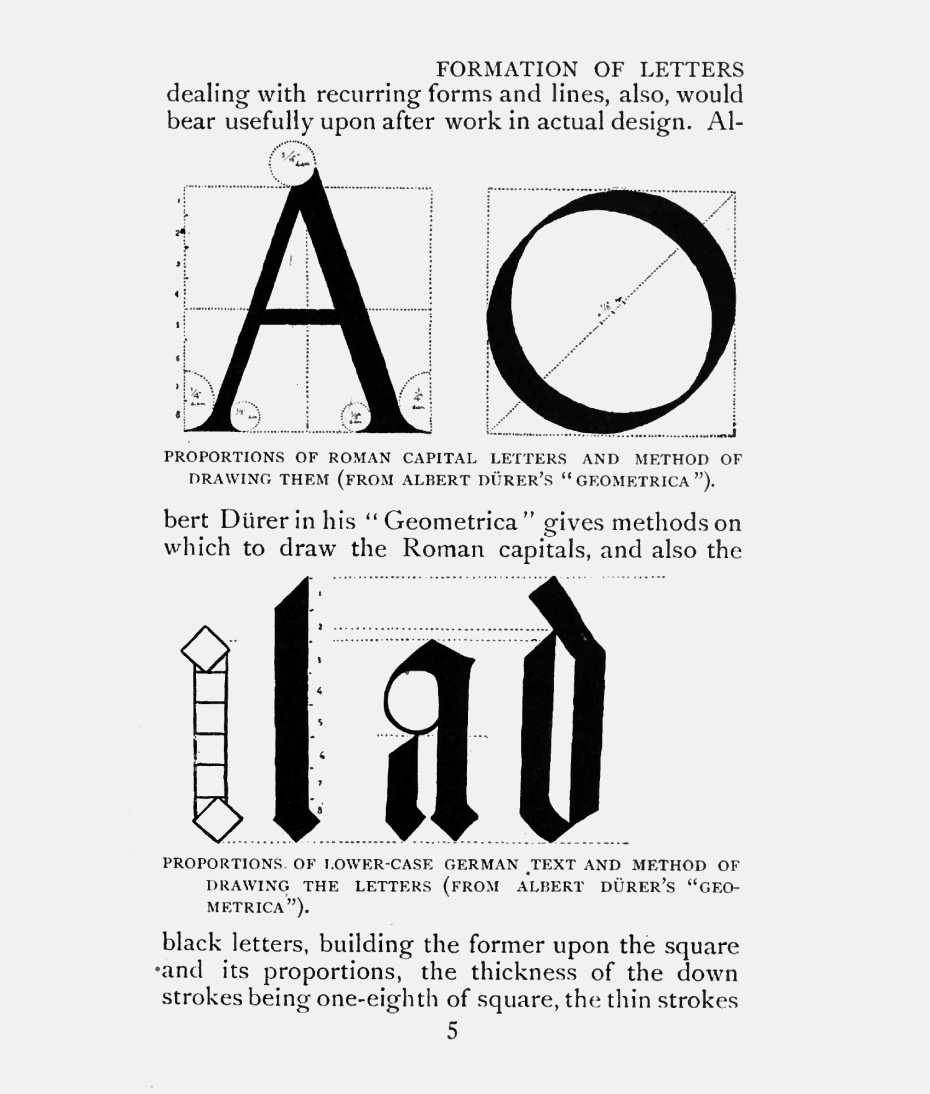

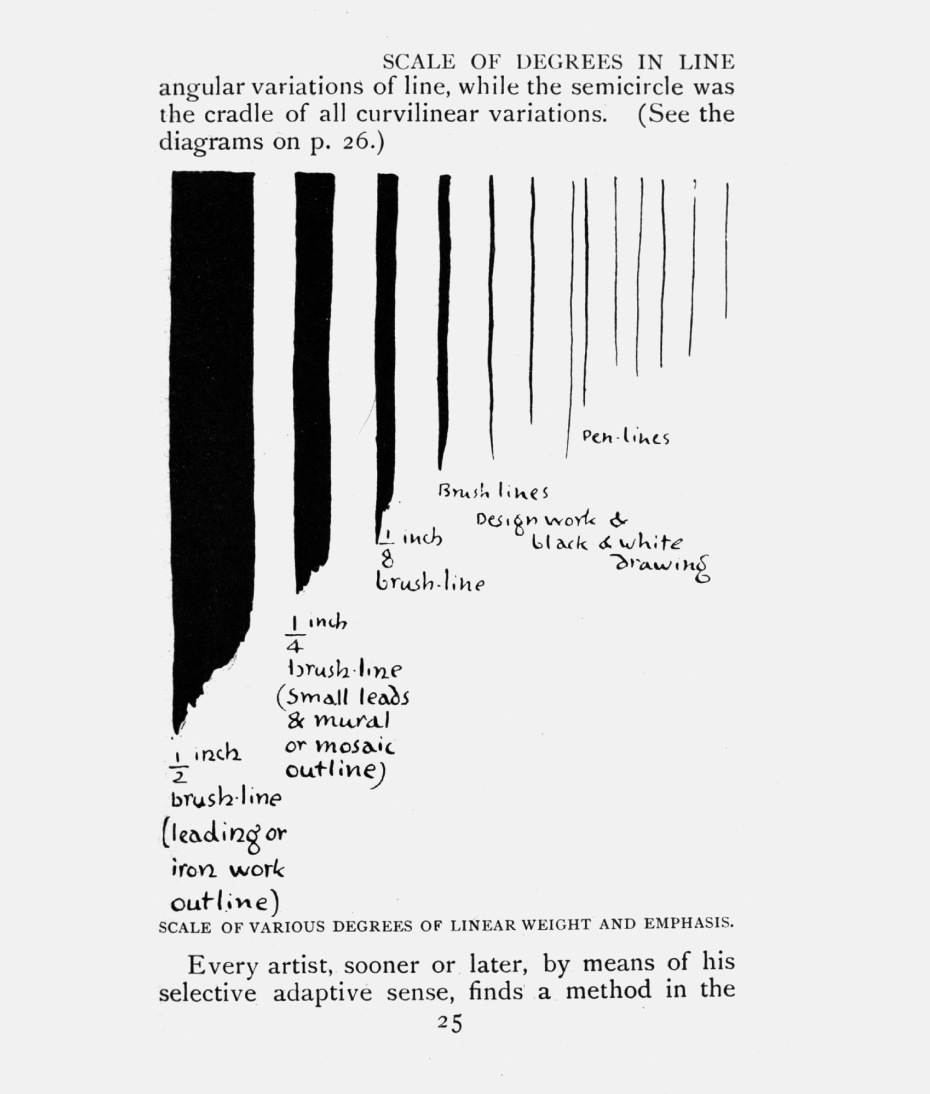

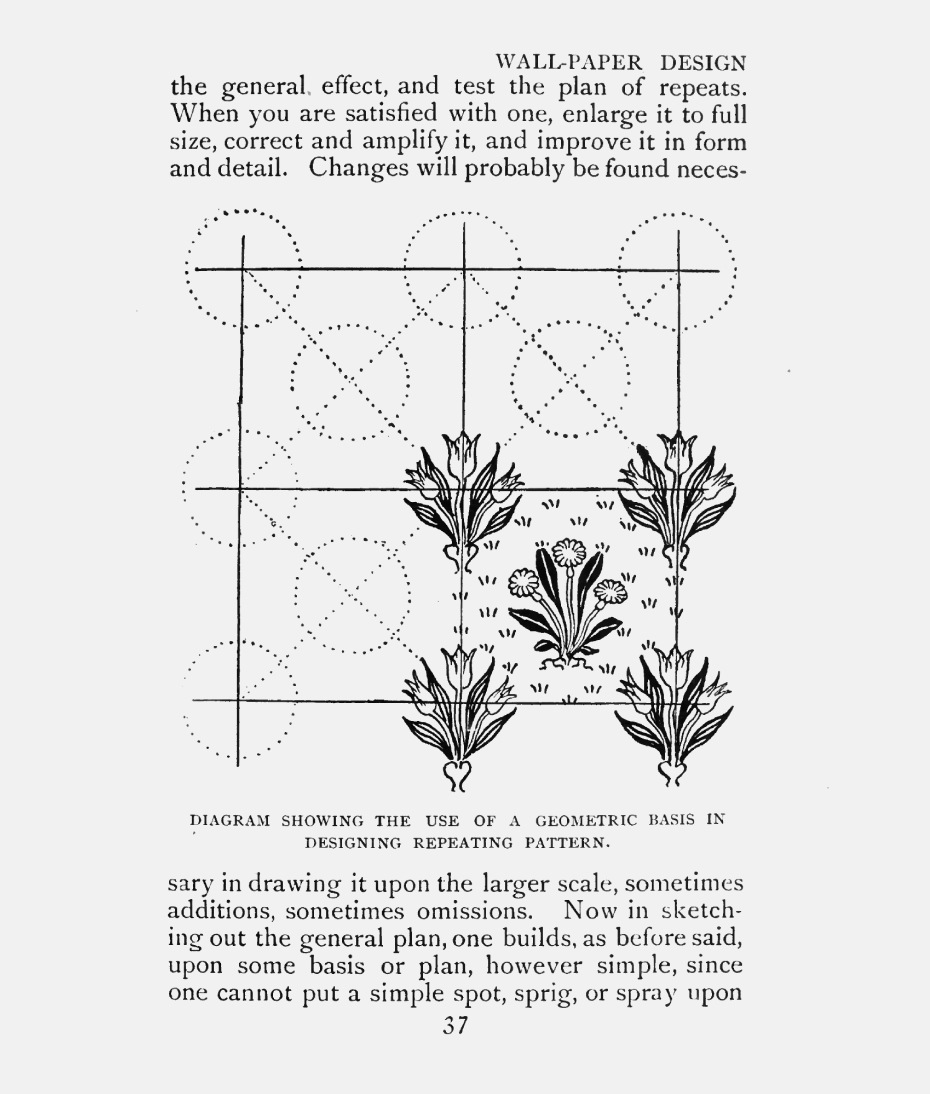

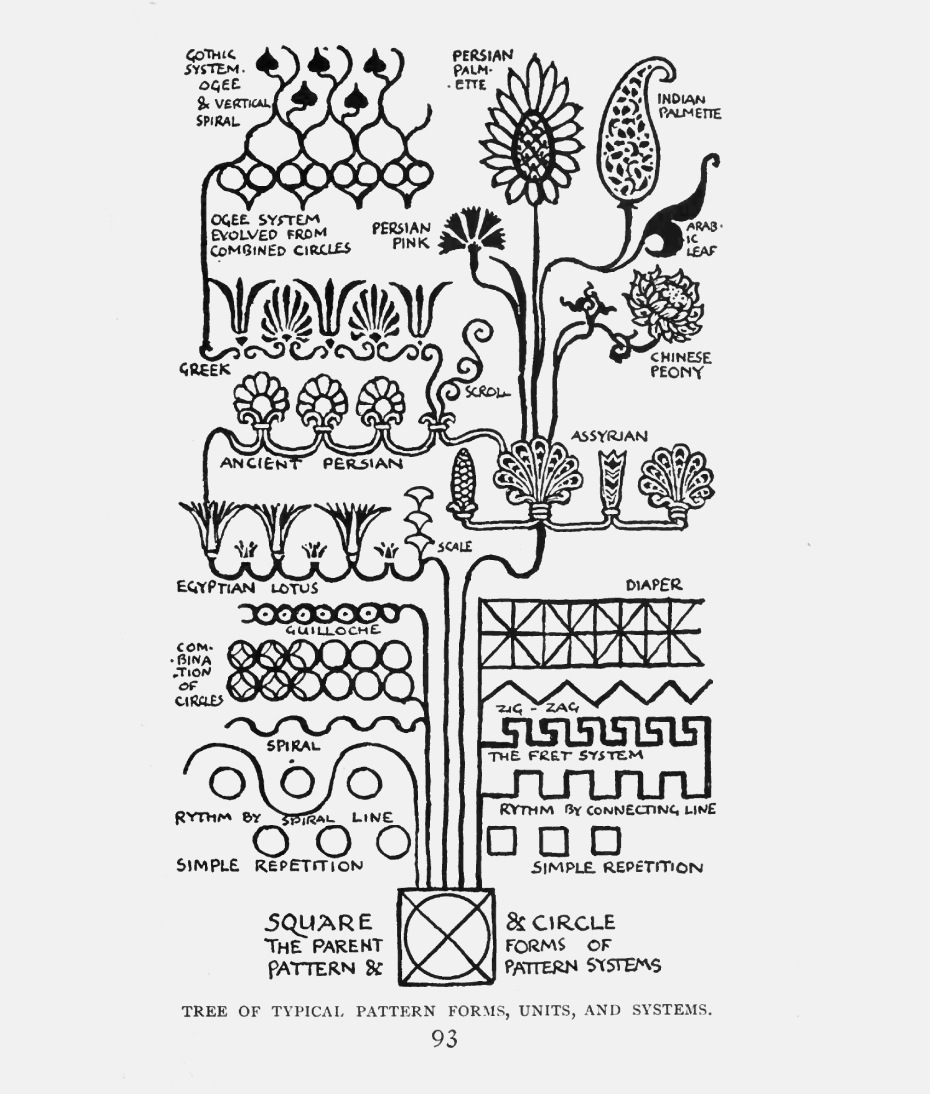

Ещё к похожей трансформации вплотную подошёл Уолтер Крейн, один из членов «Движения искусств и ремёсел», книжный график и исследователь. В его книге «Линия и форма» есть иллюстрация, где он показывает, как от базовых геометрических форм — круга и квадрата — развиваются все существующие орнаментальные формы. Или, если её рассматривать сверху вниз, как все многословные изобразительные формы в конечном итоге могут быть сведены к двум базовым элементам. Эта картинка меня в своё время поразила, хотя, за её исключением, всё остальное в книге Крейна показано вполне в русле традиционного пособия для художников.

Может быть, мы напрасно противопоставляем условный меандровый орнамент плотной конструктивистской линейке? Ведь Родченко, Степанова, Ган могли воспринимать эти объекты на листе тоже как орнамент, но предельно упрощённый, как бы схлопнувшийся до минимальной выразительной формы.

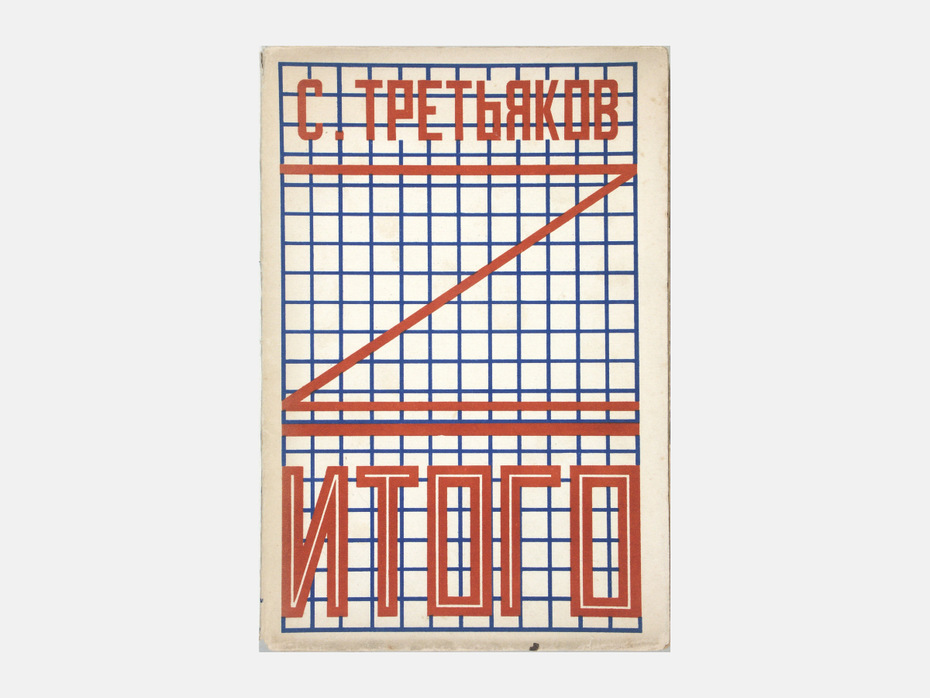

Екатерина Лаврентьева: Здесь важно не забывать о конструкции. Орнамент эту конструкцию прячет — например, он может быть на фронтоне здания или скрадывать линию балкона. Так же он работает и на обложке, размывая каркас. А конструктивистские линейки, наоборот, конструкцию выявляют. Для Родченко было важно выявлять пространство за счёт графики.

Вы упомянули Кандинского. Почему он и Родченко в конечном счёте идейно разошлись?

Александр Лаврентьев: Мне нравится версия одного искусствоведа: молодёжь потеснила бедного Кандинского в его доме, играли на его рояле, пока хозяев не было, вот он и поссорился с ними. На самом деле в дневниках Степановой написано, что все очень чутко относились друг к другу, и даже кухарке было дано распоряжение, чтобы любые просьбы соседей сверху удовлетворялись. Первые заседания ИНХУКа проводились там же, у Кандинского. Институт художественной культуры был его детищем, он написал и первую программу института. Заседания там были вполне академические: давалась тема, каждый докладчик готовил сообщение.

У Кандинского была тогда идея, что если описать и систематизировать все элементы всех видов искусства, то можно из этих деталей собрать некое синтетическое искусство.

Александр Родченко и Варвара Степанова в образе бродячих музыкантов. Фото сделано в доме В. В. Кандинского. 1920. Степанова и Родченко около года жили у Кандинских в доме № 8 в Долгом переулке (сейчас улица Бурденко). В 1920 году формировался Музей живописной культуры в Москве, где Родченко был заведующим музейным бюро, а Варвара Степанова — его помощником. Василий Кандинский был первым руководителем МЖК (1919–1920).

Екатерина Лаврентьева: Проще говоря, Кандинский считал, что все визуальные искусства берут своё начало в музыке и танце (отсюда его последующие театрально-сценические опыты — «Жёлтый звук», «Картинки с выставки»), а Родченко, как и все конструктивисты, отдавал предпочтение скульптуре и архитектуре. Эмоция против предельно осязаемого, конструктивного, материального, сознательно организованного проекта.

Александр Лаврентьев: Кандинский отталкивался от эмоциональной оценки искусства, а молодой поросли (Родченко, Поповой, Степановой и другим) нужен был метод, а не просто описание. Они хотели видеть точные формулировки того, чем они занимались. В этот момент, действительно, между Кандинским и Родченко возникло взаимное непонимание. И примерно тогда же Степанова и Родченко съехали от него. В дневниках Степановой эта история описана красочно: сколько было надежд, что смогут ужиться, и как они потом были очень довольны, что разъехались.

Но их ведь многое объединяло поначалу. Интерес к музыке, к новой живописи.

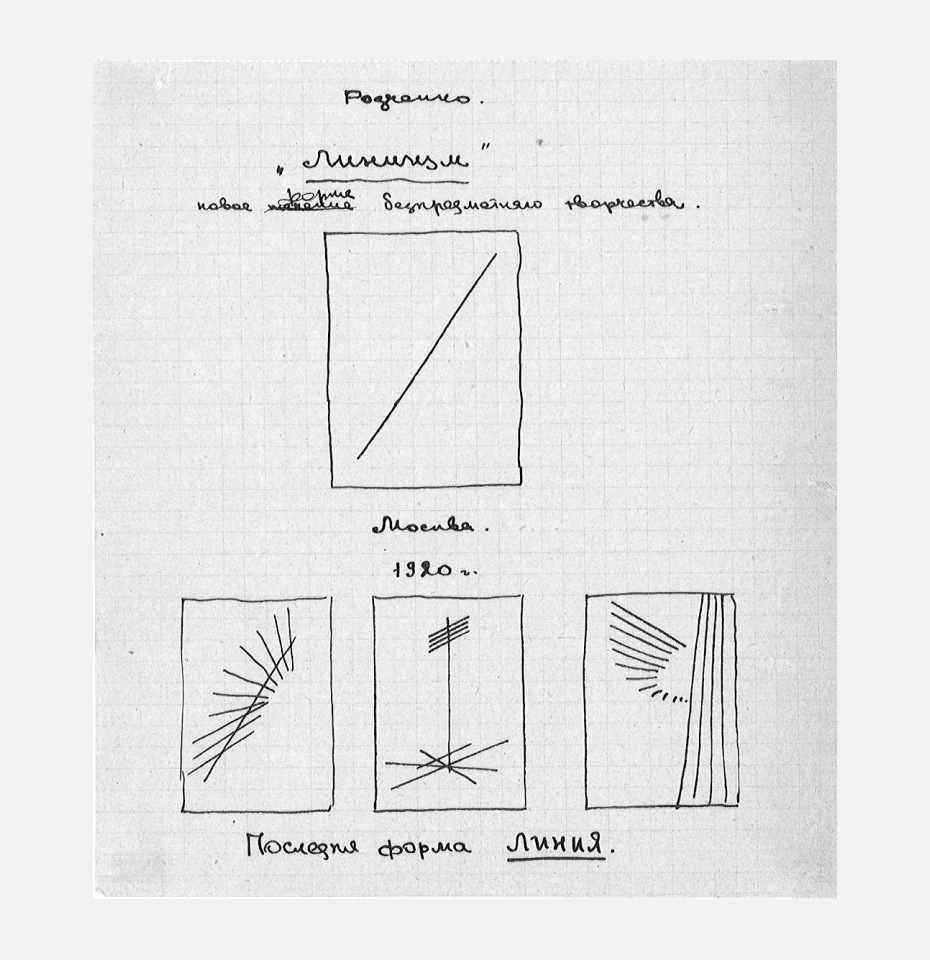

Александр Лаврентьев: Это так. Родченко и Степанова с восторгом слушали рассказ Кандинского о концерте Шёнберга. Их потрясло то, что перед его концертом сначала объяснили идею той музыки, которую предстоит услышать. Это была привлекательная стратегия и для них: искусство, требующее пояснения. Как раз тогда же Родченко написал свои первые концептуальные тексты: «Линия», «Всё — опыты» и другие. Он принял это как руководство к действию: если появилось новое направление, новая форма, то её надо обязательно истолковать, исходя из авторского понимания. Поскольку понимание у всех своё, то получается авторская история искусств. Родченко всё понимал через линию, через жёсткую логику, хотя и оговаривался, что всё равно не знает, зачем они это делают. Он признавал, что в искусстве всё же есть элементы иррационального и необъяснимого.

Как Родченко в это время понимал линию?

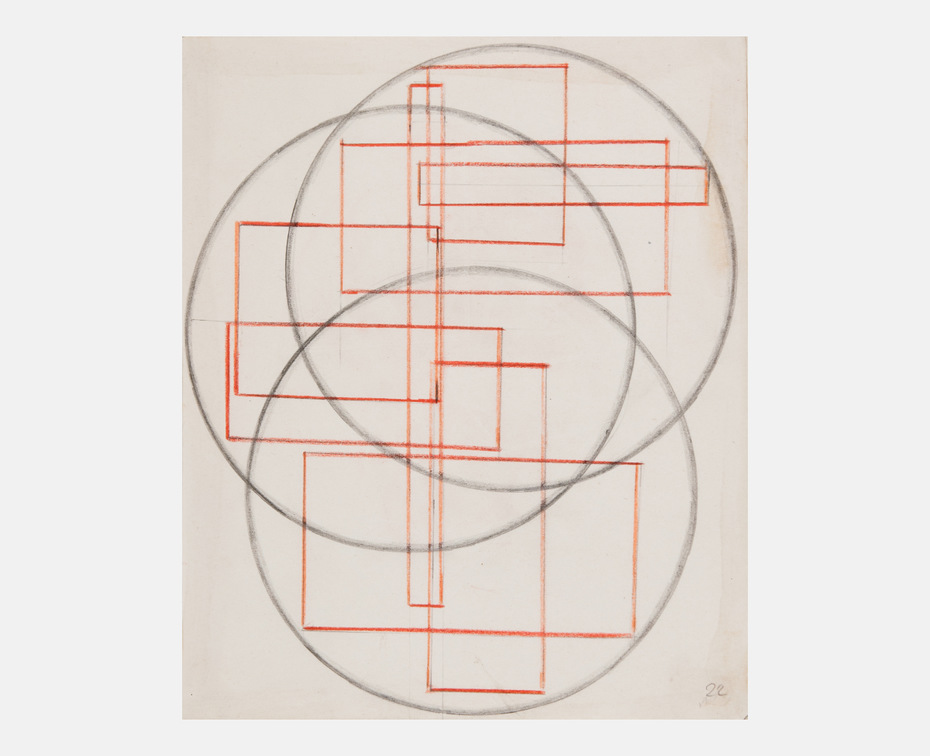

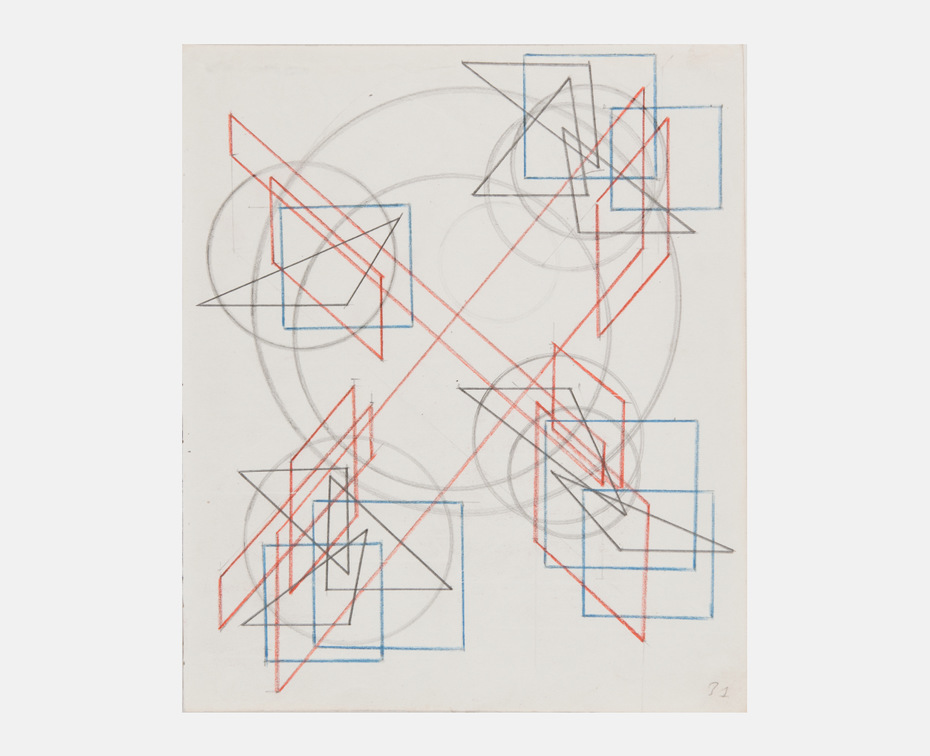

Александр Лаврентьев: Линия для него имела несколько ключевых свойств. Первое — линия как внутренняя ось. Родченко приучал студентов во ВХУТЕМАСе видеть линию как внутреннюю доминанту, невидимую направляющую. Сочетание этих направляющих определяло композицию. Второе — общая композиционная схема, по которой распределяются внутренние элементы. И третье — линия-абрис как технология исполнения рисунка. «Линия есть скреп, соединение, разрез», — напишет он в текстах, объясняющих, что такое «линиизм», — новое придуманное им не просто течение в искусстве, но мировоззрение.

Эти принципы он распространял на полиграфические работы, живопись, архитектуру, фотографию примерно в одинаковом стиле?

Да, это был некий тотальный принцип. Когда он пишет «сейчас нам не хватает обложечных фото», то имеет в виду вертикальные фотографии, композиционно жёсткие.

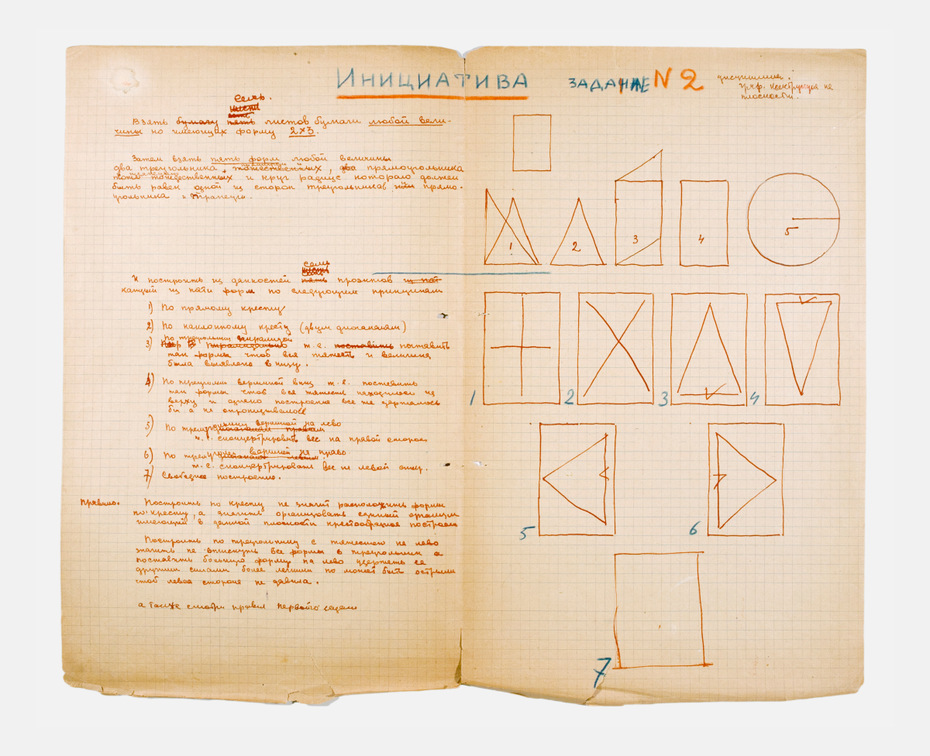

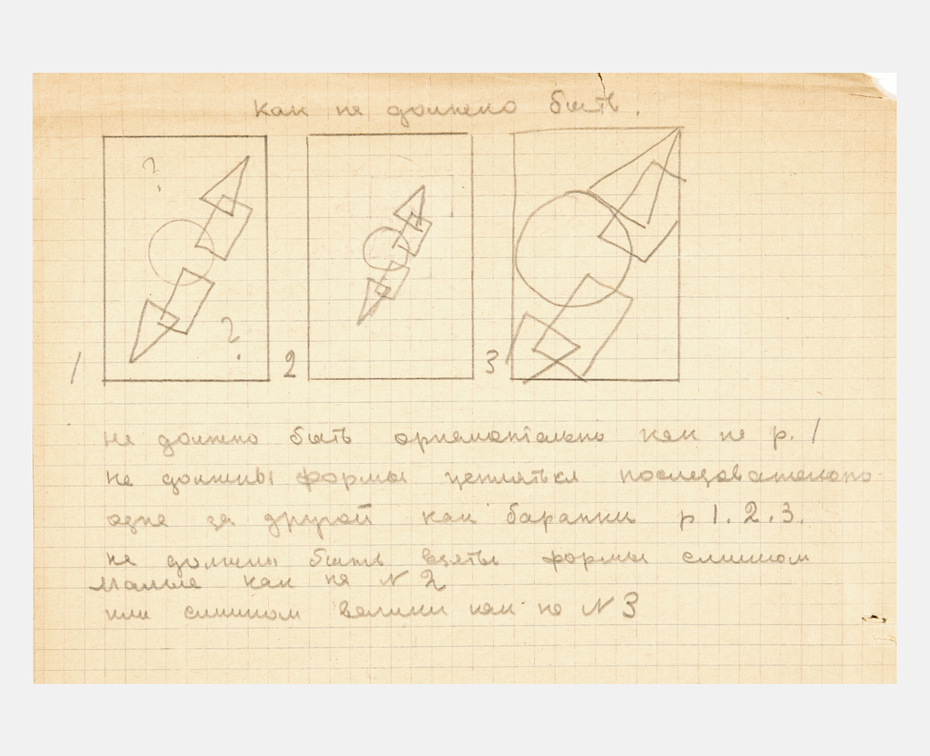

Дисциплина «Графическая конструкция на плоскости» на Основном отделении ВХУТЕМАСа тоже была посвящена таким построениям?

Екатерина Лаврентьева: Да, причём в тех примерах построений, которые Родченко показывал студентам (там есть примеры и неверных решений заданий), плоскость как бы телескопически разворачивается внутрь, есть ощущение работы с трёхмерным пространством.

Как студенты воспринимали эти задания?

Екатерина Лаврентьева: Есть довольно подробные воспоминания Анастасии Ахтырко и сестёр Чичаговых об учёбе во ВХУТЕМАСе у Родченко. Уже гораздо позже, около 1965 года, Ахтырко делилась в одном из писем досадой, что по молодости они не понимали, насколько задания Родченко были полезны и универсальны как метод. В сущности, он делился своей системой искусства, раскладывал её на отдельные составляющие.

Александр Лаврентьев: И ещё стоит вспомнить Захара Быкова, тоже одного из любимых студентов Александра Родченко. Многие уходили потом на другие факультеты, а кто-то вообще бросал учёбу, как сёстры Чичаговы.

Из воспоминаний Галины Чичаговой «Годы ВХУТЕМАСа» (Москва, 1965, архив В. А. Родченко)

…В мастерскую вошёл человек, по своему внешнему обличью не то лётчик, не то автомобилист. Его одежда была такова: бежевая куртка военного покроя, галифе серо-зеленоватого цвета; на ногах чёрные штиблеты и серые обмотки. На голове чёрная кепка с огромным глянцевым кожаным козырьком. Лицо очень бледное, с правильными чертами, губы своей яркостью выделялись над бледностью лица. Глаза блестящие, тёмные, с сильно очерченными ресницами.

Я сразу увидела, что это человек новый, особенный. Его манера говорить и держаться с нами не была профессорской. Без всяких предисловий, оглядев всех нас (нас было человек 20), молча принялся устанавливать натюрморт из принесённых им вещей. Мы увидели, что эти вещи повторяли цвета его одежды: бежевый, чёрный блестящий и чёрный матовый, несколько оттенков серых и т. д.

В этом натюрморте отсутствовали вещи, которые все привыкли видеть в современной живописи. Не было в нём ни ярких тканей, ни румяных яблок, ни расписной, богатой орнаментом посуды. На фоне куска фанеры, несколько отступая, стоял лакированный квадрат. Справа выгнутая фигура, вырезанная из алюминия. Здесь же стоял рулоном свёрнутый белый лист бумаги. На ближайшем плане слева — серая с синим отливом фотографическая ванночка и на самом первом плане стеклянный пузырёк, подматованный изнутри. <…> Первую работу он нам предоставил делать самостоятельно, так, как каждый понимает её. И в дальнейшем его преподавание не носило характера навязывания. Воображаю, что все на своих холстах понаписали и как интересно было Родченко наблюдать результаты наших стараний.

Александр Родченко. Постановочный натюрморт. 1924. Был сделан для Марии Шевцовой, подруги Родченко и Степановой, жены Бориса Шевцова, преподавателя ВХУТЕМАСа на факультете керамики. Похожие натюрморты Родченко ставил и для студентов Основного отделения ВХУТЕМАСа.

Чем подобная система обучения отличалась от учёбы в Первых и Вторых свободных мастерских и, заглядывая ещё раньше, от Строгановского училища?

Александр Лаврентьев: В дореволюционный период с геометрией (с кругом, квадратом, треугольником, если говорить упрощённо) работали в основном в рисовальных классах, там были такие задания на базовую комбинаторику. Ближе всего к аналитическому искусству был курс Врубеля, и он продолжался совсем недолго. Они стилизовали цветы и растения, превращали их в орнамент. От учеников требовалось найти очень точный контур, найти комбинации фигур.

Эти схемы немного напоминают живописные работы Родченко: у него есть угол, зигзаг, есть диагональ. Он считал, что своей живописью привлёк внимание к схемам построения. Малевич через квадрат дал понятие о форме вообще, а Родченко показал, что в любой композиции есть внутренний каркас, и если его проявить, то композиция и работа в целом от этого только выигрывают. Во всяком случае такой подход позволяет отличать одну работу от другой. Это видно на примере работ самого Родченко — поставьте в ряд его фотографии, обложки и даже самую крохотную акциденцию. В каждой работе будет своя жёсткая схема, которая не позволит этой работе слиться с подобной вещью рядом. Родченко всегда стремился к визуально концентрированной мысли, не просто к абстрактной геометрии.

Получается, Родченко готовил студентов к профессии графического дизайнера в современном понимании этого слова? Сегодня по пальцам руки можно пересчитать дизайнеров, владеющих собственными методами поиска точного образа. Родченко ведь давал такой метод: как избежать перебора ситуаций на начальном этапе работы и, следовательно, потери времени.

Да, это был ключ к организации материала. Название одного из его курсов — «Инициатива» — скрывало три уровня: во-первых, инициативу самого художника, во-вторых, инициативу каждого композиционного элемента, и в-третьих — инициативу общей композиции.

Как потом этот курс помогал студентам в учёбе на выбранных факультетах после Основного отделения?

Александр Лаврентьев: К сожалению, почти никак, ведь курс Родченко на Основном отделении просуществовал один год или полтора. После был введён академический рисунок. На архитектурном факультете формировалась своя система, которая включала графические упражнения. То же на скульптуре — там Бабичев давал свои задания («врезки»). Единственный, кто мог что-то почерпнуть из этого курса, был Клуцис.

Екатерина Лаврентьева: Примечательны фотомонтажи Клуциса, есть в них особая напористость и геометрический скелет, который держит всю конструкцию. Родченко будто бы монтирует в другой плоскости и задачу ставит себе иную. Клуцис подходит к задаче больше с архитектурных позиций.

Вообще, отношение к основным дисциплинам у студентов было своеобразное. Был целый спектакль «Хождение вхутемасца или вхутемаски по мукам» — и 8 костюмов на 8 дисциплин.

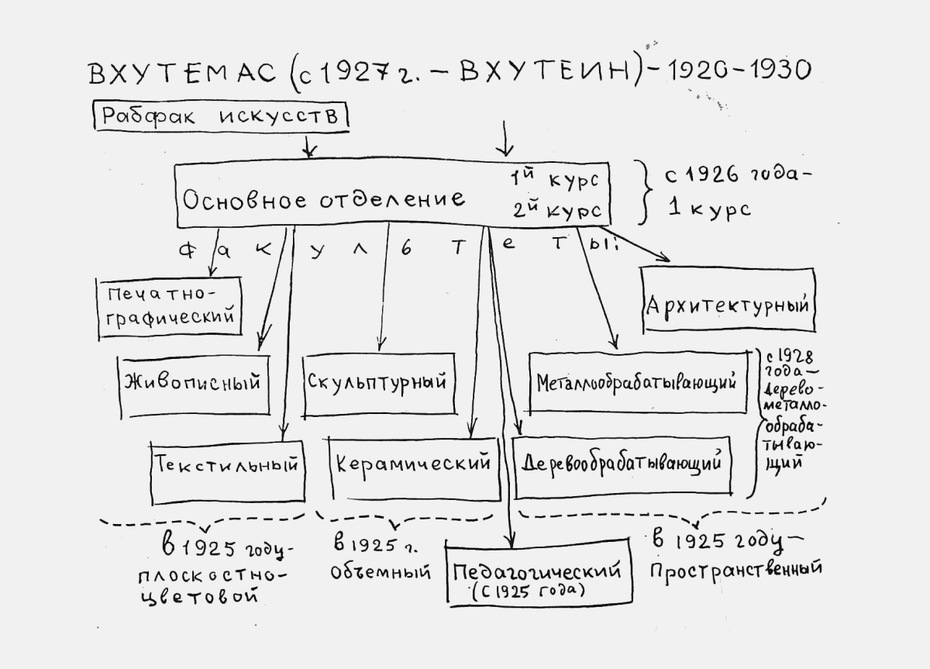

Хан-Магомедов в монографии о ВХУТЕМАСе подчёркивает, что руководство не раз пыталось переделать учебную программу так, чтобы дисциплины Основного отделения были логично связаны с факультетами. У Родченко были планы на этот счёт?

Александр Лаврентьев: Это было непросто. Я разговаривал с кем-то из текстильщиков, и они немного скептически вспоминали: ну да, пришёл Родченко, попросил нас нарисовать станок ткацкий, такую модель со множеством нитей и планочек, вроде жаккардового. И зачем его рисовать, сетовали они, мы и так его наизусть знаем! Конечно, Родченко вёл техническое рисование для дизайнеров, но они-то понимали, зачем это нужно, в отличие от других студентов.

Во ВХУТЕМАСе сильно выиграли те пропедевтические курсы, которые напрямую были связаны с профессией. Например, «Пространство» — благодаря этой дисциплине выросло много архитекторов. А вот «Графика» не выиграла, потому что она была вне полиграфического факультета, где рисунок и гравюру по-своему преподавали Фаворский, Митурич, Бруни и другие. У них была своя пропедевтика.

Известное вхутемасовское противостояние художников левого толка и преподавателей круга Фаворского сегодня выглядит парадоксальным. Ведь они все искали новые образы, только разными средствами. Например, для Фаворского крайне важным было понятие времени в теории композиции, а вот Родченко заботили вопросы организации формы на листе. Почему они никогда не общались, не дискутировали? Это же относится и к Лисицкому.

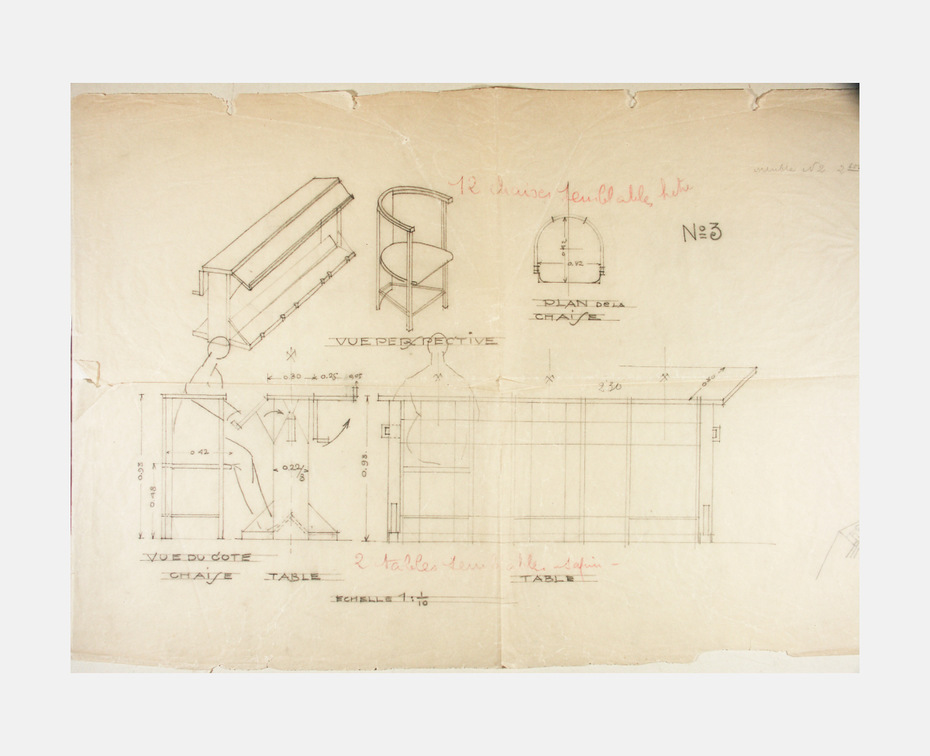

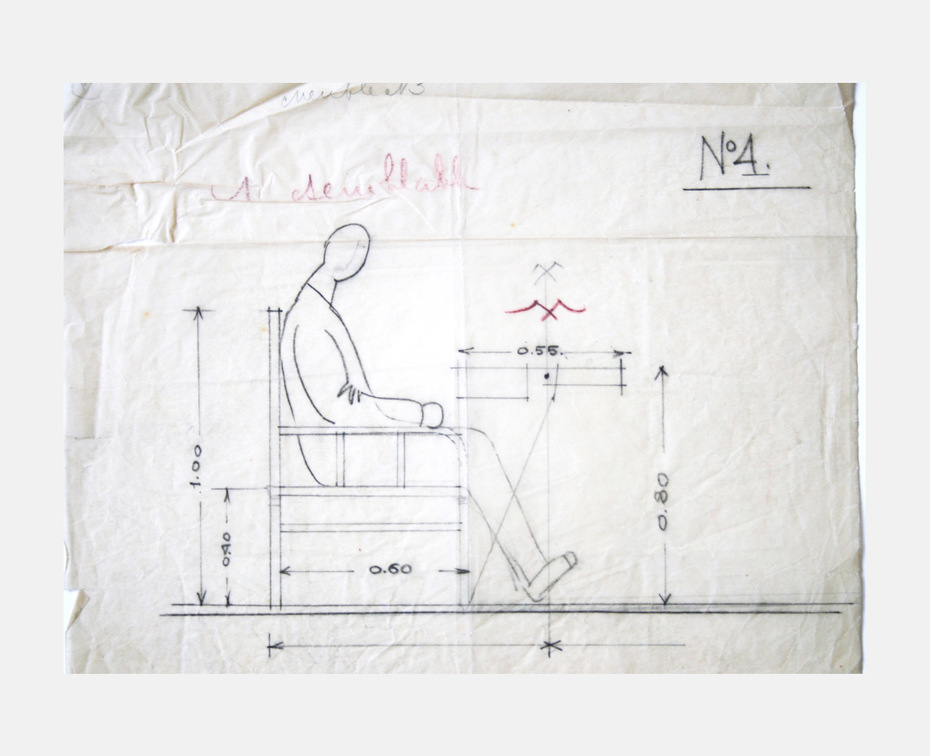

Александр Лаврентьев: Многое объясняют слова Виктора Шкловского, которые он однажды сказал на вечере памяти Родченко: «Мы рожали ребёнка и много спорили, какой у него будет цвет глаз, пол и чем он будет заниматься. Но мы были очень счастливы». Нам сейчас не всё дано понять, и уж тем более почему они не ходили друг к другу на чай. У Лисицкого, например, были своя команда и круг заказов, у Родченко тоже, и пересекаться они могли только в тот момент, когда они были нужны друг другу. Лисицкий, скажем, начинает вести курс проектирования мебели у себя на деревообрабатывающем факультете, узнаёт, что Родченко водит своих студентов на экскурсию в зоопарк или на почту куда-то, и говорит: «А можно мне тоже поприсутствовать?» Или начинает отбирать работы на выставку в Штутгарте, приезжает за фотографиями к Родченко и заодно привозит фотобумагу. Деловые контакты, не более.

Лисицкому ведь было важно быть в гуще событий, в центре происходящего. Он мыслил как международник. Насколько это было важно для Родченко? И почему не сложилось, например, издание книги Родченко в знаменитой баухаусовской серии Bauhausbücher?

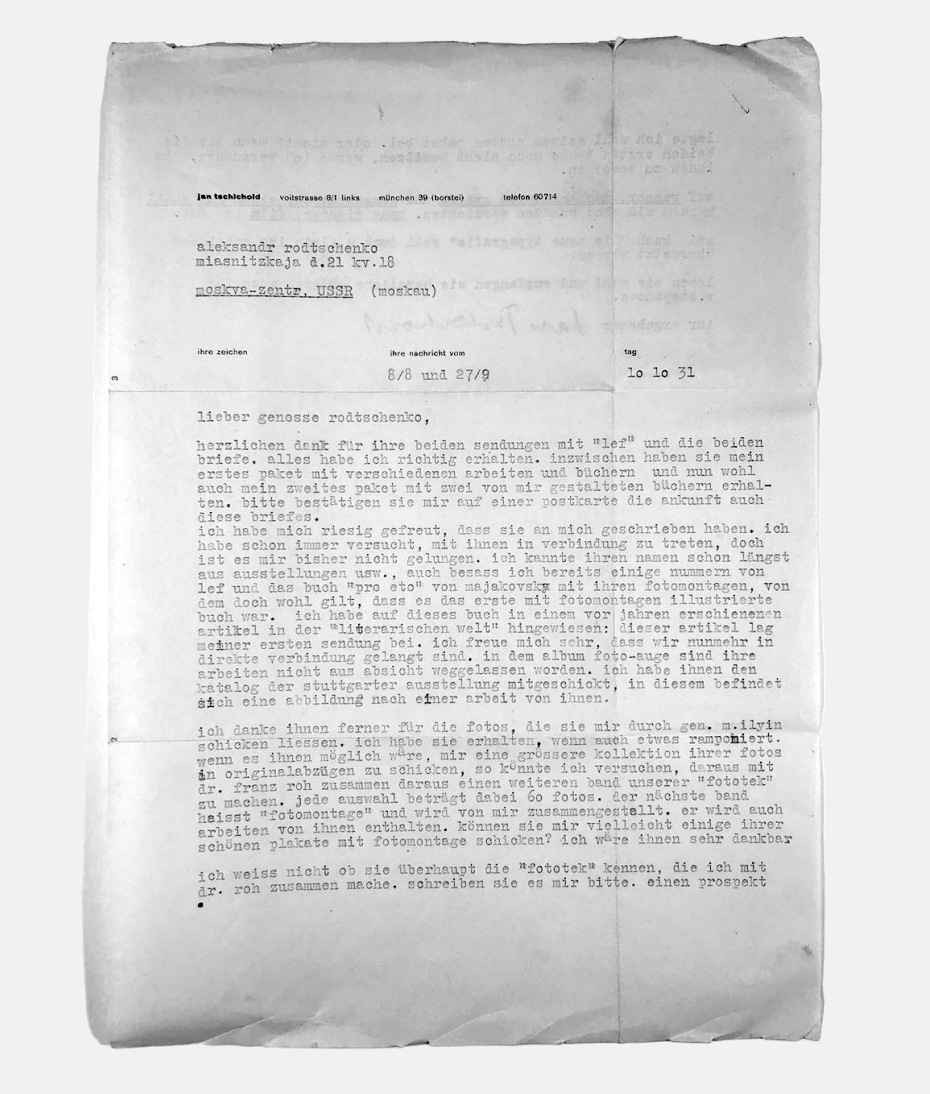

Родченко приготовил для Чихольда весь материал, но не сложилось. Зато Чихольд в журнале Die Literarische Welt опубликовал всё, и одной публикации оказалось достаточно, чтобы у Родченко на Западе появилось имя. Интересно, как мало иногда нужно для профессиональной публики, чтобы оценить и принять в свой круг нового художника.

Ян Чихольд — А. М. Родченко

10 октября 1931

Дорогой товарищ Родченко! Сердечное спасибо за две посылки с «ЛЕФом» и за оба письма. Я всё точно получил. Кстати, получили ли Вы первую посылку с различными материалами и книгами, а также второй пакет с двумя мною оформленными книгами? Подтвердите открыткой получение этих писем и посылок.Я был чрезвычайно обрадован, что Вы мне написали. Я всегда пытался установить с Вами связь, но до сих пор мне это не удавалось. Я знаю Ваше имя уже давно по выставкам и т. д. Кроме того, у меня есть некоторые номера «ЛЕФа» и книга «Про это» Маяковского с Вашими фотомонтажами, о которой можно сказать, что это первая книга, иллюстрированная фотомонтажами. Я уже писал об этой книге, через год после её выхода, в «Литературном мире». Эту статью я вложил в мою первую посылку. Я очень рад, что мы теперь установили прямую связь. В альбоме «Foto-Auge» [«Фотоглаз»] Ваши работы пропущены ненамеренно. Я посылаю Вам каталог штутгартской выставки. В нём содержится описание одной Вашей работы.

Далее, я благодарю Вас за фотографии, которые Вы посылали мне через Ильина. Я Вас извещу, если что-то повредится. Если Вы сможете послать мне большую коллекцию Ваших фото в хорошей упаковке, то я попытаюсь вместе с доктором Ф. Рохом одну из книжек нашей «фототеки» посвятить Вам. Каждый выпуск содержит 60 фотографий. Ближайшая книжка называется «Фотомонтаж» и будет скомпонована мной. В ней тоже будут Ваши работы. Можете ли Вы послать мне несколько Ваших прекрасных плакатов с фотомонтажами? Я был бы Вам очень благодарен.

Я не знаю, известно ли Вам вообще о нашей «фототеке», которую я делаю вместе с доктором Ф. Рохом? Напишите мне об этом, пожалуйста. Вложил ли я в своё первое письмо один проспект или нет? Если вы не получите две первых книги, я постараюсь Вам его послать.

От книги Реннера «Механизированная графика» и Ренгер-Патча «Железо и сталь» Вы можете без сожаления отказаться. Книга Ганса Рихтера «Фильм» — хорошая. Моя книга «Новая типографика» должна быть переведена М. Ильиным на русский.

Желаю Вам счастья, и передайте также сердечный привет В. Степановой.

Преданный Вам Ян Чихольд.

[Перевод с немецкого]

Как Родченко в целом относился к Западу? По письмам Степановой из Парижа возникает впечатление, что он испытывал чувства двойственные: с одной стороны, его восхищало техническое качество промтоваров, а с другой — раздражала коммерция на потребу мещанской публике.

Екатерина Лаврентьева: Всё так, «вещи как друзья и помощники», это ведь своего рода мотто Родченко. Вот только в Париже он этого не ощущал, а видел, как ему казалось, равнодушную к человеку среду. Отчасти сыграл свою роль языковой барьер. Недавно мне попался любопытный факт, я о нём почему-то раньше не задумывалась. На той самой парижской выставке 1925 года был итальянский павильон. Любопытно, что в нём соседствовали устаревший, никого не удивляющий традиционный дизайн и стенды футуристов. По фотографиям видно, что объекты футуристов, по сути, прототипы дизайна будущей группы «Мемфис», которая процветала в 1980-е. Интересно, обратил ли на них внимание Родченко и какое у него могло быть ощущение от этого дизайна?

Александр Лаврентьев: Но зато он наверняка видел и оценил работы Сони Делоне. В одном из писем Степановой он пишет, что в Париже есть и геометрические ткани, а наши всего боятся, и хорошо бы у вас на фабрике показать их.

Екатерина Лаврентьева: Разобравшись с выставкой, Родченко в Париже в свободное время писал много писем домой и фиксировал все визуальные впечатления; письма заменяли ему дневник. В гостиничном номере он оборудовал целую фотолабораторию, фотографировал и проявлял, снимал всё, что его интересовало: уличную рекламу, предметы, мебель. Всё простое и функциональное его притягивало, не случайно на фото появляются складные стулья из какого-то парка.

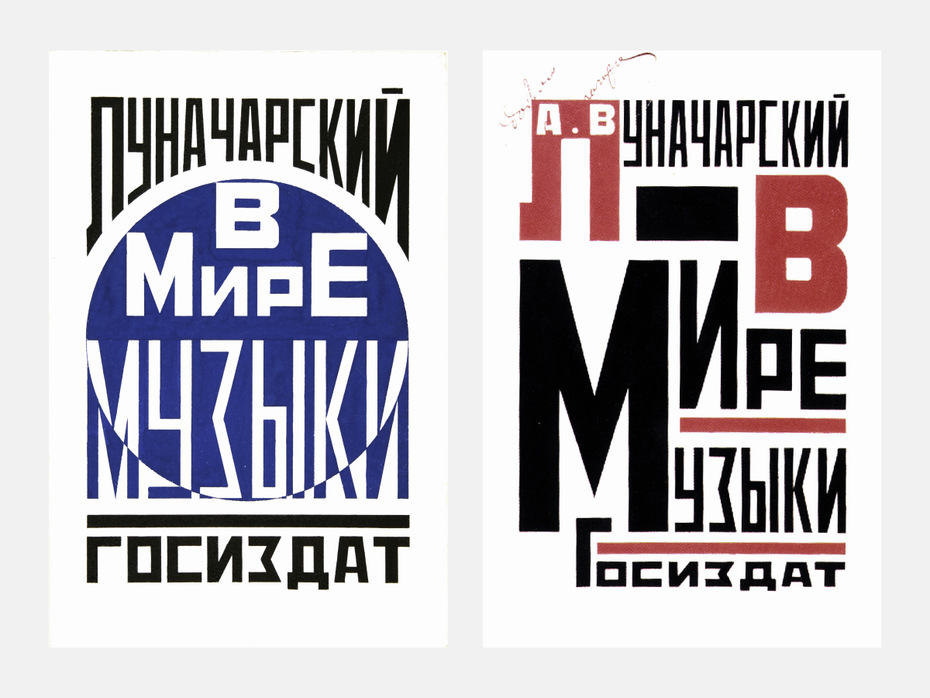

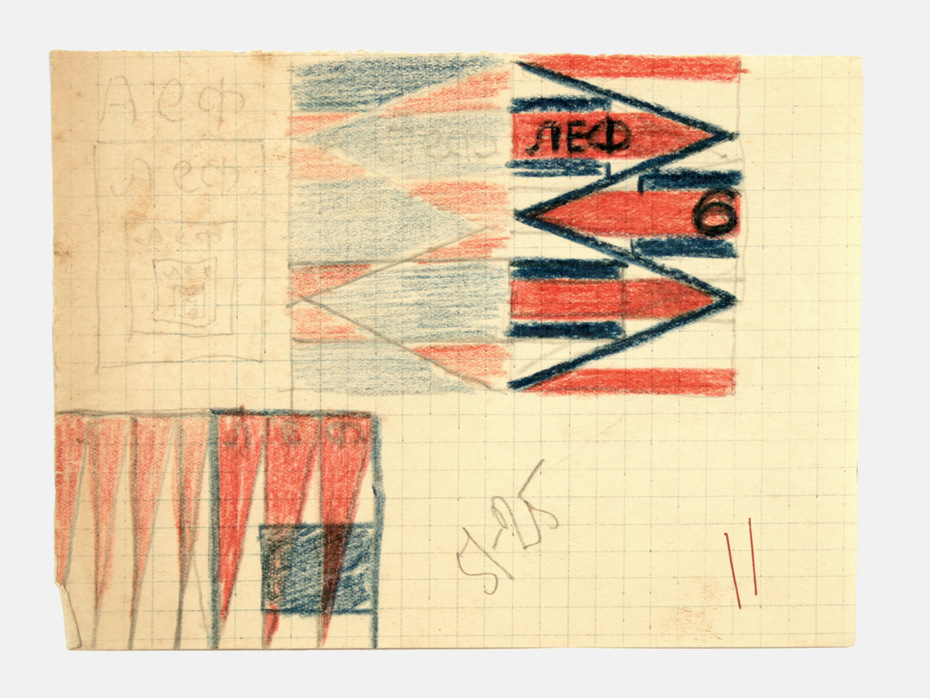

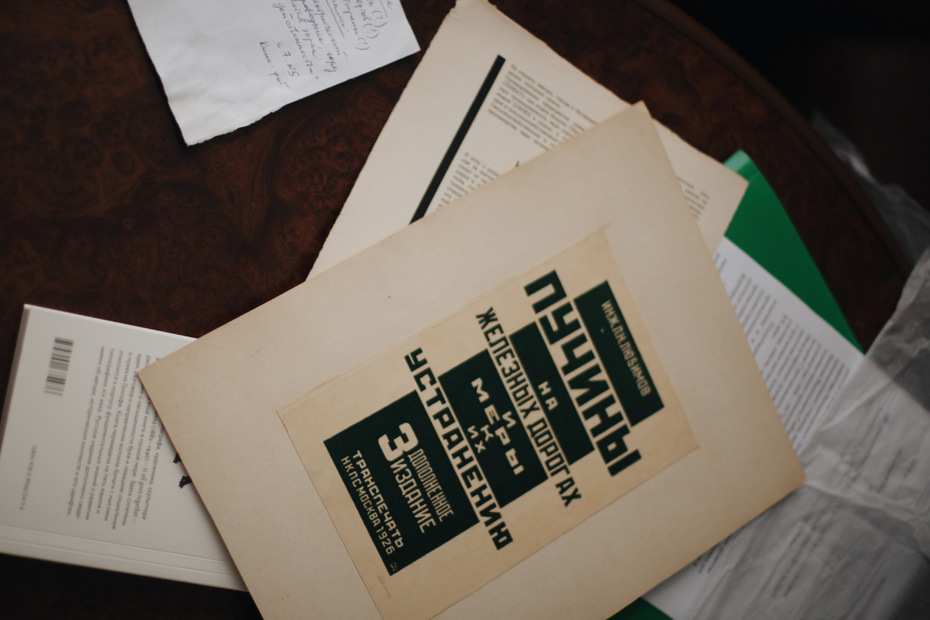

Мне хотелось бы немного поговорить про полиграфический дизайн Родченко. Почему конструктивисты так любили использовать палочные шрифты?

Екатерина Лаврентьева: По поводу палочного шрифта у меня есть догадки. Художники 20-х рисовали эскизы на клетчатой бумаге, им нравилась готовая сетка, очень просто выявляющая структуру со своими законами построения. Не безликое, не аморфное, а чётко организованное пространство. Оставалось лишь заполнить ячейки этой сетки определённым образом, причём вариантов ведь существует много. Какая буква будет доминирующей? Появится ли стрелка, так называемый знак внимания? Этих знаков-акцентов в конструктивистской типографике очень много — Лисицкий называл это артикуляцией текста. С каждым новым вариантом выявляется и новое качество сетки. И потом эти эскизы было очень удобно увеличивать.

На выставке «5×5=25» Родченко показывал работу «Клетка» — она не сохранилась, это линии, которые прочерчивают поверхность сверху вниз и справа налево. В ней как будто и заложены постулаты нового искусства: есть линия как отдельный элемент и есть структура. Мне кажется, это шло от натуры, характера Родченко — он старался следовать во всём логике и себя как личность выстраивать, дисциплинировать. Научно-экспериментальное отношение к творчеству у него было не просто от веяния времени или моды. Вспомните плакаты для Моссельпрома — чудовищно многословные вещи. Современный дизайнер искапризничается, попросит сократить текст, добавить изображение. Родченко нужно было весь текст системно расположить, выделить главное, создать иерархию — только так можно было выстроить нормальную связь со зрителем.

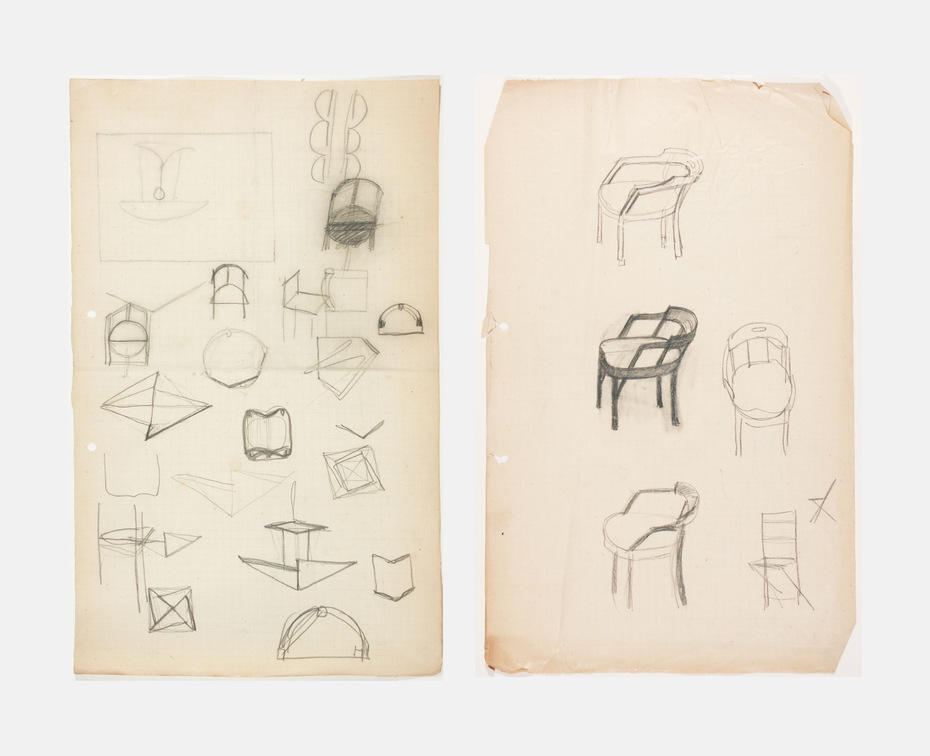

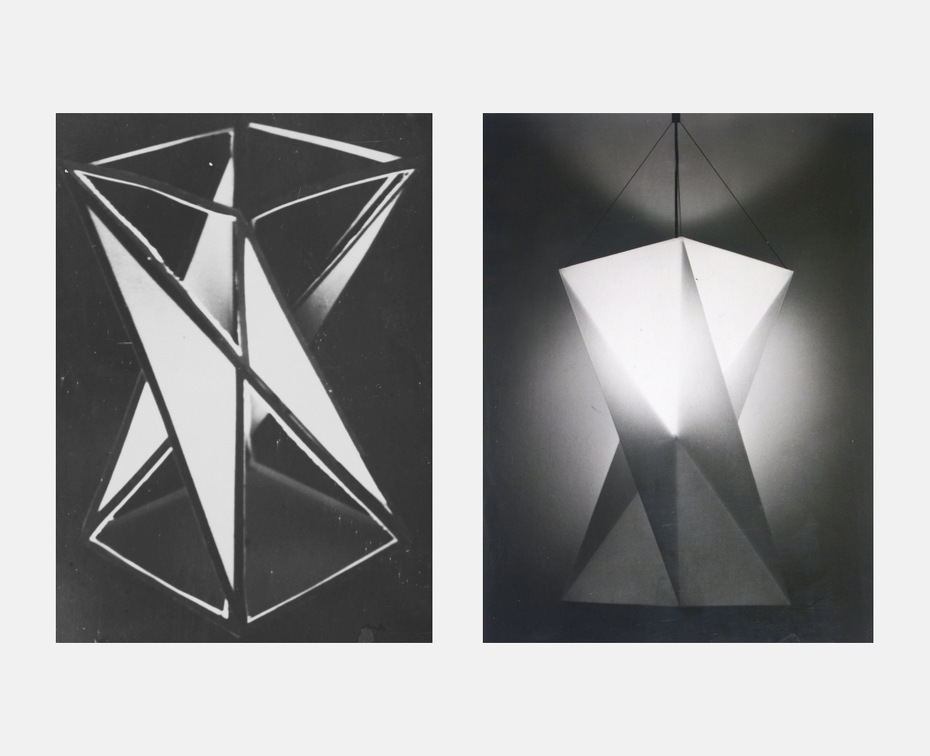

Родченко делал много конструкций из однотипных элементов. Александр Николаевич дал им великолепное название — формулы будущих вещей. У меня такое ощущение, что эти вещи тоже нужно рассматривать вместе с палочным леттерингом Родченко.

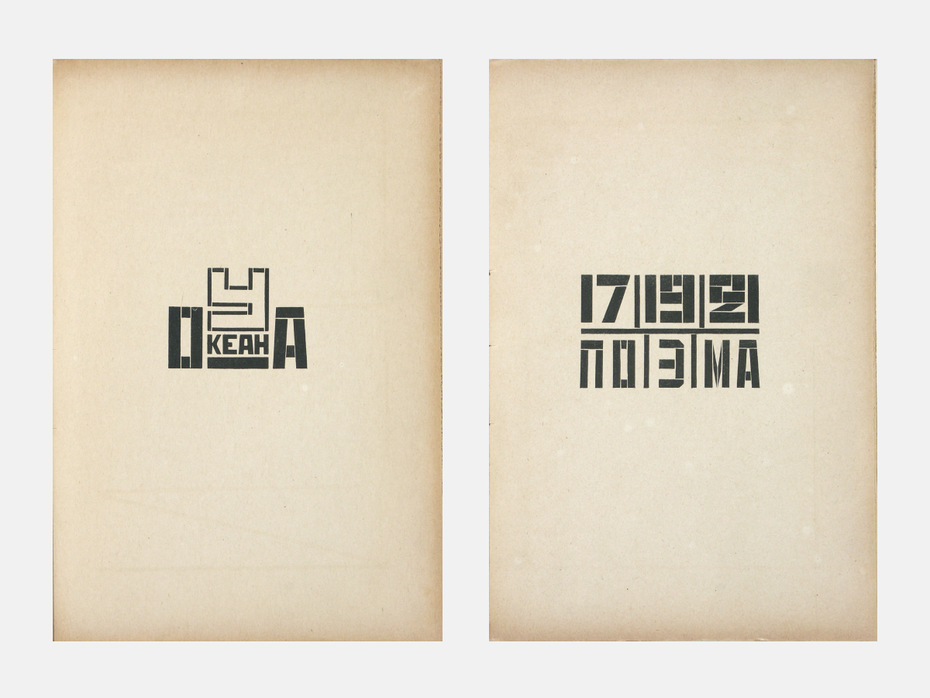

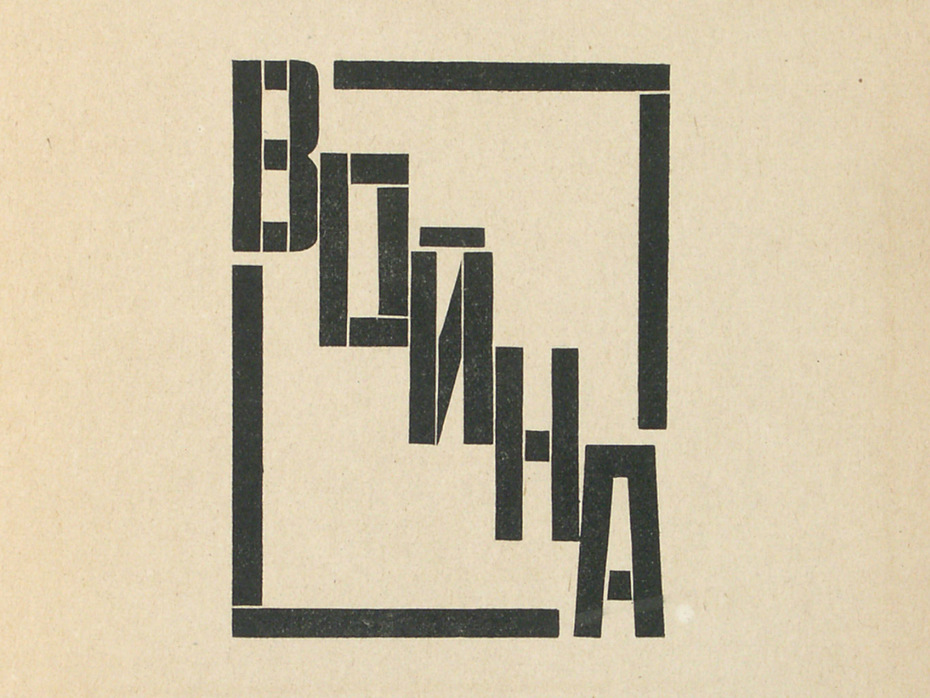

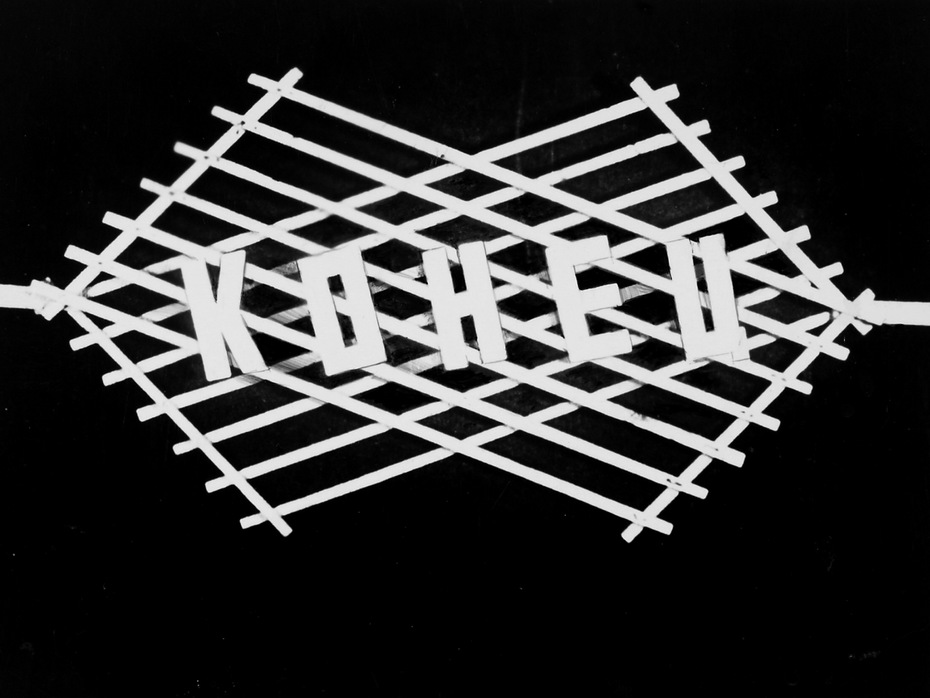

Есть вероятность, что палочный шрифт был для конструктивистов вообще не плоскостным явлением. На эту мысль меня натолкнули работы Родченко для кино, а точнее — его кинотитры к хронике Дзиги Вертова. Дело в том, что мы привыкли воспринимать конструктивистский палочный шрифт как что-то статичное, «лозунговое». Но складывается впечатление, что в палочном шрифте они видели продолжение своих объёмных конструкций и такой шрифт мыслили как потенциально трёхмерный.

Одна кинохроника запечатлела выступления делегатов на интернациональном съезде. Даже при самом правильном идеологическом настрое смотреть это скучно. Титры Родченко здесь выполняют роль шмуцтитулов перед каждым выступлением, и каждый такой отделяющий заголовок символичен, он как бы обыгрывает конкретную страну. Разгадывать эту символику по-своему интересно.

Ещё одну неожиданную вещь я для себя открыла в журнале «Кино-фот» №5. В статье о киноправде и немного о титрах Родченко есть потрясающая фраза: «Надпись как электрический шнур, как проводник, через который питается экран светящейся действенностью». У меня появилась догадка, что титры они сопоставляли ещё и со световой рекламой. Конечно, такой совершенной рекламы в Москве ещё не существовало, но про Бродвей-то они знали.

И в письмах Степановой из Парижа Родченко упоминает рекламные световые конструкции.

Екатерина Лаврентьева: Это особое отношение к тексту. Мне кажется, в этом Родченко расходился с Лисицким. Эль Лисицкий мыслил книгой, он нам пытается её представить как ряд сменяющихся картин, «самозвучащих образований». У Родченко же очень много работ со слоями и наложениями одного слова на другое, для него этот леттеринг равен чертежам-конструктам чего-то объёмного. Пусть эти вещи и не были воплощены в кинохронике в задуманном анимированном виде, но система движений в них задана. У букв есть разница в высоте, с ними что-то может происходить, в них как бы скрыта потенциальная динамика. «Шрифт есть объём-конструкция в пределах заданного поля».

Как воспринимал Родченко изменения в культурной политике СССР, когда был взят курс на соцреализм, а в книжном дизайне начались обратные процессы и в книгу вновь вернулась парадная антиква, а мягкая обложка сменилась переплётами с конгревом? Мог ли он встроиться в эту эстетику?

Екатерина Лаврентьева: В послевоенных записях Родченко сквозит пессимизм. Моя бабушка вспоминала, что однажды она подошла к маме и спросила: «Почему папа такой грустный?» Она вздохнула и сказала: «Представь машину, которая всё может, но стоит без дела». До 1941 года движение ещё сохранялось вместе с пониманием, что они нужны и востребованны. Был, в конце концов, журнал «СССР на стройке», последний номер Родченко и Степанова сдали 21 июня 1941 года (он не вышел по понятным причинам). Все делали помпезные издания: и Лисицкий, и Ильин, и Телингатер…

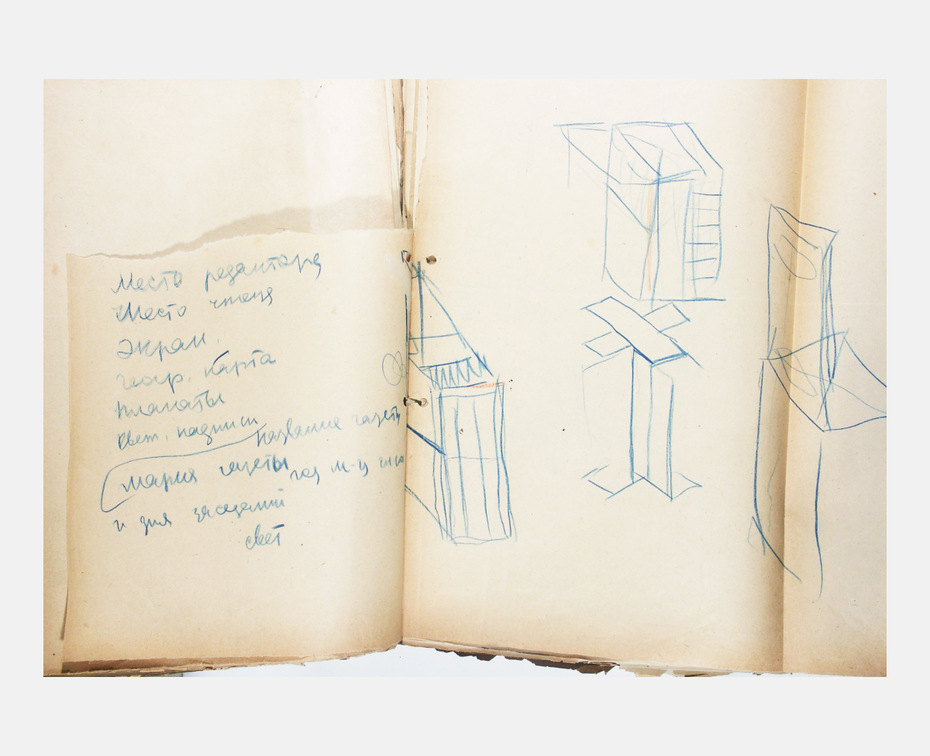

Бесконечные фотокниги 1930-х о метро, об авиации они воспринимали, к слову, как очень интересную задачу. Мы разбирали одну из папок в архиве, и там обнаружились такие небольшие книжечки и сложенные пополам листки бумаги. Это был пошаговый сценарий будущего издания, который меня поразил тем, что он не был заполнен содержанием. Ведь как мы сегодня работаем? Мы отталкиваемся от материала и спрашиваем, что нам дадут — какой текст, какой набор иллюстраций. Родченко отталкивался от формальных композиций, то есть он рисовал развороты, заполненные любимыми геометрическими формами. И только потом туда укладывались текст и другая информация.

Потом Степанова, как режиссёр, начинала расписывать буквально по страницам, как должен развиваться материал. На этом этапе, скорее всего, у них уже были на руках какие-то фотографии. Например, номер «СССР на стройке» про Киев так и был срежиссирован с пониманием, какие чувства будет испытывать читатель, когда увидит тот или иной раздел в издании. Эстетика фотокниг 30-х во многом построена на кино- и фотомонтаже.

Пятидесятые были непростым временем. Сегодня мы понимаем, что Родченко не дожил буквально несколько лет до своего признания. Я почему-то всегда вспоминаю фильм «Летят журавли», получивший в Каннах пальмовую ветвь. Оператор фильма Сергей Урусевский — ученик Родченко. Он считал, что его как мастера сформировали фотокружки во ВХУТЕМАСе, которые в 1928–1929 годах организовал Родченко. Творчество для Родченко и Степановой было способом налаживания коммуникации с пространством, в котором они жили. Их влияние на молодое поколение художников было не просто значительным, оно было системным.

Книги и статьи, использованные при подготовке интервью

- Адаскина Н. Л. ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН: Москва, 1920–1930 // Энциклопедия русского авангарда / Под ред. В. И. Ракитина и А. Д. Сарабьянова. — М.: Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2013.

-

Жадова Л. А. ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН (страницы истории) // Декоративное искусство СССР. — 1970. — № 11. — С. 36–43.

- Лаврентьев А. Н. Роль Родченко в формировании пропедевтической дисциплины «Графика» во ВХУТЕМАСе // Художественные проблемы предметно-пространственной среды. — М., 1978.

- Лаврентьев А. Н. Пропедевтическая дисциплина «Графика». ВХУТЕМАС. 1920–1922 годы // Техническая эстетика. — 1984. — № 7. — С. 16–21.

- Лаврентьев А. Н. Школа прикладного искусства и дизайна на переломе. Подготовка рождения ВХУТЕМАСа // Материалы Всероссийской конференции, посвящённой 100-летию образования Свободных государственных художественных мастерских (СГХМ) / Отв. ред. Есаулов. — М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2018. — С. 14–20.

- Лаврентьев А. Н. Лаборатория конструктивизма. — М.: Грантъ, 2000.

- Lavrentiev, A. Alexander Rodchenko. Book Series Heroes of Avant-garde. — M.: Sergey E. Gordeev, 2011.

- Малясова Г. В. Первые СГХМ в Москве 1918–1920: к истории формирования // Вестник CПГУТД. — № 3. — 2013. — С. 21–23.

- Ракитин В. И. Ахтырко Анастасия Ивановна // Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство. Архитектура: 3 т. — М.: Глобал энд Сервис Тим, 2013. — Т. 1. — С. 28.

- Родченко А. М. Опыты для будущего. — М.: Грантъ, 1996.

- А. М. Родченко. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / Под ред. В. А. Родченко. — М.: Советский художник, 1982.

- Степанова В. Человек не может жить без чуда. — М.: Сфера, 1994.

- Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАС. — М.: Ладья, 1995.

Весной 1914 года Степанова, не закончив Казанской художественной школы, уехала в Москву, к Дмитрию Фёдорову, за которого её выдали замуж после окончания гимназии. — Прим. ред.

Из дневника Родченко, 27 июня 1920 года, воскресенье: «Играю вот уже несколько дней на пианино, никогда раньше не играв (импровизирую), и выходит нечто вроде Скрябина (ультра-Скрябин), и очень интересно. Самому нравится. Хочу потом сыграть Кандинскому, Шеншину и другим, тогда узнаю, как действует на них».

Из дневника Варвары Степановой, 25 ноября 1920 года: «ИНХУК „окандинскился“ совершенно: метод работы ИНХУКа дошёл до последней стадии непосредственного творчества, когда порядок дня определяется случайно сказанной кем-нибудь из членов фразой. Всё переходит на неуловимую эмоцию, на духовную необходимость, которую никак нельзя охарактеризовать и выразить (даже!) словами. <…> Это система „семейной работы“ Кандинского. Против него у меня и, видимо, у всех нас наросло значительное отвращение к эмоциональности, „рисуночной“ и цветовой форме, построению на „алогике“, которую никак не увидишь».

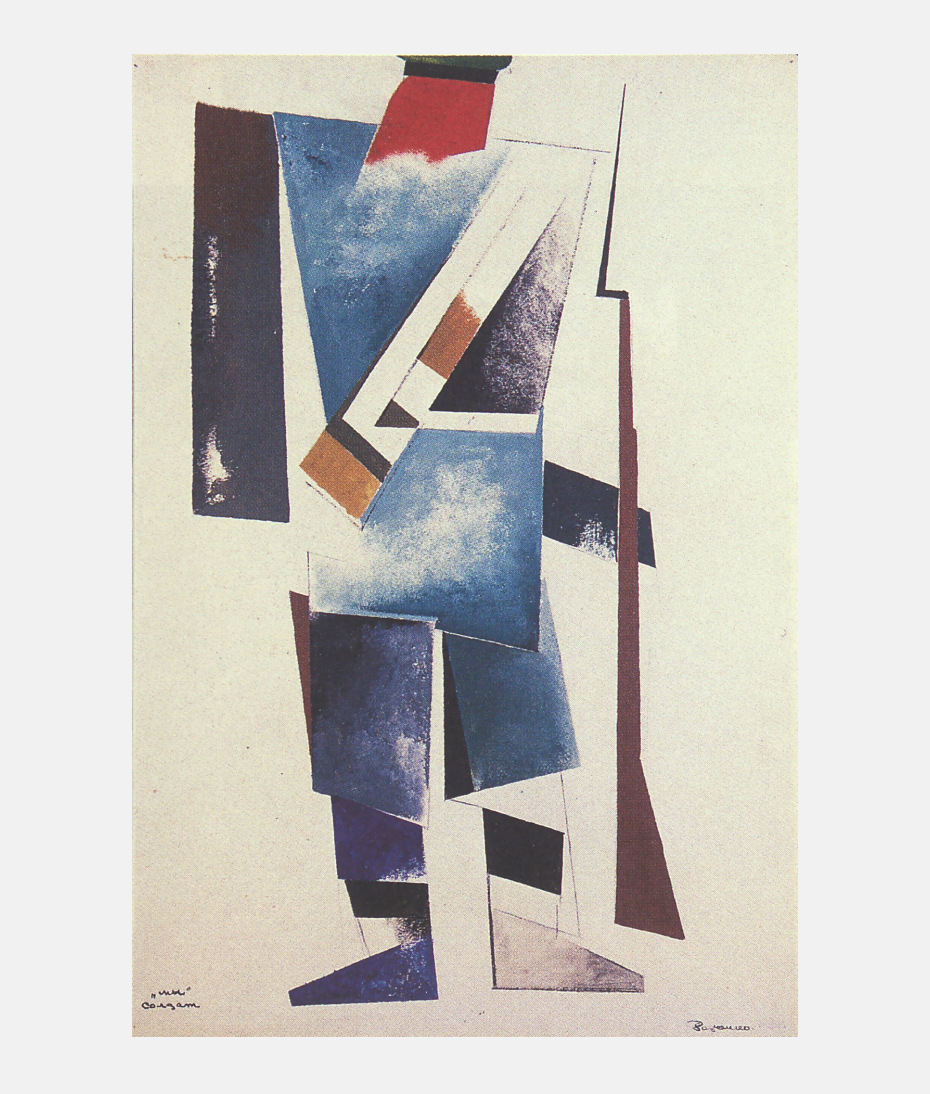

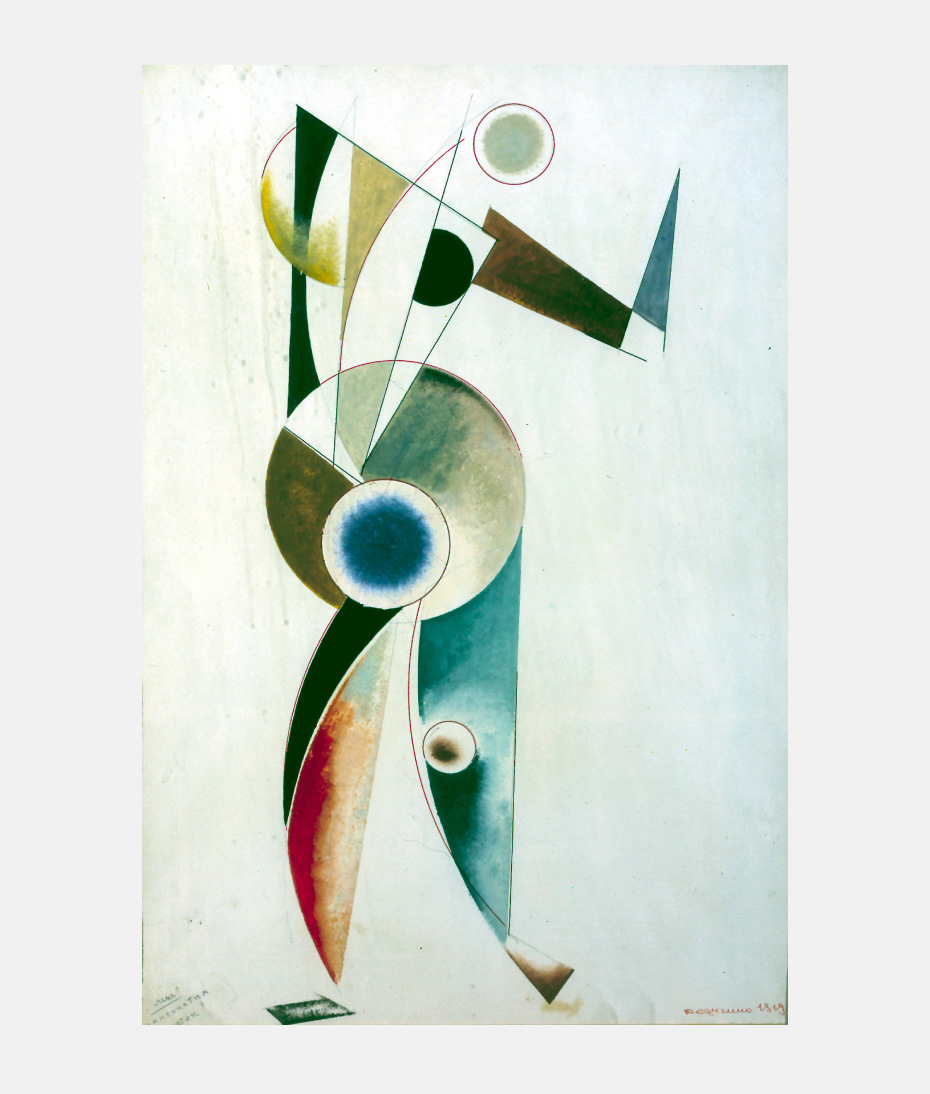

Пропедевтические дисциплины на Основном отделении ВХУТЕМАСа выросли из идей группы художников-беспредметников, членов Института художественной культуры — А. Веснина, Л. Поповой, А. Экстер, Н. Удальцовой, А. Древина, А. Родченко и др. Поочерёдно студенты первых курсов должны были пройти через 8 дисциплин: №1 «Максимальное влияние цвета» (Л. Попова), №2 «Выявление формы цветом» (А. Осьмёркин), №3 «Цвет в пространстве» (А. Экстер), №4 «Цвет на плоскости» (И. Клюн), №5 «Конструкция» (А. Родченко), №6 «Одновременность формы и цвета» (А. Древин), №7 «Объём в пространстве» (Н. Удальцова), №8 В. Баранов-Россине. Руководители дисциплин старались применять аналитический метод преподавания и воплощать на практике новые подходы к анализу художественной формы. — Прим. ред.