итателям журнала «Шрифт» не приходится объяснять, что такое швейцарская типографика или голландский шрифтовой дизайн или даже то, в каких деталях отличаются шрифты Эдварда Джонстона и Эрика Гилла, а вот тема русского письма, кажется, до сих пор обходила страницы журнала стороной. О причинах такого умолчания, о возможности современного бытования кирилловской рукописной традиции и о том, почему без самобытного письма не может быть самобытного дизайна, я бы и хотел поразмышлять в связи с прошедшей в Санкт-Петербурге (9–10 декабря 2017, 4–27 мая 2018) и Москве (21–22 апреля 2018) выставкой каллиграфии и леттеринга «Русское письмо: традиция и эксперимент».

итателям журнала «Шрифт» не приходится объяснять, что такое швейцарская типографика или голландский шрифтовой дизайн или даже то, в каких деталях отличаются шрифты Эдварда Джонстона и Эрика Гилла, а вот тема русского письма, кажется, до сих пор обходила страницы журнала стороной. О причинах такого умолчания, о возможности современного бытования кирилловской рукописной традиции и о том, почему без самобытного письма не может быть самобытного дизайна, я бы и хотел поразмышлять в связи с прошедшей в Санкт-Петербурге (9–10 декабря 2017, 4–27 мая 2018) и Москве (21–22 апреля 2018) выставкой каллиграфии и леттеринга «Русское письмо: традиция и эксперимент».

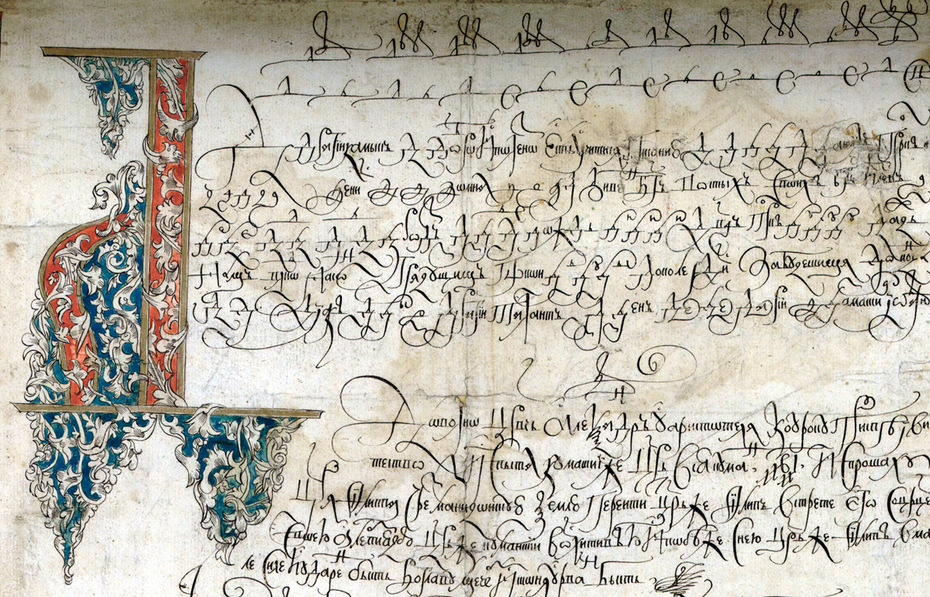

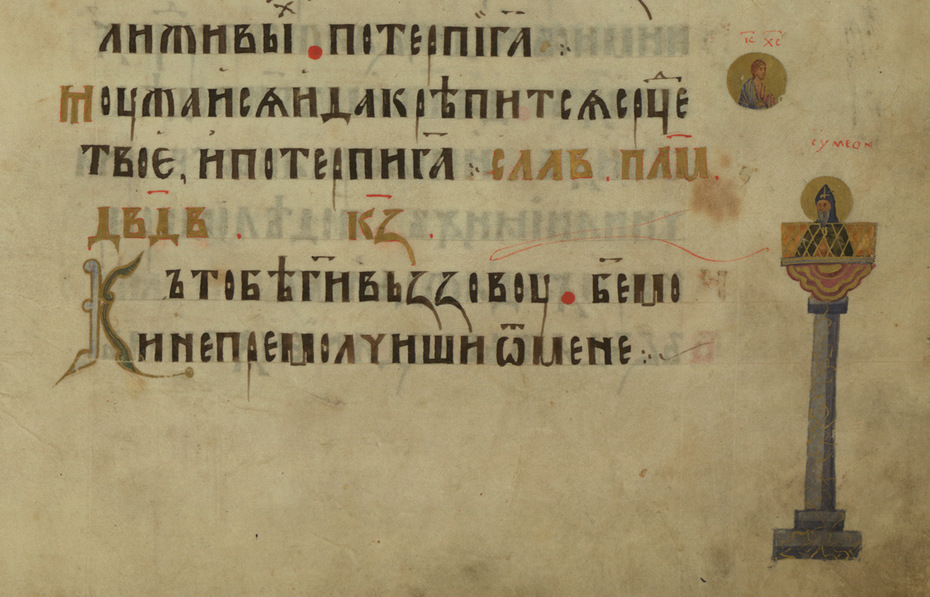

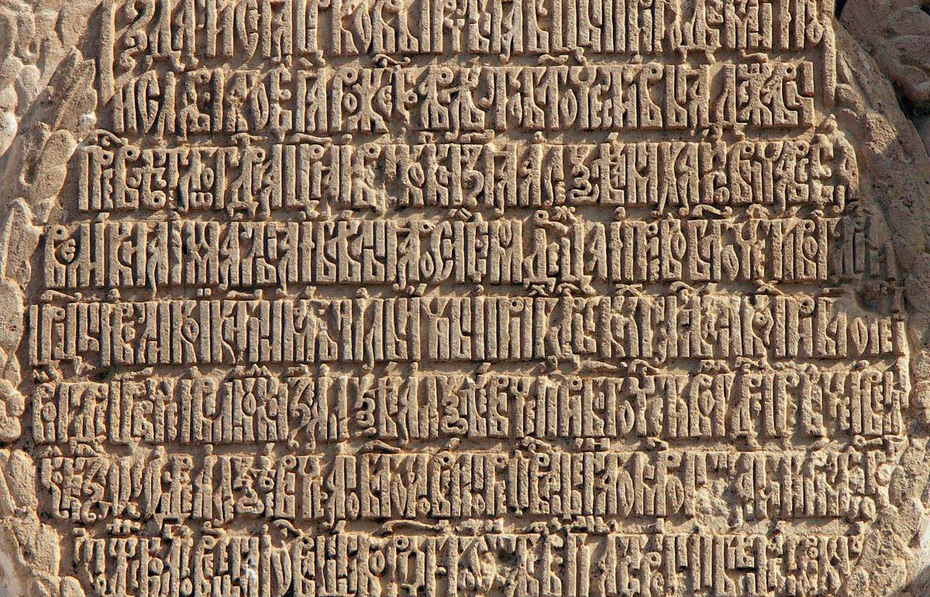

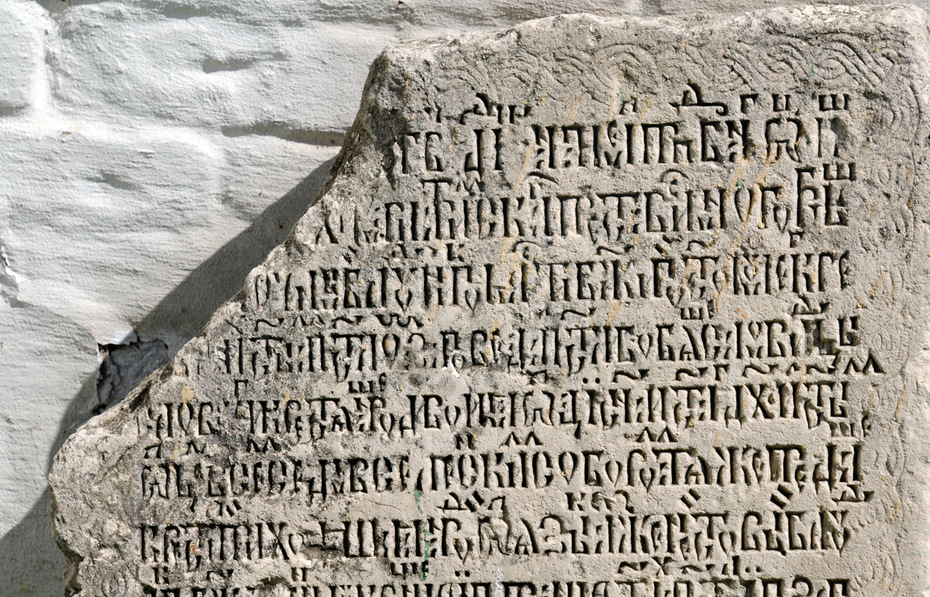

На первый взгляд причина невнимания или по крайней мере недостаточного внимания к собственной каллиграфической традиции вполне понятна. Шрифтовая реформа Петра I (1708–1710) и в целом стремительная европеизация культуры в XVIII веке привели к тому, что русские почерки (устав, полуустав, вязь и скоропись), прошедшие семь веков развития в книге рукописной и полтора века в книге печатной, были вытеснены почти исключительно в церковную сферу. Во многом именно этот разрыв и определяет до сих пор образ традиционного русского письма как архаичного, связанного лишь с Древней Русью и православной церковью. Соответственно и отношение к допетровской каллиграфической традиции в среде дизайнеров в лучшем случае уважительно-отстранённое. Дизайнер смотрит на неё как на архаику, безумно далёкую по пластике от используемых им шрифтов и не имеющую практически никакого отношения к современной графической реальности. А на людей, работающих с уставом/полууставом, — как на фанатиков-реконструкторов, как если бы они занимались рунами или узелковым письмом.

Но, во-первых, разговор про русское письмо сегодня — это разговор не про идеологию, не про исторические ценности, а про возможность формирования собственной эстетики. Эстетики, которая не сложилась ни в послепетровский период, ни в советский (исключая авангард), ни в постсоветский. Путь копирования на протяжении всех трёх веков неизбежно вёл ко вторичности — это ли не признак творческой несостоятельности? А не иметь уникального графического языка при обладании собственной письменностью — просто позор (сравним, например, с арабами или китайцами).

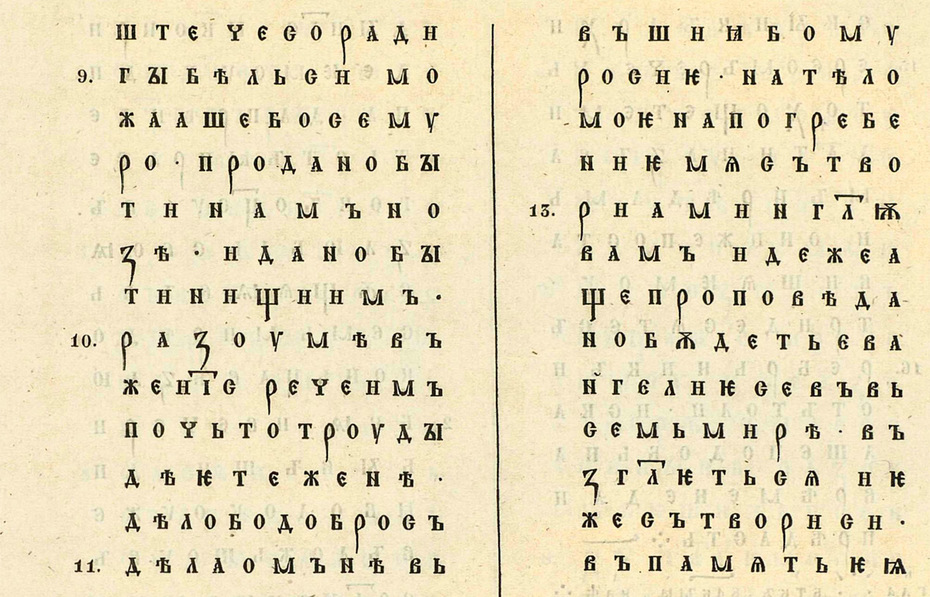

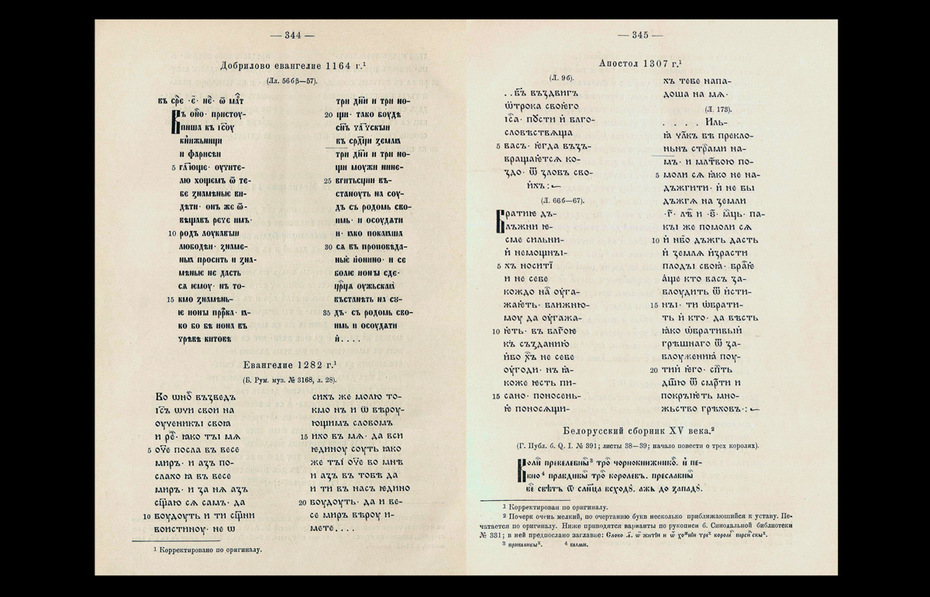

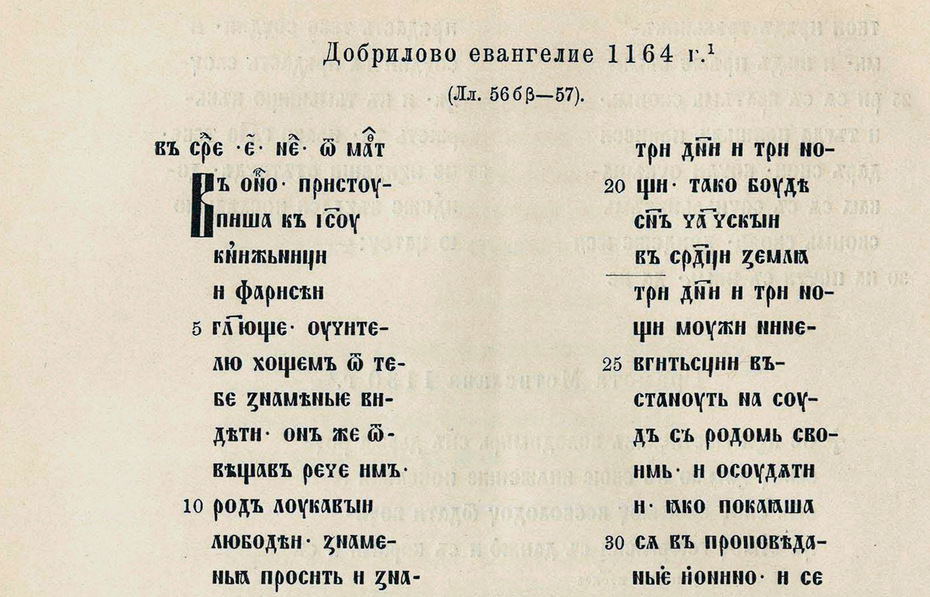

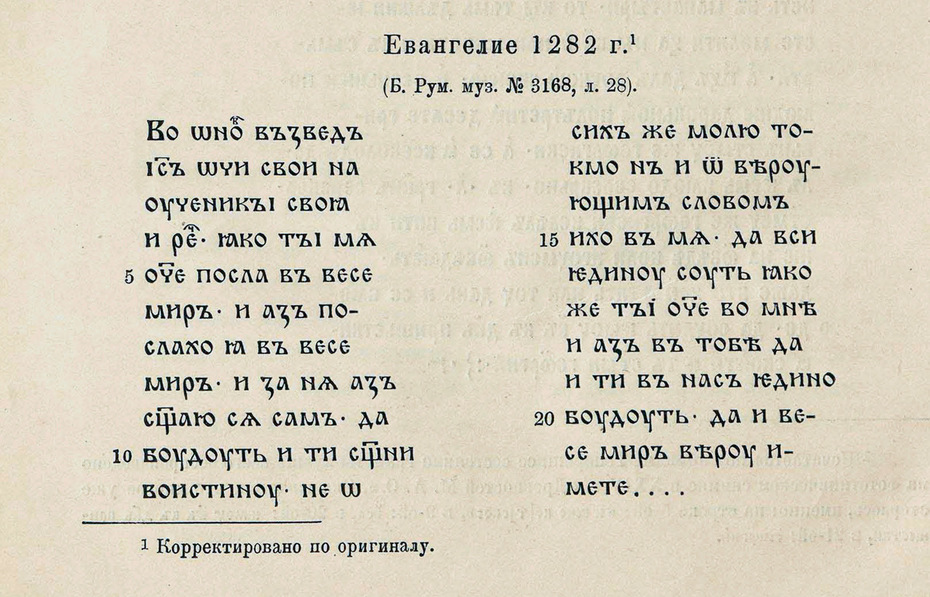

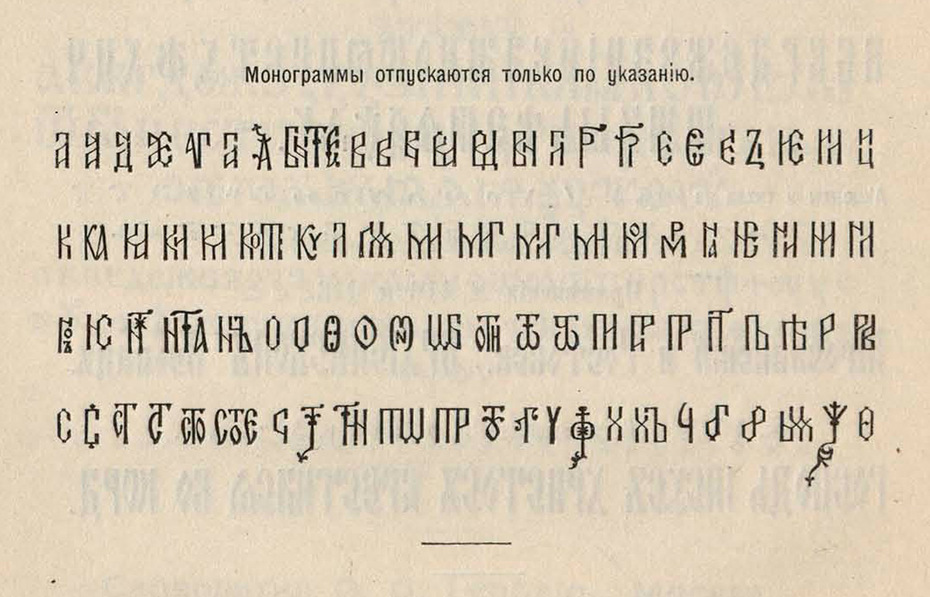

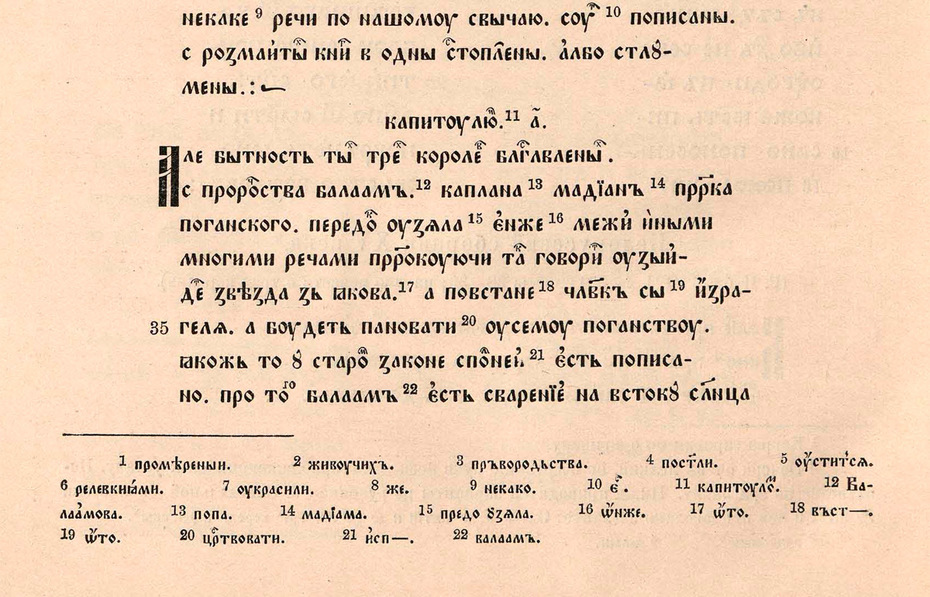

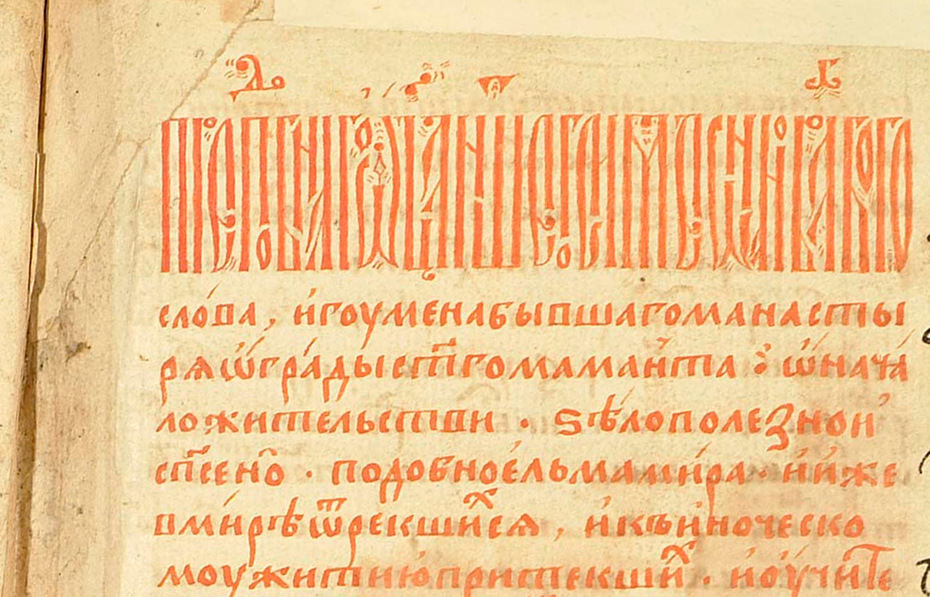

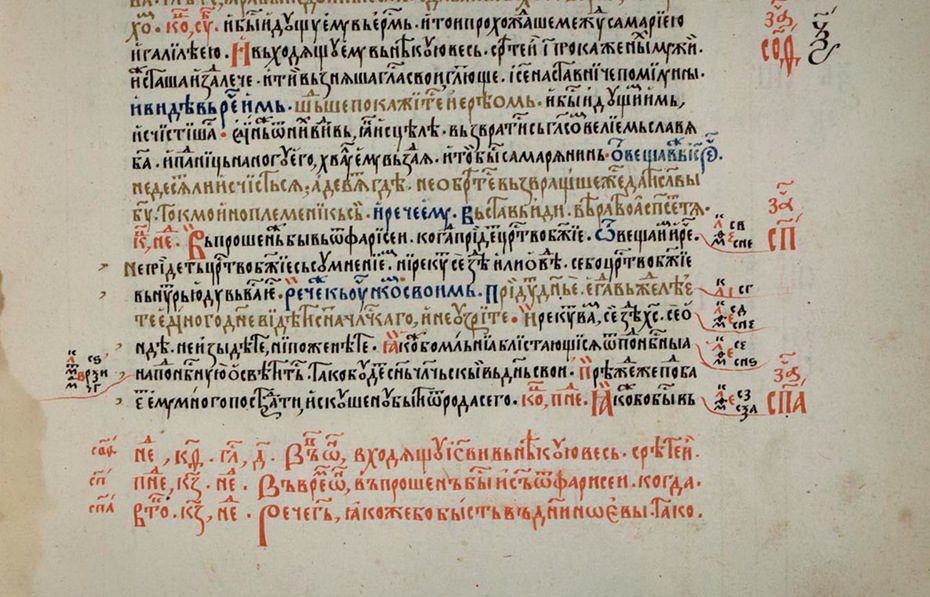

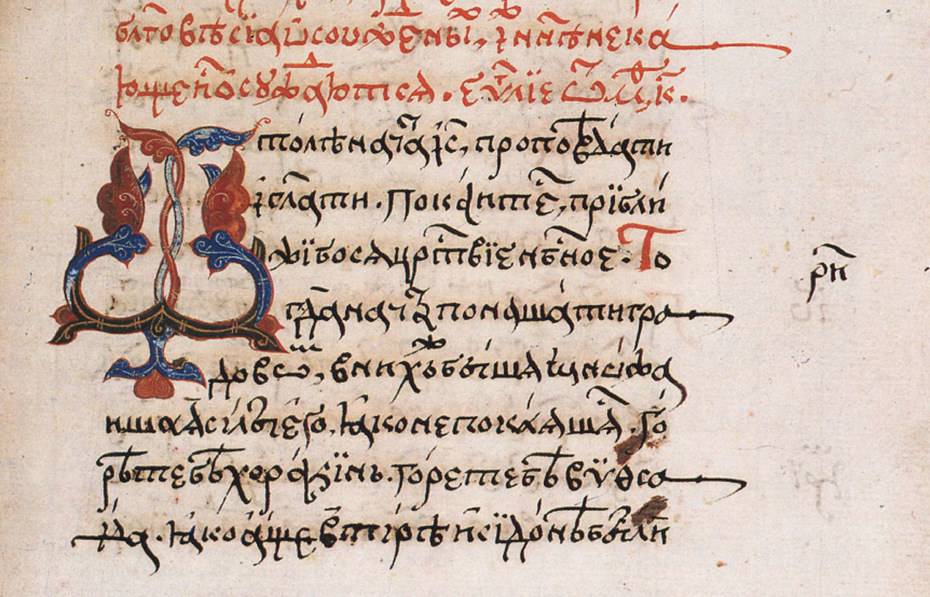

Во-вторых, культурный разрыв на самом деле куда ближе к нам по времени, чем это может показаться на первый взгляд. Ему вовсе не 300 лет, а всего лишь сто. С одной стороны, кирилловская традиция в графике продолжала своё развитие вплоть до 1917 года — отчасти в старообрядческих рукописях, отчасти в церковных печатных изданиях. Достаточно взглянуть на дореволюционные каталоги российских словолитен, чтобы убедиться, что количество шрифтов славянской графики там намного превышает количество таковых же цифровых гарнитур сегодня. И дело далеко не только в объёме. Чего стоят, например, попытки создать в металле гарнитуру на основе вязи с лигатурами или шрифты, спроектированные на основе ранних славянских рукописей для набора научных изданий по заказу учёных-палеографов.

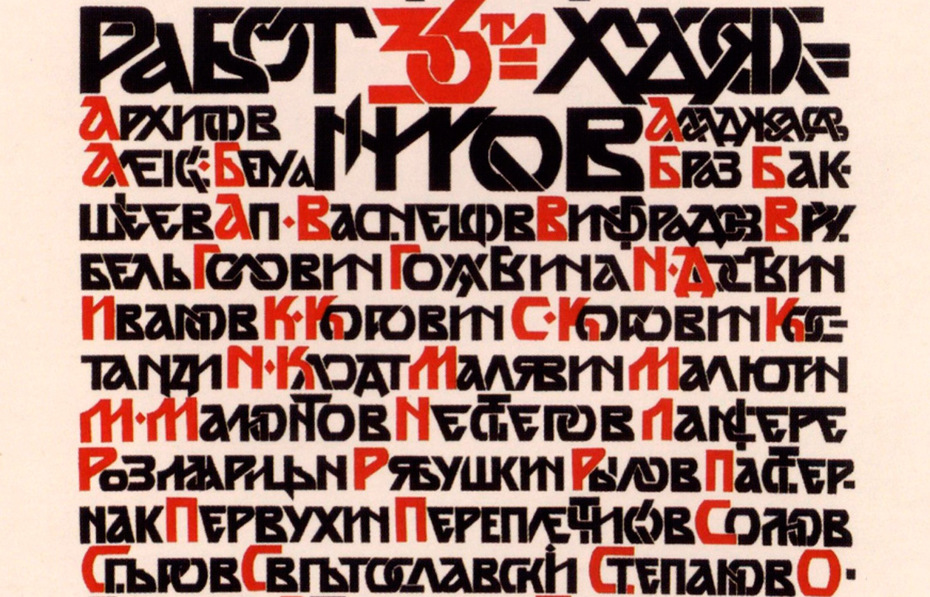

С другой стороны, преобладавший на рубеже XIX–XX веков русский стиль в области графического дизайна работал именно с формами допетровской кириллицы. Историзм как характерный для того времени художественный метод — не только в России, но и во всём мире — искал точку опоры во многом в собственной традиции. И у нас находил её в формах устава, полуустава, вязи и скорописи. Ведущие художники-графики русского стиля (среди них можно выделить М. Врубеля, И. Билибина, В. Васнецова, Б. Зворыкина) на основе исторических почерков создавали оригинальные шрифтовые композиции. Причём диапазон их работ был достаточно широк — от форм, близких к историческим образцам, до смелых авангардных экспериментов (вспомним, например, плакат Врубеля для выставки 36 художников). Стоит также отметить, что использование этих форм не было ограничено какой-то узкой сферой — славянские надписи могли появиться и на плакате промышленной выставки, и в рекламе пива, и на театральной афише, и, конечно, в книгах.

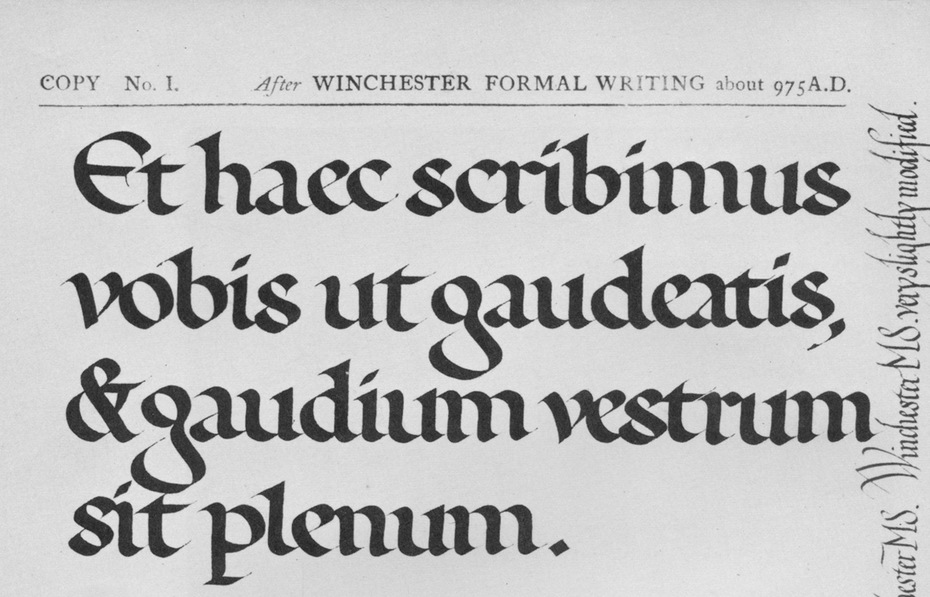

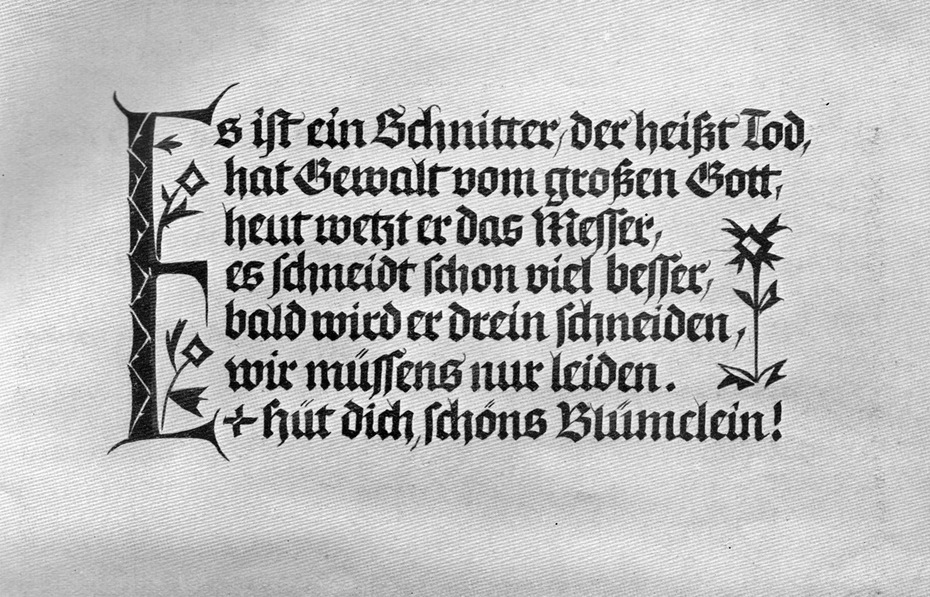

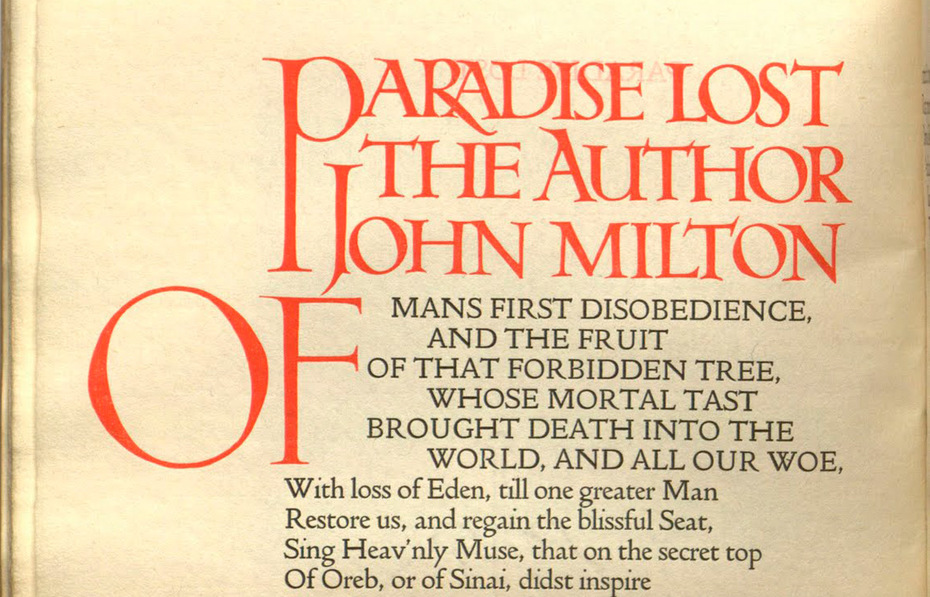

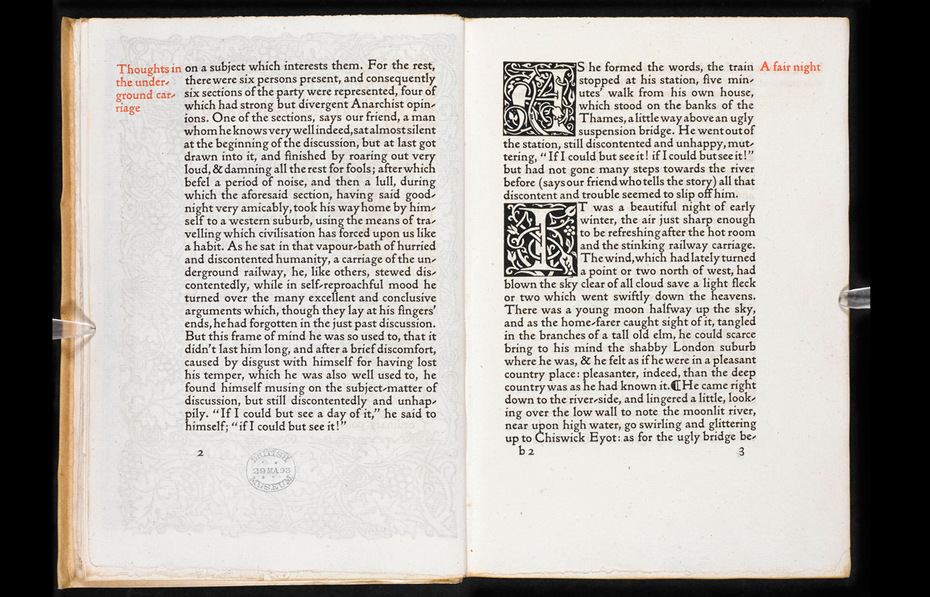

Интерес к собственным корням не был исключительно российской тенденцией, но общемировой. Эдвард Джонсон вывел базовое письмо из каролингского минускула, Рудольф Кох преображал средневековые готические почерки, Уильям Моррис и Томас Джеймс Кобден-Сандерсон начинали типографическое возрождение через обращение к образцам ренессансной венецианской печати. И всё это положило начало поступательному движению европейских каллиграфии и типографики в XX веке. Проводя аналогию, можно предположить, что, не случись в России революции, русский стиль получил бы дальнейшее развитие и допетровские шрифтовые формы наверняка имели бы сейчас совсем иной статус. Но вместо этого традиционным кирилловским буквам вновь определили место в резервации: в советское время они появлялись только в акциденции книг по истории и детских сказок. Наборные же шрифты в рамках борьбы с церковью и «великорусским шовинизмом» и вовсе были переплавлены, за исключением единственной (!) «ягичевой кириллицы», чудом уцелевшей и изредка использовавшейся для набора научных текстов вплоть до 90-х годов.

Тут важно упомянуть: культурный разрыв стал причиной того, что в сознании отечественного дизайнера так и не сложилась цепочка, понятная любому западному: «каллиграфия — шрифт — типографика». Всё европейское типографическое возрождение только и возможно было одновременно с каллиграфическим возрождением, с обращением к рукописной основе наборных шрифтов. Многие западные дизайнерские учебные заведения начинают обучение типографике, а уж тем более шрифтовому дизайну, с письма. У нас же эти три дисциплины объединяются только формально, никакой реальной связи между рукописной практикой и типографским набором нет. Попытки же писать пером наборные формы выглядят, как правило, странным и безжизненным компромиссом. В сущности нынешняя ситуация напоминает послепетровскую. Если в XVIII веке, не имея базы гуманистического письма, мы начали сразу с голландской антиквы, то в XX веке, опять пропустив рукописный этап, пытаемся делать динамические гротески и каллиграфические антиквы. Но без каллиграфической основы невозможно никакое подлинное формотворчество, вместо этого всегда будет лишь копирование модных латинских ходов, что и имеем. В 90-е могло казаться, что вот-вот рынок наполнится качественными шрифтами с кириллицей и уж тогда мы получим свой добротный графический дизайн, настоящую русскую типографику. Шрифты появились, но никакой отечественной школы графического дизайна так и не сложилось. Основной линией развития дизайна оказалась полная мимикрия под европейцев, то, что Владимир Григорьевич Кричевский остроумно именует в своих книгах евродизайном. Однако в существующей парадигме от этого никуда не деться: из «еврошрифтов» в подавляющем большинстве случаев можно сделать только евродизайн.

И в данной ситуации обращение к собственной рукописной традиции — единственно возможный способ найти свой графический язык, своё графическое звучание. Немыслимо, проскочив начальный этап, основу основ, добиться самостоятельности на последнем этапе. Так и без русского письма мы будем раз за разом паразитировать на чужих формах в шрифтах и типографике. Можно, конечно, и дальше копировать форму засечки, величину отбивки, модные детали и решения, но не интереснее ли начать творить?

Мне могут возразить, что по крайней мере однажды у нас был самобытный дизайн, не опирающийся на собственную рукописную традицию, имея в виду, конечно, русский авангард. Тридцать лет русского авангарда действительно могут представляться чуть ли не единственной вершиной русской графической истории, ведь кажется, что ни до (в безликой книжности XVIII–XIX веков), ни после (в советской типографической скудости) ничего подобного по мощи и выразительности не существовало. Однако так ли далёк он от традиции? Палочный шрифт, повсеместно внедрявшийся художниками-оформителями авангарда (вещь хотя и тупиковая, но вполне оригинальная), развился из русских индустриальных гротесков рубежа веков. А что до самого дизайна, то истоки его лежат в дореволюционной художественной практике авангардистов, которая в свою очередь во многом опиралась на народное творчество и пластический язык русской иконы. То есть в конечном счёте корни его — в русской традиции.

Есть удивительная особенность отечественного каллиграфа и дизайнера — самозабвенно восхищаться всем западным и с той же интенсивностью чураться и стесняться своего. Но сколь ни восторгайся базовым письмом или итальянским курсивом, в кириллице они никогда не будут выглядеть так же убедительно, просто потому что выросли изначально из другой письменности (то же справедливо для венецианской антиквы, гуманистического гротеска и пр.). Как ни крути, не получится взять готовые формы, да и о восьмой заповеди забывать не стоит, а вот что действительно можно и нужно перенять, так это методы работы и отношение к собственной истории. Чтобы создавать книжный дизайн уровня Германа Цапфа, не нужно кириллизовать шрифты Цапфа. Нужно лишь вспомнить о том, что шрифтовой дизайн Цапфа и его типографика невозможны без каллиграфических исследований Эдварда Джонстона, а каллиграфия последнего в свою очередь — без работы писца Псалтыри Рамзи (X век).

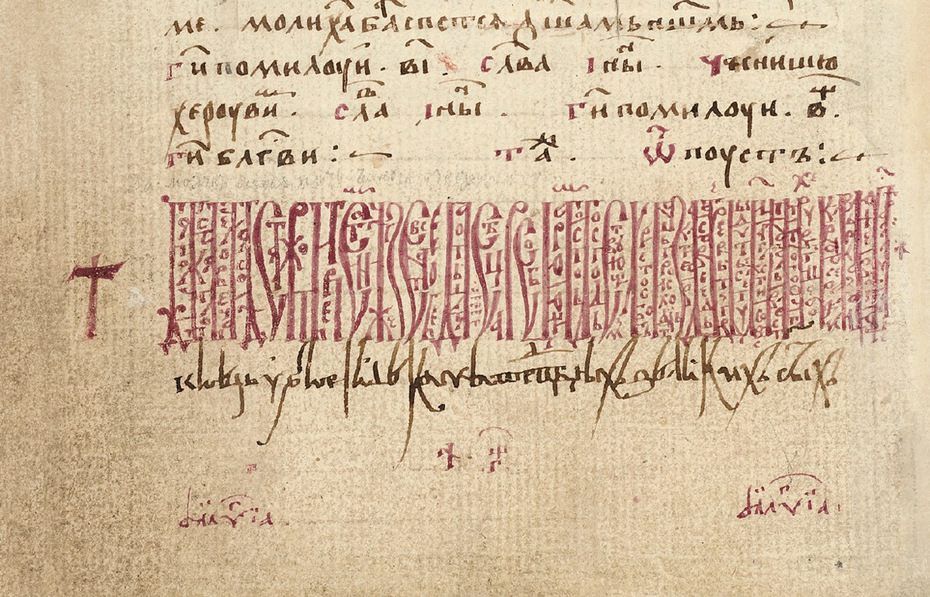

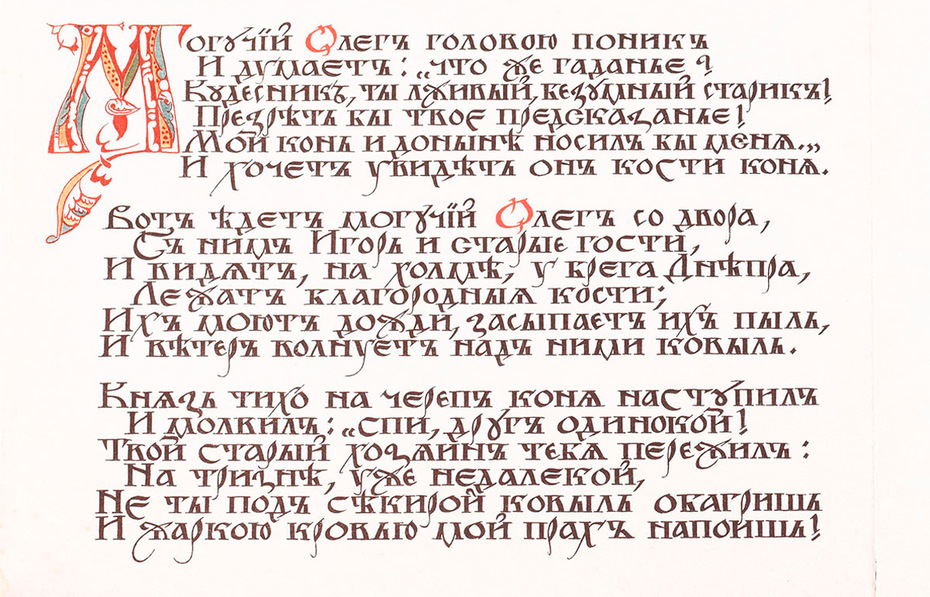

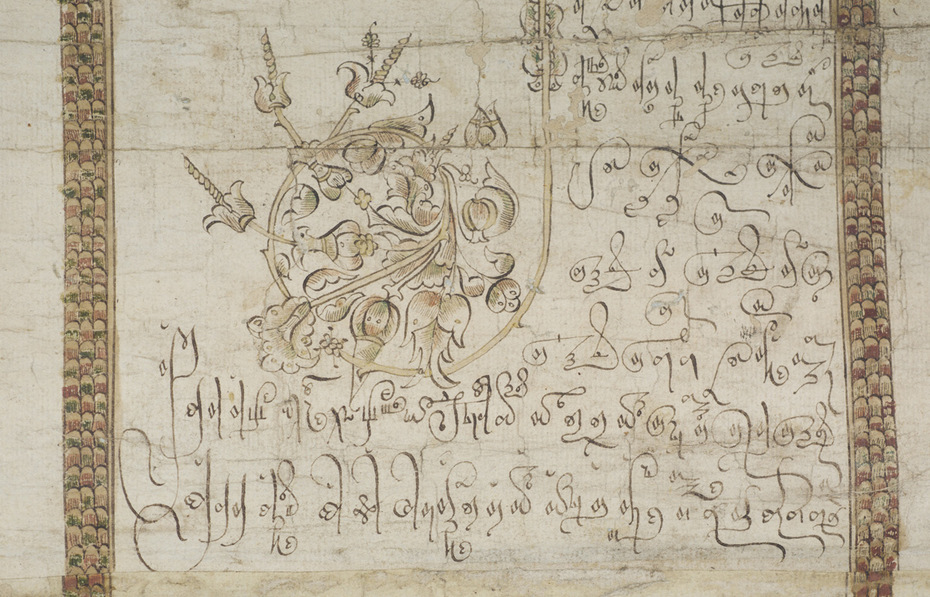

У нас есть чистый и бездонный источник вдохновения — допетровская рукописная традиция, графическое разнообразие которой может тронуть сердце каждого, кто с ней соприкоснётся. Она не лучше и не хуже европейской или любой другой, но она своя, тем и прекрасна. И эта традиция только и ждёт своих заботливых рук, которые обратят исторические формы в современную графику. Это ни в коем разе не призыв вернуться к набору полууставом — невозможно отменить последние три века кирилловской типографики. Но скорее пожелание стать чуть любопытнее и внимательно взглянуть на то, что было создано до шрифтовой реформы. Композиционные приёмы древнерусских книг, пульсирующий ритм почерков, особое отношение к линии, затейливые лигатуры, оригинальная графика отдельных букв и вообще та изобретательность в отношении шрифтовой формы, что свойственна древнерусским писцам, могут дать конкретные графические решения для современных каллиграфов и дизайнеров. Решения, которые не нужно даже адаптировать, так как они уже родственны кирилловской графике. А обновлённое русское письмо может стать тем зерном, из которого вырастут и русский шрифтовой дизайн, и собственная эстетика в типографике. Нам не хватает только своих Джонстонов и Кохов, своего Дитчлинга, в конце концов.

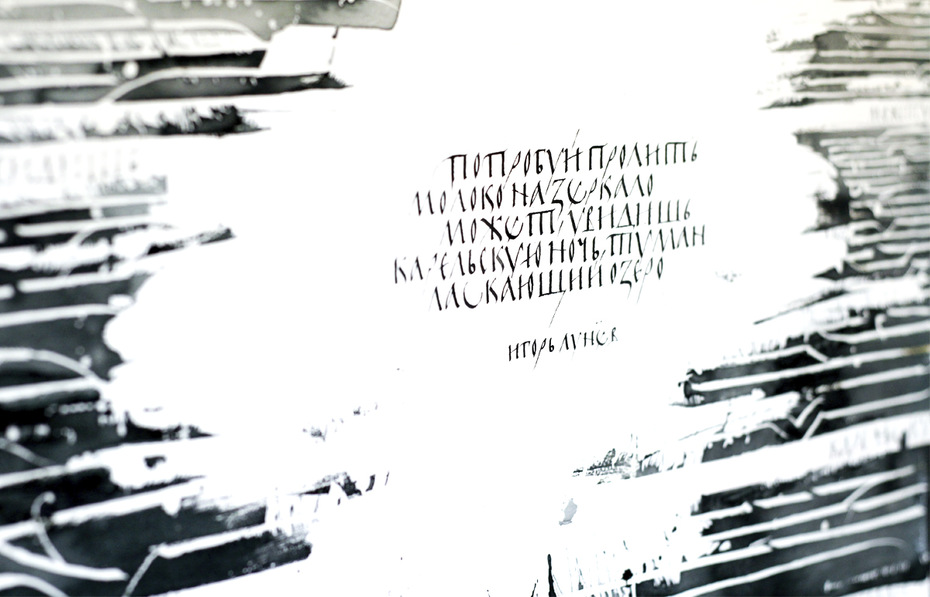

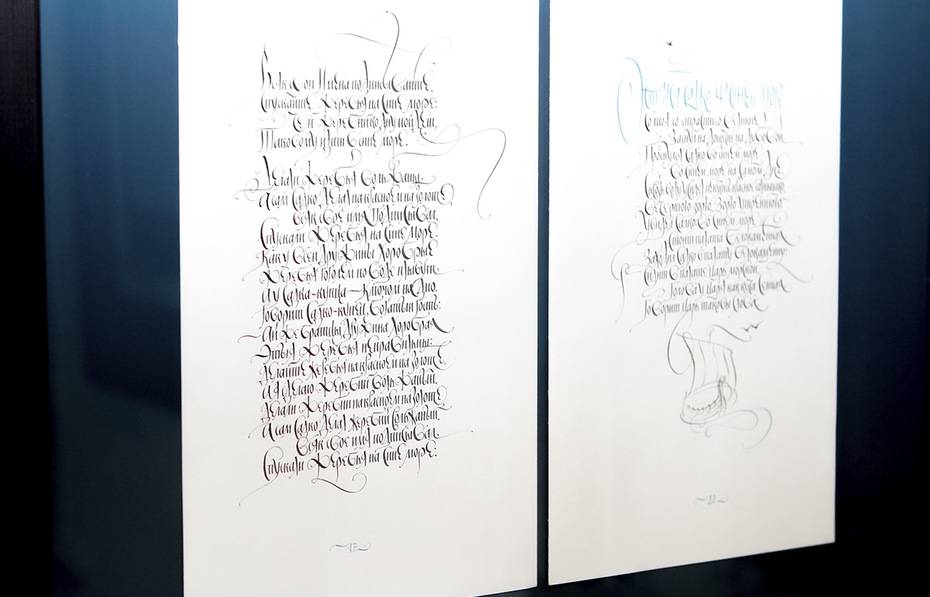

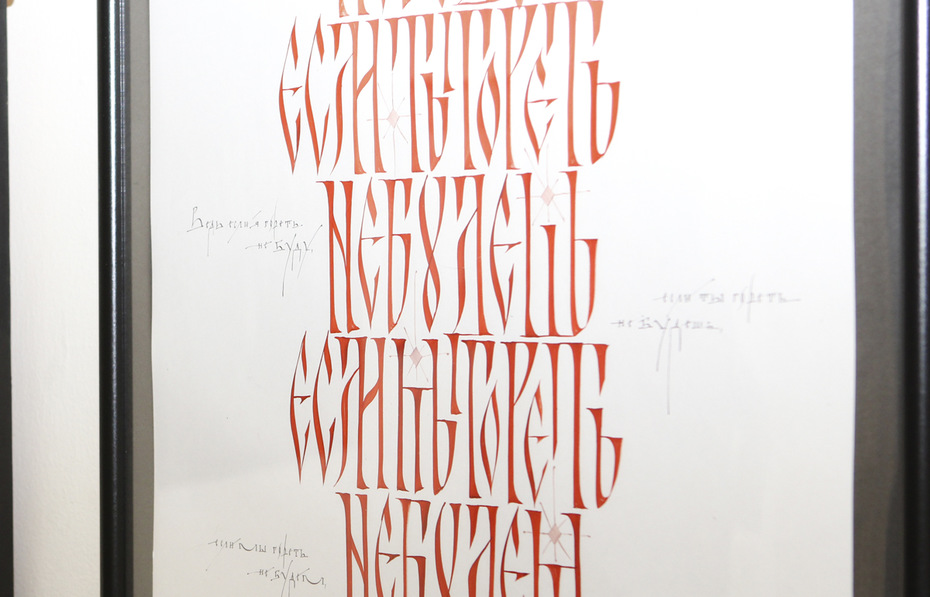

Работы выставки «Русское письмо: традиция и эксперимент» как раз и отражают движение в этом направлении. Двадцать шесть каллиграфов, формально не принадлежащих к какой-либо единой школе, живущих в разных городах (в том числе и за пределами России), пытаются найти те самобытные формы кириллицы, которые сочетали бы в себе, с одной стороны, древнерусское наследие, а с другой — опыт европейской каллиграфии XX века. Каждый из участников мог представить одну каллиграфическую композицию и одну открытку, созданную на основе леттеринга. В дополнение к этому были выставлены прикладные работы в дереве, мозаике и керамике.

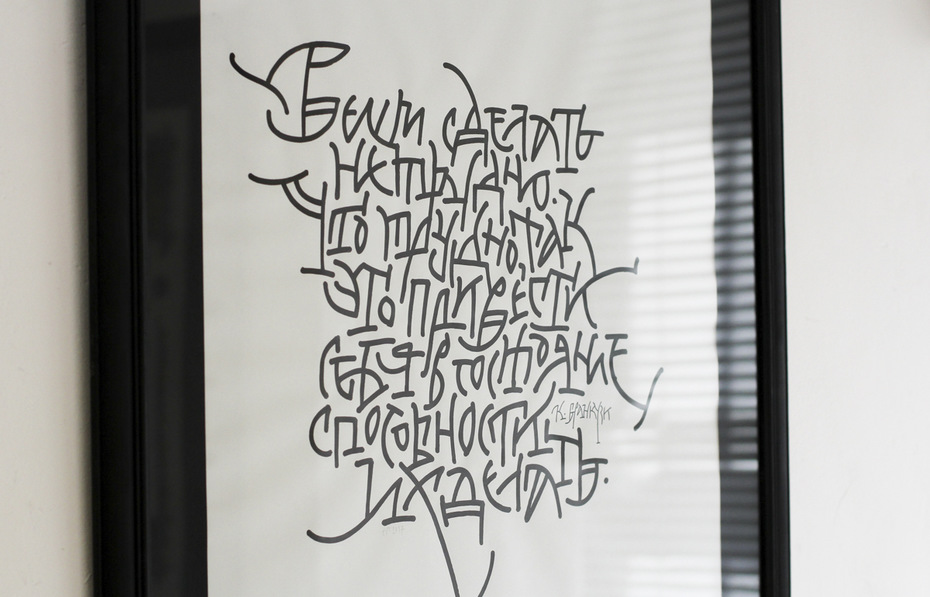

На выставку были отобраны работы, в которых органично переплетались историчность и новаторство, традиция и эксперимент. То есть в экспозицию не попали как прямые копии исторических русских почерков, так и излишне формальные работы, в которых за модульностью и геометричностью теряется оригинальная пластика кириллицы. Современное — вопреки расхожему мнению, — далеко не всегда геометричное. Скажем, каллиграфия Джона Стивенса или леттеринг Ника Бенсона дадут сто очков форы не только в качестве, но и в современности любой модной попытке сыграть на примитивных ритмах, которые уже завтра станут неинтересными, а сегодня заполнили всё визуальное пространство. Таким образом, при отборе достигалась золотая середина.

Достаточно большое количество участников и отсутствие заданных техники и тематики позволило представить разнообразие подходов к материалу. В попытке решить одинаковую задачу — переосмыслить исторические формы в современном ключе — каллиграфы шли разными способами.

Наиболее распространённый — применение современных графических ходов и инструментов к скелетным формам исторических букв. Сама по себе графема не может быть архаичной или современной, мы ассоциируем букву с тем или иным временем только по совокупности параметров: контраст, пропорции, окончания штрихов и т. п. Например, в латинской паре «Аа» прописная графема на несколько веков старше строчной, но в одной графической одежде эти буквы отнюдь не воспринимаются как представители разных эпох. Поэтому такой приём сразу оживляет исторический материал, даже если графема остаётся неизменной. Его можно увидеть в работах Юлии Барановой и Татьяны Петренко — традиционное древнерусское перо заменено здесь рейсфедером и ширококонечной кистью соответственно. Крайняя степень подобного приёма — скелетные формы в чистом виде. Без контраста или с незначительным, с некоторыми нюансами или без оных, за своей брутальностью и лаконичностью буквы теряют черты времени (см. каллиграфический лист Надежды Кузьминой, блюдо Елены Алексеевой).

Другой подход условно можно назвать гибридным. Черты русского исторического почерка смешиваются с графическими элементами, характерными для какого-то европейского стиля. На выставке подобного рода каллиграфия была представлена в работах на дереве Аполлинарии Мишиной. Контрастные формы вязи наделены некоторыми чертами готики: заострённые окончания штрихов, шипы в овалах, ромбовидные декоративные элементы.

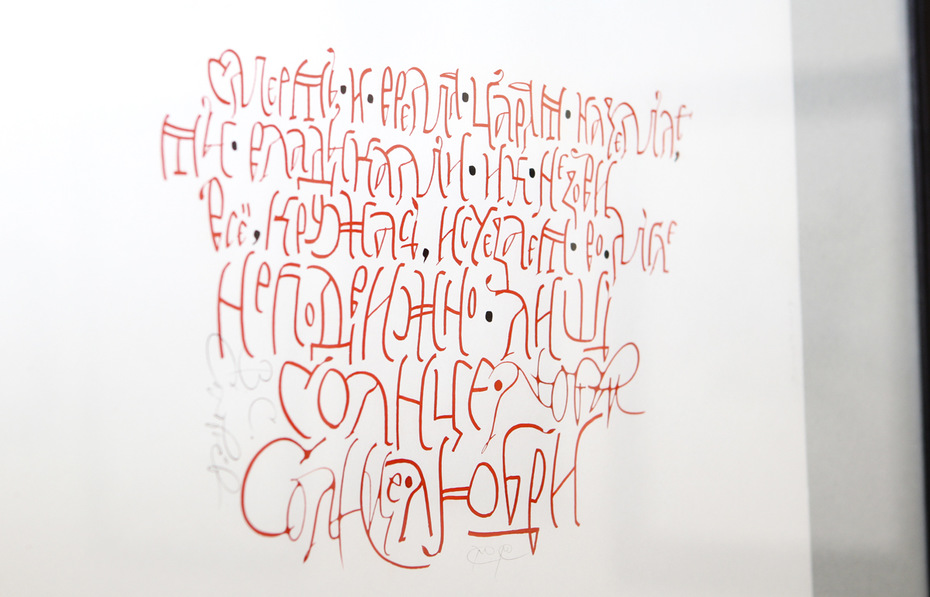

Пример замечательной творческой свободы и изобретательности — работы Марины Марьиной. Используя и характерную для русских почерков технику составного письма, и элементы рисования, и традиционные каллиграфические приёмы, мастер строит буквы, по духу близкие историческим. Их детали затейливы и оригинальны, а пластика свободна от какой-либо архаики. Новая графика прорастает из исторических форм.

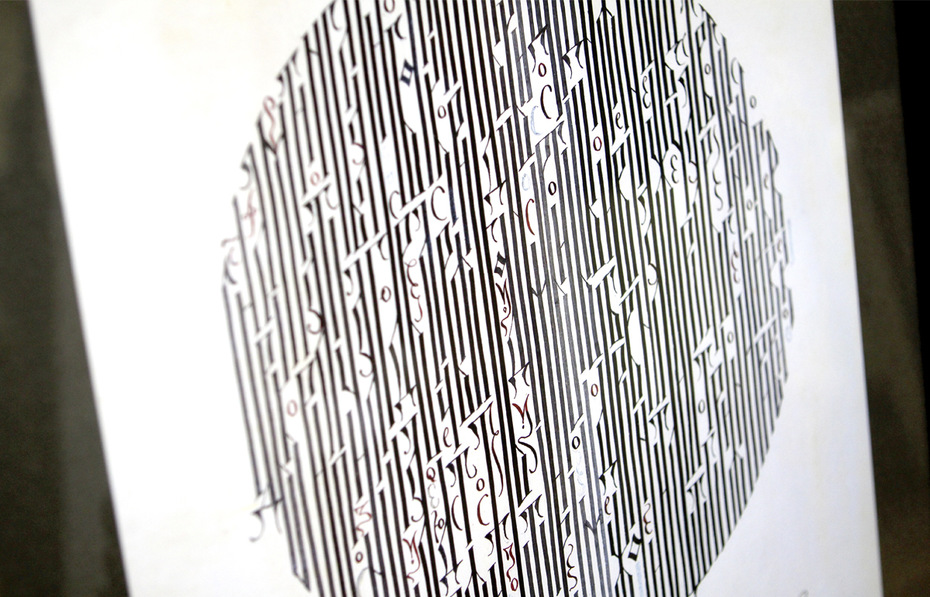

Единым стилем и уникальным подходом к историческому материалу выделяются работы Сабины Алияровой. Применяя острое металлическое перо — инструмент, неизвестный древнерусским писцам, — каллиграф создаёт формы экспериментальной вязи, динамичные, с живым, вибрирующим ритмом. Из рукописей взят принцип связывания, сами же формы букв и лигатуры изобретательнее исторических.

Обращение к конкретной рукописи — ещё один метод работы с историческим материалом. Композиция Марии Скопиной строится на основе графического приёма из Буслаевской псалтыри (XV век): маленькие буквы словно нанизываются между высокими мачтами (вертикальными штрихами) больших. Графика же самих букв, мастерски написанных, экспрессивна, как и весь лист в целом.

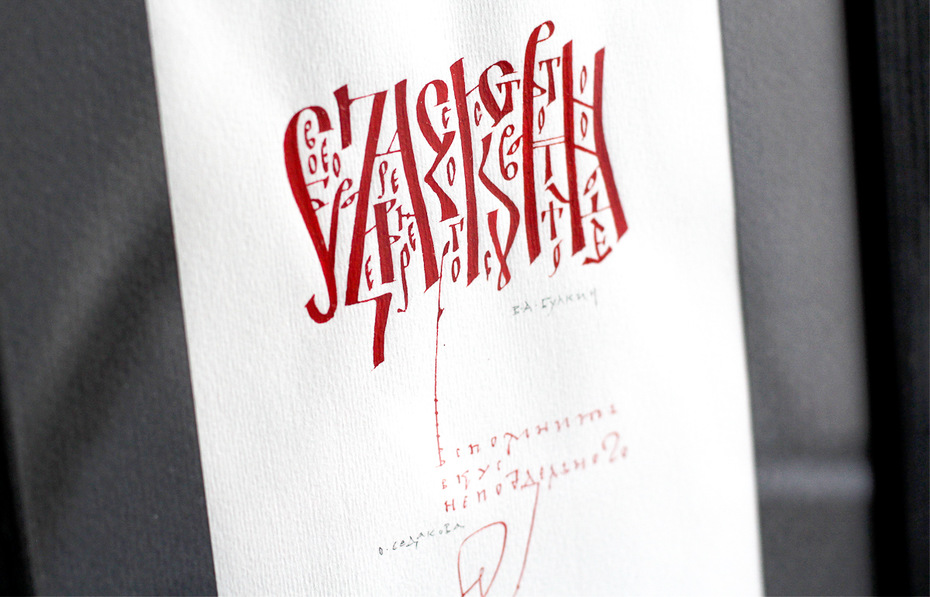

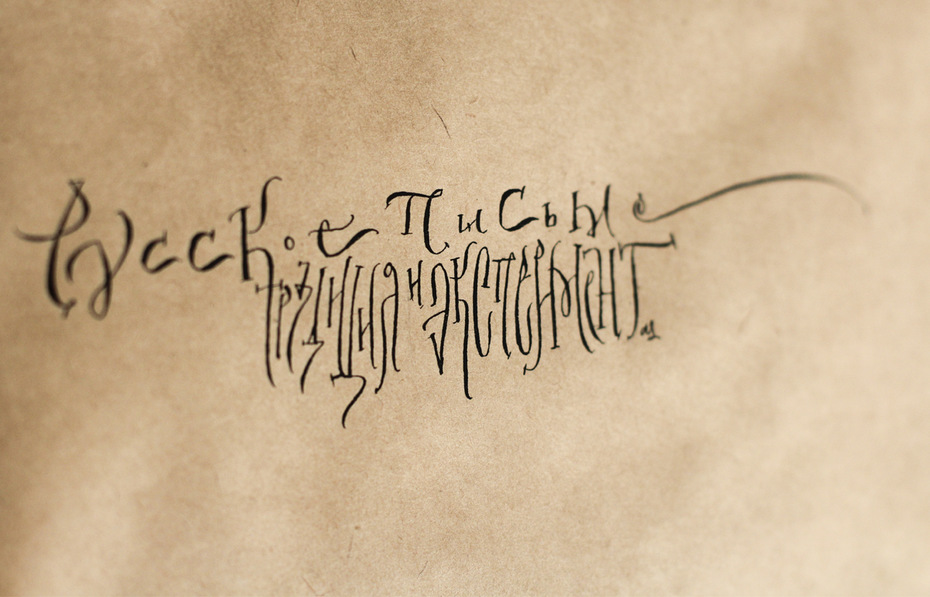

По-особенному трактует исторические формы кириллицы Егор Головырин. Его каллиграфический лист, а также афиша выставки, им созданная, построены на экспериментальных почерках. Несмотря на то что тут встречаются и исторические графемы, и характерные для древнерусских букв детали (двойная линия), в целом вкус традиции улавливается скорее на уровне ощущений. Формы букв бодры, жизнерадостны и потрясающе современны.

Своеобразным полем для эксперимента стал и каталог выставки. Он представляет собой набор открыток, пропорциональных следующих размеру реальных работ и вложенных в крафтовый конверт. Каждый конверт подписывался вручную каллиграфами — участниками выставки. Такой формат определил и полную творческую свободу — возможность для каллиграфов применить свои идеи в прикладной работе. В результате именно на конвертах эксперимент, кажется, возвышался над традицией, однако не заглушал её.

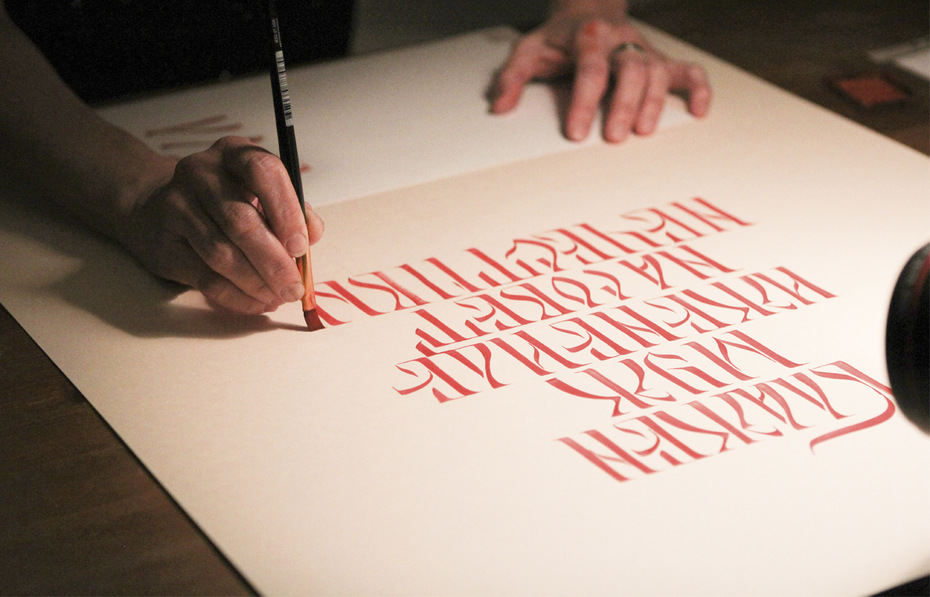

Выставка, помимо сопровождавших её мастер-классов, была отмечена также важным для популяризации кирилловской каллиграфии событием. В «Ночь музеев» 12 каллиграфов в течение 12 часов писали псалмы разными русскими почерками, а зрители в это время могли наблюдать за процессом.

Архаичность, о которой речь шла в начале текста, как показала выставка, лежит скорее в области восприятия, чем в области графических (и каллиграфических) форм. И стереотипное представление о русском письме как о чём-то вопиюще несовременном основывается, как правило, на элементарном незнании. Кроме общих представлений о чём-то уставно-полууставном и мелькающего повсеместно шрифта «Ижица» (кстати, прилично сделанного в отличие от многих цифровых славянских) и других надписей a la russe в публичном пространстве, обычный зритель ничего не знает о русском письме. Знает ли графический дизайнер? В любом случае вся эта вывесочная «клюква» относится к подлинной рукописной допетровской традиции так же, как певцы в кокошниках к творчеству Ольги Федосеевны Сергеевой. И бороться со стереотипами можно только внимательным изучением и чутким использованием кириллицы.

Русскому же письму, современному и полноценному, ещё только предстоит сформироваться, восполнив разрыв в своём развитии. Как и русскому дизайну. Ведь интересным и способным на равных говорить с европейским, корейским или арабским может только самобытный русский дизайн, который никак, кроме обращения к собственной шрифтовой и каллиграфической традиции, не возникнет. И в этом смысле живая русская рукописная традиция — дело будущего.