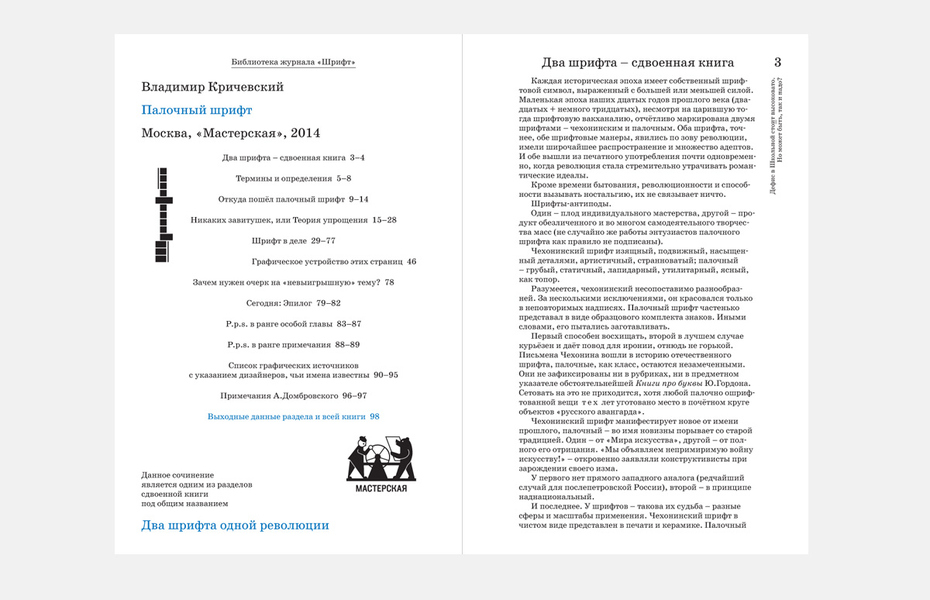

отя «двусторонние» книги, начинающиеся с обеих сторонок и встречающиеся посередине, делались и раньше, всё же каждый раз это была одна книга, с начала до конца — вернее, с двух начал до середины — задуманная и выполненная одним дизайнером. Разговор о книге «Два шрифта одной революции» особый: здесь дело обстоит принципиально и даже демонстративно иначе.

отя «двусторонние» книги, начинающиеся с обеих сторонок и встречающиеся посередине, делались и раньше, всё же каждый раз это была одна книга, с начала до конца — вернее, с двух начал до середины — задуманная и выполненная одним дизайнером. Разговор о книге «Два шрифта одной революции» особый: здесь дело обстоит принципиально и даже демонстративно иначе.

Рецензенту сложно судить, название ли родилось из идеи, идея ли — из названия. Но, видимо, вначале всё же должна была быть идея — уж очень она небанальна. Искусствоведческий, исторический и отчасти даже социологический сравнительный анализ двух шрифтов — слишком упрощенное её описание: речь ведь идёт не о двух шрифтах, как следует из названия, а о двух «шрифтовых манерах», как называет это Владимир Кричевский, о двух группах шрифтов, и притом о группах, выстроенных по разным принципам.

В одном случае (Алексей Домбровский, «Чехонинский шрифт») группа объединяется личностью художника, в другом (Владимир Кричевский, «Палочный шрифт») — одновременно и духом эпохи, и практическими причинами: «Экстремально простой, неприхотливый шрифт был попросту доступен массам да и самим конструктивистам, мягко говоря, не слишком дружным со шрифтовой грамотой» (В. К.).

По разным же принципам выстроены и сами тексты. У Алексея Домбровского это, собственно, творческая биография художника, развёрнутая, как положено, во времени, у Владимира Кричевского — сложно, по разным параметрам структурированный анализ как раз по большей части безымянного, «народного» творчества; у Домбровского — один из аспектов явления уже изученного, уважаемого, включённого в учебники, у Кричевского — явление незамечаемое, презираемое, «нехудожественное». Но оба текста оказываются в конце концов шире заявленной сугубо профессиональной темы, оба — и каждый по отдельности, и, в особенности, читаемые вместе, подряд, начиная хоть с той, хоть с другой стороны, — говорят не меньше, а, пожалуй, и больше об «одной революции», чем о «двух шрифтах». И равно для обоих авторов революция эта представляется не одномоментным политическим событием, а эпохой, сложной, малоизученной, — эпохой, которая могла одновременно и вдохновлять людей на сотворение шедевров, и бить их по пальцам, чтобы они случайно не создали чего-нибудь хоть мало-мальски приемлемого.

Вернёмся всё же к дизайну книги. Казалось бы, такое сопоставление несопоставляемого, монографии — с научным исследованием, только и можно было уравновесить в одном издании, что каким-нибудь «средним», общим для обеих частей визуальным языком; такое, по-видимому, максимально нейтральное решение хоть и с трудом, но всё же можно было бы себе представить. Но в этой книжке парадоксальная задача решена парадоксальным же образом: оба автора выступают также и в роли дизайнеров, создавая для своих текстов полностью, от обложки до выходных данных, готовые книги, которые затем почти механически, «спинка к спинке», объединяются в один блок.

Разумеется, это объединение проведено достаточно аккуратно, в месте встречи возникает, по определению Кричевского, «диффузная прослойка», — но она настолько тонка и настолько деликатно сделана, что отнюдь не отменяет необычности всей затеи, а разве что спасает любопытного читателя, который, разумеется, первым делом заглянет именно в середину, от противного ощущения полиграфического брака.

Если верить предисловию Владимира Кричевского, «соавторы работали автономно», не согласовав заранее ничего, кроме формата книги. Однако игнорировать своё соавторство они всё же не могли; очевидно, что каждый из них должен был так или иначе, хотя бы и бессознательно, учитывать присутствие другого, заранее представляя себе его возможные дизайнерские решения, продумывая гипотетические детали, их сочетания и, главное, общее впечатление от другой, чужой половины книги. Результат всё же получился несимметричным — и от этого особенно любопытным.

Прежде всего, он демонстрирует взаимоотношения самих авторов: почтительное цитирование, hommage старшему коллеге — с одной стороны и вежливейшая, чуть ироническая сдержанность — с другой.

Почти все «фирменные», любимые приёмы Кричевского использует как раз Домбровский: здесь есть и переход картинки через обрез страницы на следующий разворот, и повороты на девяносто градусов не только изображения, но и — вместе с ним — относящегося к нему текста, и длиннейшие примечания и подрисуночные подписи, в которых как раз и содержится самое интересное.

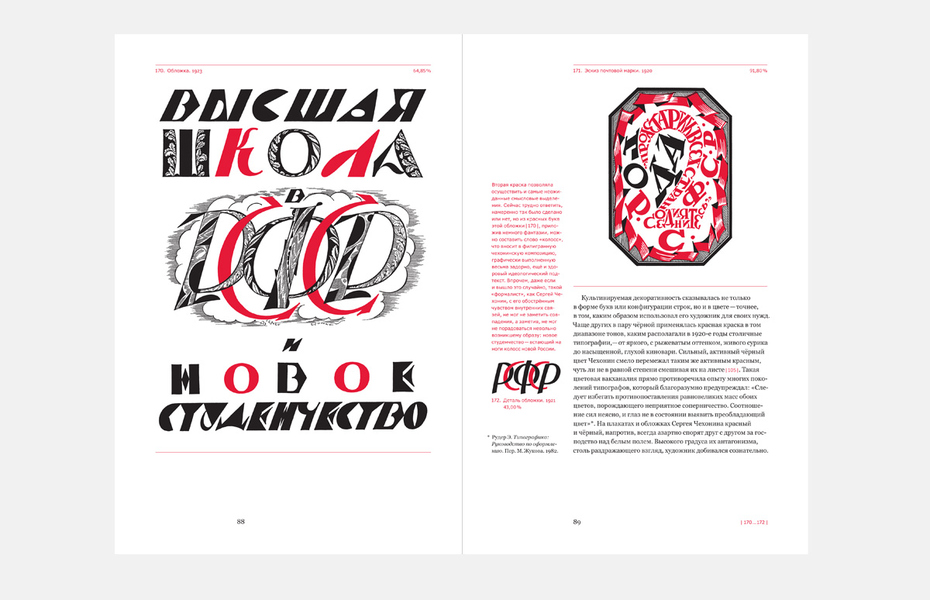

Домбровскому приходится нелегко. Ювелирные «мирискуснические» композиции Чехонина, намертво сросшиеся в читательском восприятии если не с оригиналами, то с нейтральными альбомными страницами, выглядят в таком контексте, мягко говоря, непривычно. Ошеломляет — если не пугает — и способ их воспроизведения: «В большинстве случаев все дополнительные (вторые) оригинальные краски сведены к серому цвету. Исключение составляют те работы, где, по замыслу художника, вторая краска столь же активна, что и чёрная. Как правило, эту роль выполняет красная — тогда она оставлена красной» (А. Д.).

Вначале эти плоские, слепые серые пятна воспринимаются почти как кощунство. Но постепенно такой способ остранения делает своё дело. Из неприкасаемых музейных экспонатов, по отношению к которым допустимы лишь эмоции, почтительные вздохи — «нынче уж так не умеют», — даже самые невероятные, самые филигранные (и самые знаменитые, даже в зубах навязшие) чехонинские шрифты и виньетки становятся нейтральными объектами исследования, которые можно как угодно анализировать, сортировать по любому признаку, сопоставлять и сравнивать с чем угодно, хоть бы и с жутковатыми «палочными шрифтами» другой половины книги. Иначе говоря, с объектом своего исследования автор — в дизайнерской своей ипостаси — проделывает то же, что, по его словам, делает в своих работах сам Чехонин: «...с заведомо благородных форм он как-то ловко умел сбить лоск. В их стройное графическое звучание внести какую-то диссонирующую кустарщинку».

Эти оговорки — «какую-то», «как-то ловко умел» — весьма характерны для исследования Алексея Домбровского (во всяком случае, для «основного» его текста; в примечаниях и подрисуночных подписях он меньше себя ограничивает). Высокопрофессиональный — что доказывает хотя бы сама это книга — дизайнер-практик, в своём тексте он придерживается строжайшего искусствоведческого подхода, анализируя уже готовое, существующее произведение. Он до мельчайших подробностей изучает исторический контекст, сопоставляет отзывы современников и потомков, изучает взаимные влияния. Но о том, как, собственно, эти шрифты возникали, чем и как рисовались, писались, как и на чём воспроизводились, — в книге не сказано почти ничего. В одном-единственном, кажется, месте, и то в цитате, и то, что характерно, в примечании, встречается слово «кисть». Шрифты Чехонина представляются продуктом невероятного, почти фантастического личного мастерства — и всех сложностей и противоречий времени, в которых эта личность жила и действовала. При таком подходе книга больше говорит не о личности, а об истории, той самой, что заявлена и в общем для двух её частей заглавии, — поскольку «природное чувство гармонии» (А. Д.) анализу не подлежит.

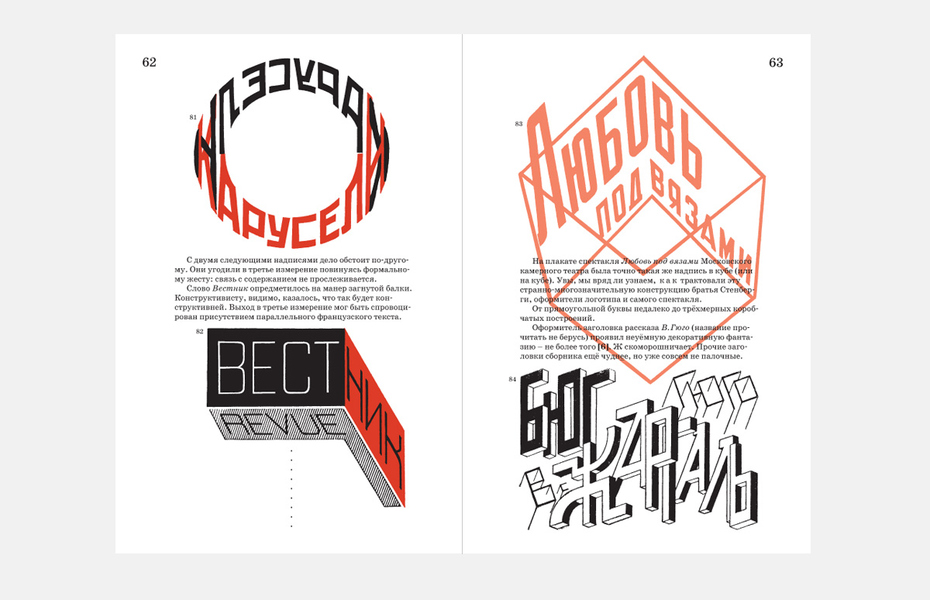

Не то Кричевский. В его исследовании «палочный шрифт» чуть ли не с первой страницы изготовляется, делается руками: рисуется на клетчатой бумаге, сколачивается из деревянных планок. Этому автору непременно нужно влезть во всё самому, «вникнуть в живой опыт построения надписей, разобрать каждую надпись по косточкам» (В. К.). С аппетитом заядлого собирателя он, казалось бы, просто демонстрирует и описывает соответствующий раздел своей «не такой уж богатой коллекции», но простое любование удивительной находкой оказывается любованием от противного, по принципу «прелесть, какая гадость»:

...в доставшемся мне грубом — заведомо грубом — предмете значительная доля привлекательности приходится именно на эту запланированную неказистость. Экспрессия несовершенства — лейтмотив моего раздела. Смаковать изъяны палочного шрифта — значит анализировать его существенные особенности.

Владимир Кричевский. Палочный шрифт. М.: Мастерская, 2014.

Но именно выбранный автором метод «разбора по косточкам» позволяет ему не просто смаковать эти изъяны, а докапываться до их причин, и не только конкретных, отдельных для каждого случая, но и общих.

От экспоната к экспонату, от одной «нескладности» к другой «неуклюжести» у читателя нарастает ощущение — подкрепляемое тончайшими авторскими словесными играми и подтекстами, — что эта «незапланированная неказистость», пожалуй, была не такой уж и незапланированной. В основе этого шрифта, по-видимому, лежит вовсе не заявленная простота исполнения, а непременная корявость результата; займись им хоть «сельский избач», хоть профессиональный архитектор, хоть сам Александр Родченко — где-нибудь эта особенность да выстрелит.

Принцип неумелости, косорукости, «кухарки, управляющей государством», оказывается заложенным в самой идее палочного шрифта именно в качестве принципа, идеологической основы, и как раз поэтому его изъяны действуют сильнее самих лозунгов, им написанных. Но это открытие Владимир Кричевский, неизменно вежливый по отношению к своему читателю, позволяет ему сделать самостоятельно.

Столь же деликатен он в этот раз и в дизайне своей половины книги. Это почти «просто книжка», почти просто сплошной, перемежающийся только собственно иллюстрациями текст, крупно набранный немодной Школьной гарнитурой.

Школьная чуть кларендониста, а Кларендон мне нравится. Выбор шрифта мог быть и другим, если хотите — каким угодно. Однако занюханный (бывалый) и несовершенный шрифт устраивал меня больше, чем модный, «актуальный», изысканный. Ибо типографическое качество не даётся в готовом виде, не зависит от достоинства исходного материала, очень слабо зависит от качества шрифта. Выбором Школьной декларируется этот этико-эстетический принцип.

К тому же я, как обычно, не стремился к какому-либо ассоциативному соответствию. Между тем Школьная вполне соответствует моей установке на «непритязательную простоту» (см. с. 46).

На самом деле кое-какие излюбленные приёмы Кричевского-дизайнера есть и здесь: точки, отмечающие интерлиньяж в незаполненных частях полосы набора, несколько вертикальных заметок на полях, ударения, отмеченные подчёркиваниями вместо стандартных диакритических знаков... пожалуй, всё. Непривычно мало, неприметно в буквальном значении этого слова: поди-ка разгляди ещё эту точку, эту строчку или линеечку рядом с тяжёлыми, плотными, почти материальными пятнами «палочных» надписей. А что точки иногда могут, например, попасть внутрь картинки — так то авторская шутка, маленький подарок особо внимательному читателю. На самом деле таких подарков в книге множество; боюсь утверждать, но, возможно, с их помощью автор наводит читателя на мысль, что книга, а вместе с ней и её предмет заслуживают более внимательного рассмотрения, чем принято считать.

Итак, две описанные здесь книги, или две половинки одной книги, не совпадают, более того — резко контрастируют друг с другом и по материалу, и по методу его исследования, и по дизайну, и даже по цветности: в отличие от принципиально двухкрасочного Домбровского, Кричевский старательно воспроизводит все глухие, грязноватые оттенки цветной печати своих экспонатов. Но, как ни верти её то одной, то другой стороной, книга всё же сохраняет какую-то трудноформулируемую цельность — очевидно, ту самую, что была заложена в самом её проекте, в идее совмещения якобы несовместимого.

По-видимому, однозначно формулировать эту цельность и не нужно — в противном случае авторы сделали бы это сами. Из множества несовпадений читатель может выбрать своё и соответственно ему делать выводы — о шрифте, о книжном дизайне, о времени, об искусстве, об искусствоведении... Выбирайте сами.

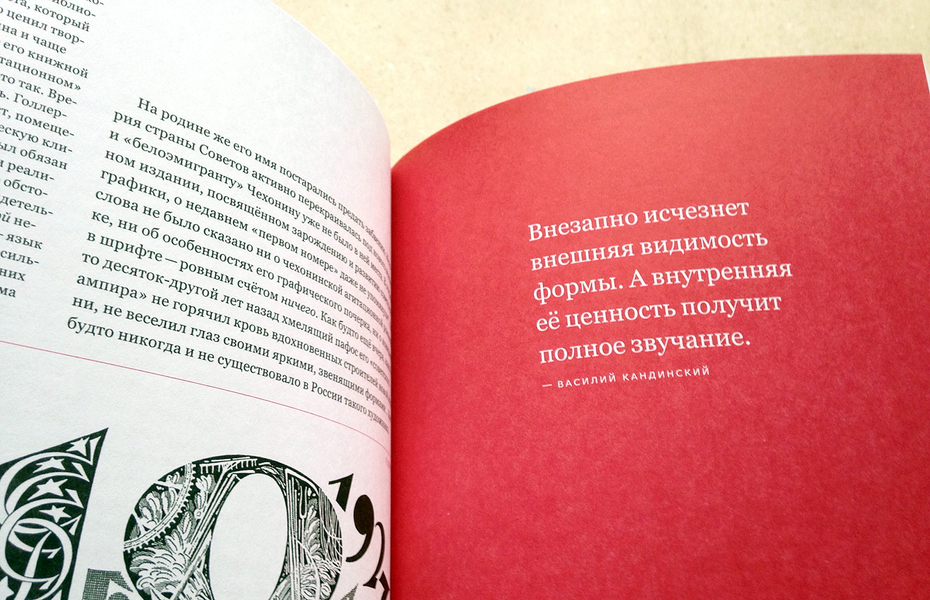

При выборе Джорджии в качестве основного текстового шрифта я руководствовался исключительно её благородной незаметностью в наборе (по Беатрис Уорд). Чехонинская графика ведь очень экспрессивна, поэтому сопровождающий её текст должен быть максимально нейтрален — нужно дать иллюстрациям свободу, позволить говорить самим за себя. Ну и конечно, я никогда не был сторонником каких-то нарочито исторических аллюзий, к которым порой прибегают при выборе шрифта. Это напоминает грубый театральный грим или игровые, псевдодокументальные вставки, которые отчего-то так модны в современных документальных фильмах.

То, что Джорджия довольно-таки распространена (пусть большей частью и в веб-наборе), ей только на пользу. Мне было даже интересно наконец-то развеять это заблуждени, что Джорджия якобы не книжный шрифт, не для полиграфических работ. Это великолепная универсальная гарнитура поистине гениального Мэтью Картера, толком не оценённая отечественными полиграфистами.

Второй шрифт, Вердана, возник в тот момент, когда я понял, что пространные красные комментарии к иллюстрациям составляют отдельный пласт повествования, весьма активный параллельный рассказ, ещё одно измерение книги. И я решил ещё больше обособить их от основного текста — не только кеглем и цветом, но и шрифтовым рисунком. При этом не стал оригинальничать и воспользовался Верданой, спроектированной Картером, как известно, в пару Джорджии.