о конца своих дней Сергей Чехонин не переставал экспериментировать с различными техниками и стилями. Диапазон его шрифтовых притязаний был необычайно широк: от византийского унциала до свежих находок ар-деко.

о конца своих дней Сергей Чехонин не переставал экспериментировать с различными техниками и стилями. Диапазон его шрифтовых притязаний был необычайно широк: от византийского унциала до свежих находок ар-деко.

Между тем для многих понятие «чехонинская графика», как правило, сводится только к его «агитационным» шрифтам и рисункам — настолько ярким, самобытным, новаторским было это явление, сполна отразившее романтическую патетику первых лет русской революции.

Надо сказать, что революционные события 1917 года даже правым крылом столичных художников были встречены неоднозначно, зачастую с откровенным сочувствием. В те дни многим казалось, что вместе со старым режимом уходит в прошлое и вся его косность, давая дорогу чему-то новому — безусловно лучшему. Впрочем, поддерживать революцию правые пока не желали или не торопились.

На фоне коллег-мирискусников Чехонин выглядел белой (или скорее уж красной) вороной, и на это имелись причины.

Неожиданно для многих он пошёл работать в Наркомпрос (где, кстати, сблизился с футуристами), да и в творчестве своём обнаружил парадоксальную гибкость. Точёная и хрупкая чехонинская графика внезапно пришла в движение, стала дробиться на части, расслаиваться, рваться. Словно не прежним взглядом «чистейшего чувственника прелести ампира», а каким-то новым, почти до футуризма оголённым зрением отмечал он вокруг, как «осыпается старый строй форм», «обнажается остов вещей и отношений», «освобождается чистая динамика жизни» (А. Эфрос).

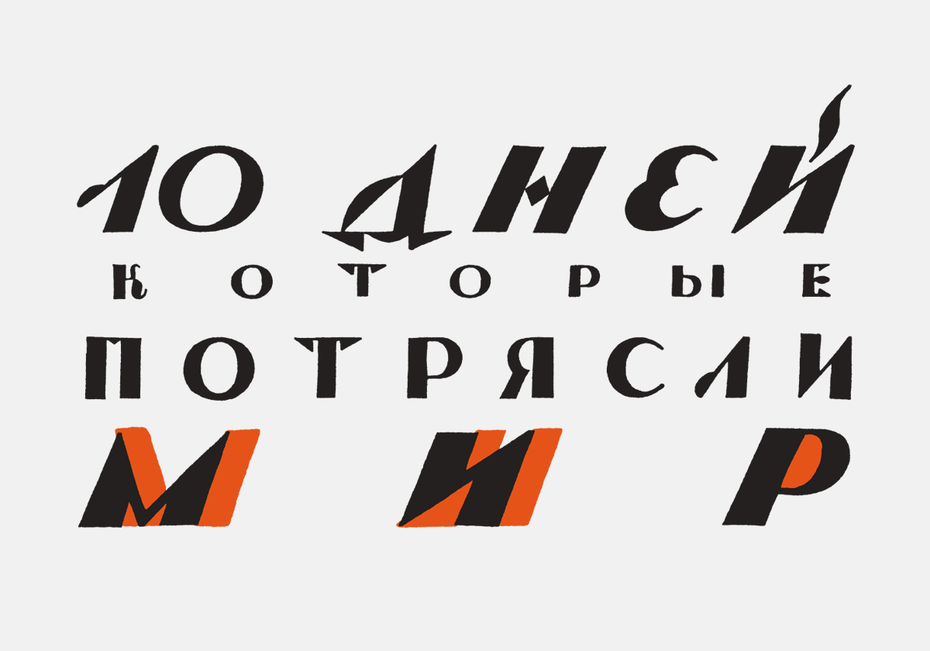

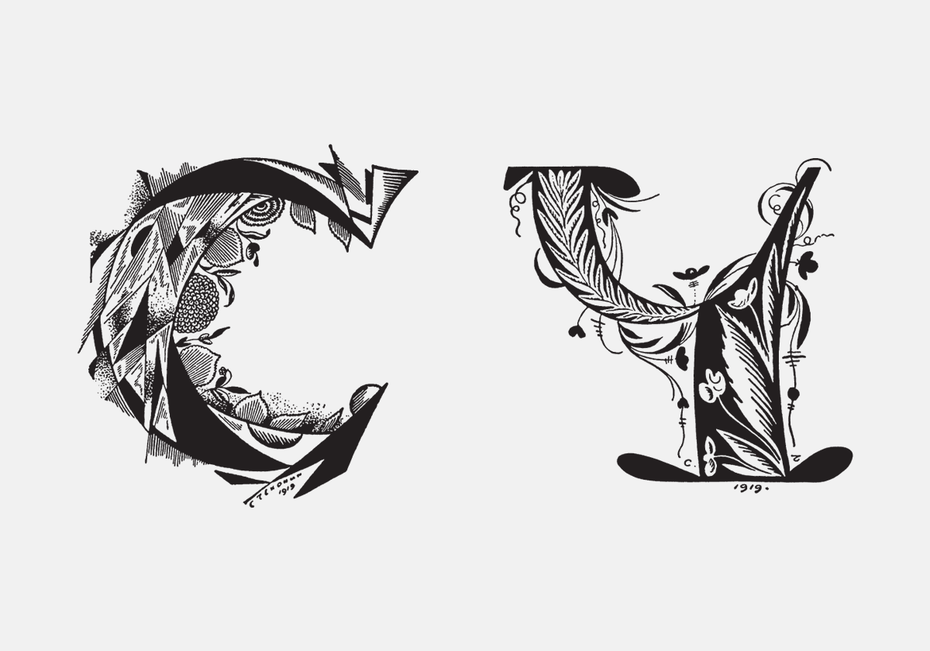

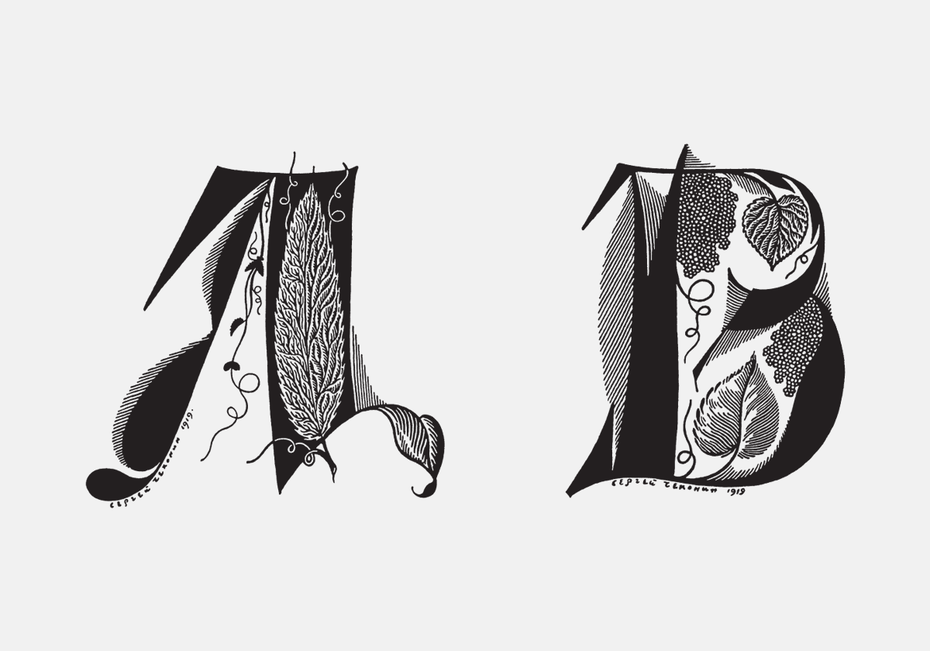

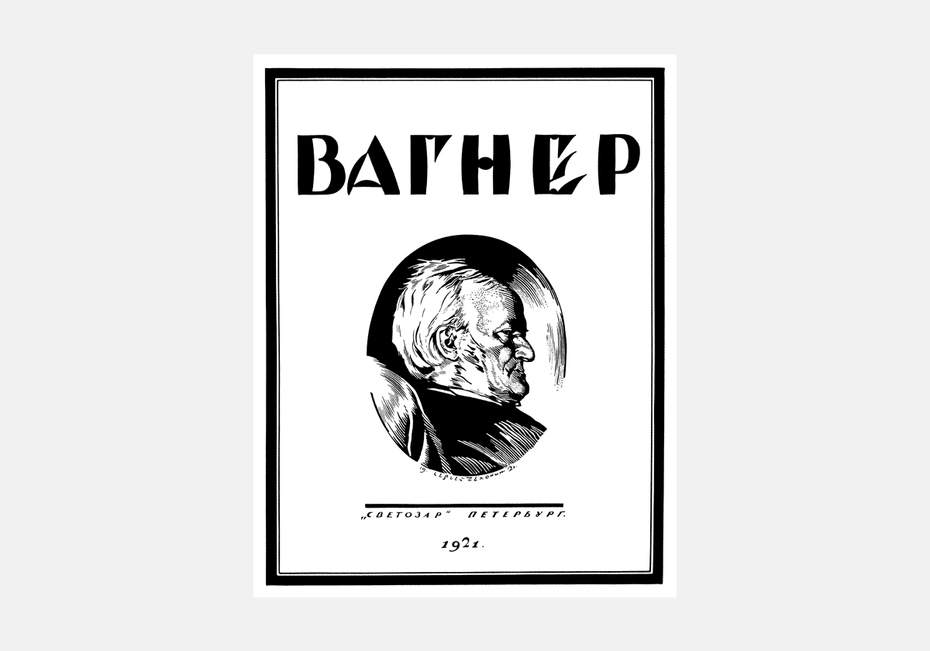

Пожалуй, наибольшей экспрессии эти перемены достигли в чехонинских шрифтах. Его буквы пригнулись и, ощетинясь острыми углами, побежали, точно в атаку. Орнамент покинул задворки инициалов и смело ворвался в конструкцию знаков. Буквы стало перекашивать, выворачивать, рвать по швам. Словно дичая, они прорастали вьюнком и лихой травой. Наконец, обретя неожиданную свободу, начали сами расти так, как им вздумается. Казалось, то, что давно просилось у Чехонина наружу, но до времени сдерживалось «традицией», «рамками приличия» и прочими условностями, стало теперь без помех выходить на бумагу, принимая самые невероятные, фантастические контуры.

Высвобожденная стихия чехонинского «шрифтотворчества» привела к какому-то новому, ранее не известному начертанию — динамичному, острому, с очень контрастным рисунком и живым узнаваемым ритмом. Используя в буквах характерные линзы и клинья, надломы и сдвиги, зазубрины и «пламенеющие» штрихи, художник легко достигал впечатления новизны и выразительности, граничащей с китчем. Такой шрифт сминал, комкал поверхность печатного листа подобно внезапно налетевшему ветру — неизменному символу всех революций и социальных потрясений.

Как известно, эпиграфом ленинской подпольной газеты «Искра» (1900–1903) служили слова поэта-декабриста Александра Одоевского «Из искры возгорится пламя!». С 1 мая 1918 года в Петрограде под патронажем Наркомпроса стал выходить еженедельник «Пламя». У нового издания также имелся эпиграф — та же строчка Одоевского, только в угоду текущему моменту поправленная наркомом Луначарским: «Из искры возгорелось пламя!». Логотип журнала, по всей видимости, изобразил Сергей Чехонин — оговорка здесь необходима, так как работа (редчайший случай!) оказалась неподписанной. Однако рука Чехонина узнаётся по особой остроте и чистоте исполнения, по оригинальной логике построения букв, по отдельным элементам букв, характерным только для него.

С. Чехонин (?), логотип журнала, 1918

Откуда взялись у Чехонина эти формы — неожиданные, парадоксальные и в то же время абсолютно неоспоримые в своей подлинности?

«Он выработал совершенно новый шрифт, непонятно из каких источников выведенный...» — написал Эраст Кузнецов. Действительно, в истории кириллицы (как, впрочем, и любой другой письменности) не найдётся ни одного образца, сколь-нибудь близкого чехонинским буквам. И всё же источники, хотя бы косвенные, вполне можно обозначить. Их перечень выглядит весьма эксцентрично: авангардное искусство начала XX века, ампир, русская декоративная традиция.

Из авангарда Чехонин заимствовал целый набор модных приёмов: его склонность к динамике, членению форм, геометрическим обобщениям. С ампиром связаны благородная чистота пропорций и крайнее, доведённое до особой степени заострённости совершенство очертаний. Казалось бы, классические принципы, в корне не совместимые с левыми взглядами на искусство, могут только препятствовать подобному соединению. Но в том-то и дело, что Чехонин ничуть не затрагивал основ авангарда.

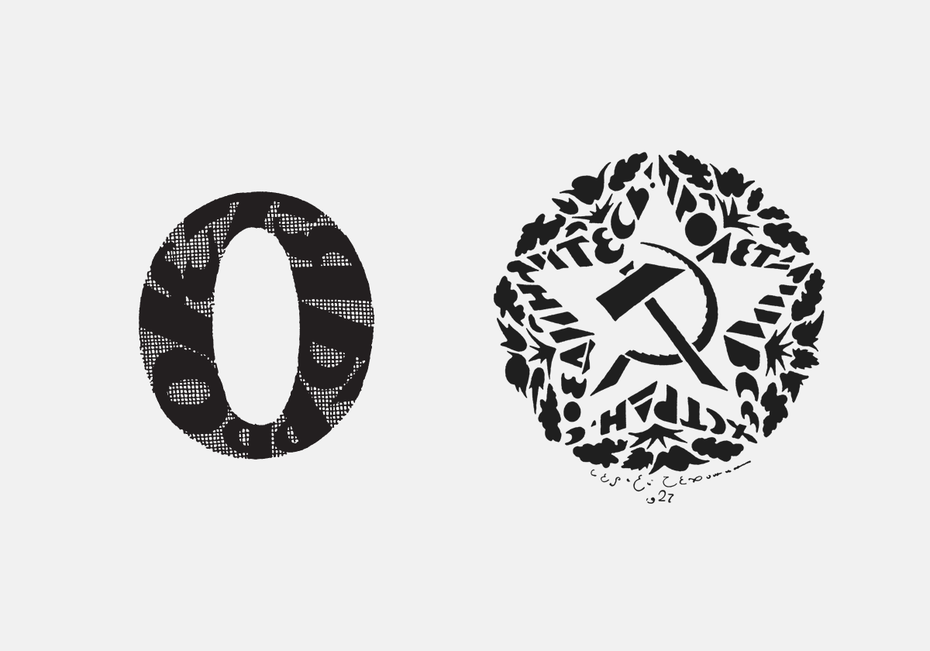

Самая футуристическая из чехонинских букв. Её разъятые формы невольно отсылают к иллюстрациям анатомического атласа. Впрочем, здесь уместнее говорить не об анатомии знака, а скорее о «внутреннем звучании» его форм: «...если посмотреть на неё (букву. — А. Д.) непривычными глазами и ярко увидеть её форму, то она обнаружит разные, прежде скрытые или забытые качества. Форма эта будет производить определённое внешнее впечатление, за которым последует и внутреннее переживание. И буква становится существом и обнаруживает свою внутреннюю сущность» (В. Кандинский. О сценической композиции. 1913). При этом тончайшая чехонинская декоративность является здесь не самоцелью, но способом уловить и зафиксировать в видимых формах невидимые глазу явления.

Инициал, 1920

По-прежнему оставаясь классицистом мирискуснического толка, он лишь тонко и изобретательно интерпретировал находки левых художников, извлекая при этом какую-то качественно новую сущность — некий «советский ампир», как восторженно окрестил этот симбиоз Абрам Эфрос. Наконец, третий источник, вольные ритмы народной орнаментики (то есть в нашем случае вообще нечто эфемерное, едва осязаемое, но, безусловно, присутствующее), добавлял в начертания букв тот бодрящий элемент стихийности, который и задавал общий настрой шрифту — декоративно-прихотливый, глубоко национальный, не лишённый, впрочем, какого-то «космополитического» шарма.

Последовательное расположение одноимённых букв в ряд поневоле предполагает некую эволюцию форм, линейное развитие и смену одного начертания другим. На деле всё обстояло сложнее. Развиваясь, чехонинские формы скорее накапливались, чем сменяли друг друга. Художник в равной мере использовал разные варианты, мог даже совместить их в одной надписи, добиваясь необходимой декоративной выразительности.

Варианты начертаний буквы Е сверху вниз: прямого, наклонного, прямого скорописного и наклонного скорописного

В своих шрифтовых новациях «классицист» Чехонин так далеко зашёл на территорию левых, что в какой-то момент оказался впереди самых завзятых авангардистов. Как это ни странно, но не супрематистам и не конструктивистам, а именно ему принадлежит изобретение так называемого сплошного шрифта — предельно геометризированного и монолитного, буквы которого составлены из треугольников, квадратов и кругов, а внутрибуквенные просветы либо вовсе отсутствуют, либо ничтожно малы.

Надо сказать, что и возник этот шрифт весьма характерно для Чехонина — без теоретизирования и громких манифестов (чем зачастую грешили в подобных случаях левые), а как-то обыденно, по ходу дела, разве что не случайно. В 1923 году по заказу Общества охраны старого Петербурга художник выполнил плакат, текст которого составил не из привычных букв русского алфавита, а, казалось, из знаков какой-то неведомой азбуки.

Новизна этих форм будоражила воображение: наверное, именно таким представлялся в те годы шрифт будущего — крайне лапидарным, механическим, броским. «Помогите сохранить памятники искусства и старины, говорящие нам о прошлом, без знания которого нельзя строить будущего». Несмотря на то что воззвание на плакате, по сути, утверждало преемственность истории и культуры, Чехонин выстроил свою работу на резком противопоставлении эстетики прошлого и будущего. Образы старины: статуи Летнего сада, сфинкс с набережной Невы, конная композиция возле Манежа — были тесно сопоставлены у него с авангардными буквами и оттого ещё больше контрастировали с ними. Даже техники для этих изображений и шрифта были выбраны абсолютно полярные: лёгкая тонировка в духе «Мира искусства» и жёсткий трафаретный приём.

Разумеется, будучи первой пробой, «футура» Чехонина не избежала в своём рисунке ряда странностей и шероховатостей. Тем не менее она открывала, безусловно, новый подход в конструировании букв — то, к чему авангардные художники едва только подступали, упорно налегая на геометрию. Так и не успев приложить собственных усилий, конструктивизм неожиданно обзавёлся одним из выразительнейших средств своей типографики. Приёмы, заявленные в чехонинском плакате, тут же вошли в моду и были растиражированы.

Столь же быстро распространялись и композиционные находки Чехонина. Живое своеволие в начертании его букв провоцировало не менее живое и своевольное построение надписей. Традиционная для «Мира искусства» горизонтальная строка весьма скоро обнаружила у него способность к наклону — как в одну сторону, так и в другую. Реже горизонталь уступала место вертикали — с расположением букв друг под другом по типу японского письма или надписей модерна.

Зато круговые и спиральные композиции вносили в книжную графику стремительность вихревого движения, совершенно нового для неё и необычного.

Собственно, именно этот эффект энергичного движения, возникавший в самом построении текстовой строки, и ценился прежде всего. Проявления его были самыми разнообразными, а направление не обязательно совпадало с плоскостью листа — иной раз слова надвигались прямо на читателя целыми каскадами своих букв и так же, каскадно, отступали назад. Даже вольно брошенная надпись, казалось бы, случайно рассыпанные по бумаге знаки меньше всего говорили у Чехонина о непринуждённой раскованности. Их хаотичный рисунок, подобно броуновскому движению, скорее фиксировал невидимые глазу процессы — напряжённое, ни на минуту не прерывающееся внутреннее брожение, настолько активное, что оно с лёгкостью разбивало заголовок в мелкие дребезги.

Случалось, чехонинские буквы уплотнялись донельзя, так что начинали наползать и громоздиться друг на друга, или, напротив, короткое слово внезапно разлеталось по всей ширине листа. Его строки выгибались, топорщились, пульсировали, наслаивались одна на другую...

«Некоторые из таких построений недотягивали до футуризма разве что только из-за шрифта,— писал Владимир Кричевский. — Его благородное происхождение заставляло многих, включая всё же и изобретателя, придерживаться традиционной титульной композиционной схемы. В такой композиции — вот парадокс! — чехонинский шрифт кажется слишком сильным средством для достижения более чем скромных целей».

В январе 1918 года Сергей Чехонин вошёл в состав Петербургской коллегии по делам искусств и художественной промышленности при отделе Изо Народного комиссариата просвещения. Его члены почти сплошь проповедовали крайне левые взгляды на творчество. Достаточно назвать художников Давида Штеренберга (председателя коллегии и заведующего отделом), Натана Альтмана, Владимира Баранова-Россине, Иосифа Школьника, поэта Владимира Маяковского, критиков Николая Пунина и Осипа Брика.

Владимир Кричевский:

«Чехонинский стиль не назовёшь иначе, чем по имени художника. Но не был ли СЧ стихийным русским предвосхитителем ар-деко?»

Кузнецов Э. Превращения Сергея Чехонина: Зигзаги русского эстетизма. 1998.

Вот странная, но неизбежная метаморфоза! В годы расцвета «Мира искусства» чехонинским шрифтам явно недоставало аристократичности. Теперь, в соседстве с работами футуристов и супрематистов, его буквы выглядели даже излишне благородными.

Впервые идею сплошных букв-пятен — как более удобочитаемого (!) письма — предложил в 1894 году русский инженер Ободовский. Однако его эксцентричные опыты со шрифтом не имели ничего общего с позднейшим новшеством Чехонина, как, впрочем, не обладали они и никакой эстетической и практической ценностью.

См. об этом: Кисин Б. М. Графическое оформление книги, 1946.

Футура (Futura, что в переводе с латинского означает будущее) — наборный шрифт немецкого дизайнера Пауля Реннера, рисунок которого основан на простых геометрических формах. Изначально проектировался как шрифт новой, индустриальной эпохи, гарнитура будущего, отчего и получил своё название. Первые эскизы реннеровской Футуры появились в 1924 году.

Более того, при гигантской разрядке в буквах Чехонин нередко сближал строки так, что они едва не садились друг на друга. Межбуквенное расстояние значительно превышало межстрочное, и этот контраст придавал надписи дополнительную пикантность. Почти полвека спустя этот приём будет открыт заново в Швейцарии и вновь станет модным у типографов «новой волны».

Кричевский В. Г. Обложка: графическое лицо эпохи революционного натиска. 1917–1937. М., 2002.

Владимир Кричевский:

«И сам выражал скомканность. У меня почему-то сложилась устойчивая ассоциация чехонинского шрифта с бликующими складками чекистской кожанки».

«Два шрифта одной революции» — книга-эксперимент. Её идея была предложена моим соавтором, Владимиром Кричевским, — идея не только рассказать о двух ярких шрифтовых явлениях 1920-х годов, но и, в силу их внутреннего антагонизма, столкнуть оба рассказа, что называется, лбами. Как это было осуществлено, пусть читатель книги откроет для себя сам.

Мой раздел вырос из серии очерков о шрифтовой графике Сергея Чехонина, опубликованных в журнале «Проектор» четыре года назад. В сравнении с журнальным вариантом книжный текст увеличился втрое, а число иллюстраций — примерно в шесть раз. Но дело здесь, конечно, не в погоне за количеством — страниц, картинок, а в попытке более полно, с разных, порой неожиданных сторон представить напрасно забытое нами явление.

Я не могу похвалиться исчерпывающим анализом чехонинской манеры рисования букв. Она парадоксальна, самобытна, сложна, и, думаю, появится ещё не одно исследование на эту тему. Моей же задачей было хотя бы зафиксировать, обозначить границы чехонинского феномена. Если удалось это сделать — уже хорошо.