Книги и книги

За три года вынужденного перерыва в моём общении с уважаемыми читателями основной и постоянный предмет нашего разговора несколько изменился. То есть, конечно, сама книга, «произведение печати в виде переплетённых листов бумаги с каким-либо текстом», осталась собой, но изменилось её место в контексте её существования.

А может быть, изменился сам этот контекст? А может быть, изменилось наше собственное место в этом контексте?

Электронная книга Kindle Voyage. Изображение: Amazon.com

С одной стороны, должен был пройти — и прошёл — шок от самой идеи появления чего-то, способного заменить книгу, чуть ли не самый привычный и естественный в наших руках предмет. С другой стороны, прошла и эйфория от возможности носить в одном кармане всю мировую литературу, хоть художественную, хоть деловую (это уточнение в дальнейшем может оказаться весьма важным).

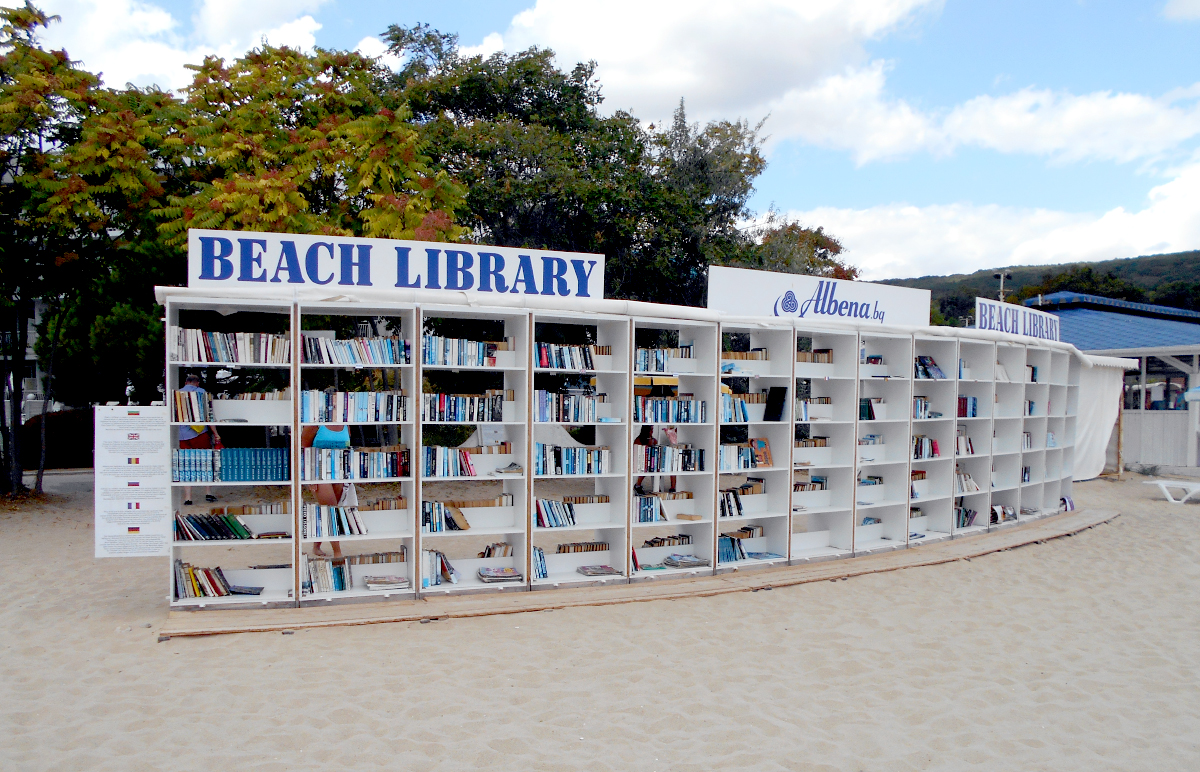

И вот теперь, когда утихли рыдания тех и восторженные крики этих, стало ясно, что вместо простой, уже не раз случавшейся в истории человечества замены старого «носителя информации» на новый произошло что-то совсем другое. Прежде всего, «бумажная» книга сохранилась даже в тех областях, где, казалось бы, должна была исчезнуть прежде всего. Ну что может быть разумнее, чем взять с собой в отпуск вместо нескольких бумажных книг одну электронную?

Надпись на шести языках гласит примерно следующее: «Если вы не дочитали книгу, которую взяли здесь, то можете забрать её с собой, а если оставите здесь ту, которую привезли с собой и не хотите везти обратно, то большое вам спасибо».

Но и электронные книги — присмотритесь-ка, что читают ваши соседи в вагоне метро, — используются в основном для чтения художественной литературы. «Деловую» же информацию современный читатель предпочитает либо получать по старинке, либо извлекать прямо из Сети, поскольку тем временем, и уже без всякого шума, с развитием мобильного интернета начал входить в привычку совсем новый способ получения сведений: без каких бы то ни было книг — хоть бумажных, хоть электронных, — прямым, непосредственным обращением к Мировому Разуму.

Таким образом, вместо простой замены устаревшей технологии на новейшую человечество получило свободу выбора — что всегда приятно просто по определению — и стало активно ей пользоваться, что ещё приятнее. Но принципы, по которым делается этот выбор, неясны даже самим читателям. Между тем сформулировать эти принципы именно сейчас было бы очень полезно: это дало бы возможность, с одной стороны, заново и на новом уровне осознать те качества «бумажной», а точнее, материальной книги, которые позволяют ей оставаться практически неизменной в течение уже тысячелетий, а с другой — подсказать книге электронной, в какую сторону ей двигаться, чтобы стать действительно новой формой книги, а не приспособлением для чтения текста.

Как ни странно, кое-какие из этих качеств были названы ещё до возникновения и электронных книг, и персональных компьютеров. В 1971 году отечественный исследователь книги В.Н. Ляхов, принципиально и последовательно отстаивавший точку зрения на книгу как на систему, а не комплекс отдельных элементов, писал: «Чем большее число органов восприятия включается в работу, тем меньшее число элементов-раздражителей фиксируется нашим сознанием, тем более целостный образ оно отражает».

В самом деле, при чтении материальной книги в работу не включается разве что вкус. В создании целостного образа участвуют и формат и толщина книжного тома, воспринимаемые одновременно и зрением, и осязанием, и шелест тонких страниц или поскрипывание мелованной бумаги, и фактура переплёта, тепло старой кожи, шероховатость ткани или равнодушный холодок гладкого целлофана, и правы оказываются даже многократно осмеянные любители «книжного запаха» — старой бумаги или свеженькой типографской краски.

Очевидно, что именно этот цельный образ, образ произведения, а не одного только текста, «последовательности знаков», и воспринимается читателем, и именно этот образ даёт представление о том, как этот текст воспринять, в какой контекст поместить. И в подтверждение этого тезиса появляются уже исследования, авторы которых с некоторым недоумением констатируют, что хотя текст электронной книги — которая, заметим, всегда одинаково выглядит, одинаково весит и ничем не пахнет — может читаться с той же скоростью и иногда даже с большим комфортом, чем текст книги бумажной, но вот содержание этого текста, будь то роман или учебник математики, усваивается и запоминается значительно хуже.

Конечно, имитацией качеств, несвойственных электронной книге, этой проблемы не решить: любые встроенные шуршалки и даже нюхалки будут лишь напоминать об органичности книги материальной. Но ведь и у электронной книги, в свою очередь, есть свои средства — звук, движение, — которые если сейчас и используются, то разве что в декоративных, а не в функциональных целях. Вряд ли читателя обрадует даже самая прекрасная музыка, сопровождающая чтение романа, или буквы, шевелящиеся и разбегающиеся в самых драматических моментах повествования. Но вот, например, биография музыканта с возможностью прослушать отрывки (а почему, собственно, только отрывки?) из его произведений уже имела бы смысл. «Бумажная» книга о кинематографе способна представить лишь отдельные кадры, закономерно воспринимаемые читателем как фотографии, то есть произведения совсем другого искусства; электронная же может прямо показывать кино — хоть отдельными эпизодами, хоть целиком.

Электронная книга Ф. Трюффо «Трюффо/Хичкок». Дипломный проект Ольги Пиголицыной в Московском университете печати, 2016 год. Руководитель Егор Тулин, кафедра ХТОПП.

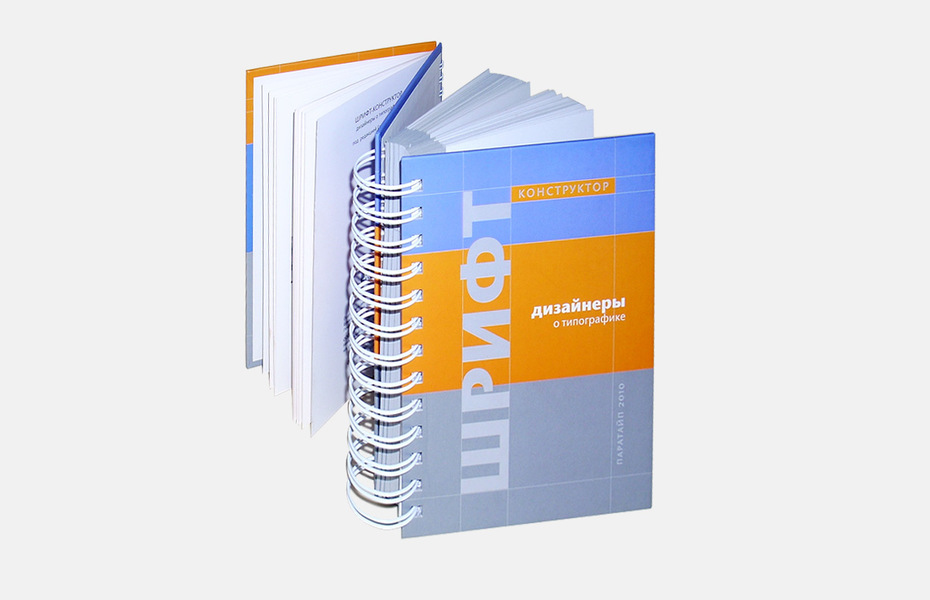

Но ещё важнее те качества электронной книги, которые, собственно, и привели к её возникновению: способность собирать в ничтожный объём большие блоки информации и мгновенно их разворачивать. Там, где в материальной книге информация просто не помещается (вот здесь стоит вспомнить, что книги бывают не только художественные, но и деловые, о чём было специально упомянуто в начале разговора), читателю приходится путаться в нескольких видах сносок, а книжному дизайнеру — прибегать к трюкам вроде выкидных листов или двойных блоков; иногда это выглядит замечательно, но пользоваться этим бывает не слишком удобно.

Шрифт-конструктор. Дизайнеры

о типографике. М.: ПараТайп, 2010. Дизайн Г. Багдасарян.

Шрифты «ПараТайп».

Для электронной же книги эти проблемы и проблемами-то не являются: раз — и ссылка, два — и картинка.

Словарное приложение «Глазарий языка». Проект Санкт-Петербургского государственного университета и Мастерской. Разработка мобильного приложения — Astroshoсk.

Итак, очевидно, что пока мы находимся — или непосредственно участвуем — только в самом начале этого эпизода истории книги. Что если новая книга не будет пытаться заменить собой старую простым вытеснением, подражая ей такой, какая она есть, со всеми её тысячелетними достоинствами, но и со всеми недостатками, а станет развивать собственные достоинства, а книга прежняя, в свою очередь, осознает собственные преимущества и начнёт развивать именно их — то тогда у читателя появится настоящая, не одними эмоциями обоснованная свобода выбора.

Возможно, уже совсем скоро.

Ожегов С. Словарь русского языка. — М., 1973.

Ляхов В. Очерки теории искусства книги. — М.: Книга, 1971. C. 82.