овый этап решительного и быстрого обновления художественного лица издаваемых в стране книг наступил в середине пятидесятых годов, он стал возможным в результате более общих изменений в культурной и художественной политике после смерти диктатора, в атмосфере относительно более либеральной культурной политики оттепели.

овый этап решительного и быстрого обновления художественного лица издаваемых в стране книг наступил в середине пятидесятых годов, он стал возможным в результате более общих изменений в культурной и художественной политике после смерти диктатора, в атмосфере относительно более либеральной культурной политики оттепели.

Тяготение к замкнутой, тяжеловесной парадности классически-симметричных композиций отступало под напором более подвижных и лёгких форм, привлекавших теперь прежде всего молодых художников книги. Сама конструкция книги упрощалась и облегчалась. Искусственные фактуры тисненого ледерина вытеснялись естественными поверхностями, а порой и природным цветом переплётных тканей — дань заявлявшей свои права «правде материала». Тяжёлый переплёт нередко сменялся, даже на объёмистых книгах, бумажной обложкой, которую часто одевали в нарядную суперобложку, что раньше вообще не было принято. Еще один вариант — обложка с клапанами: их сгиб несколько укрепляет конструкцию, к тому же на них можно было поместить аннотацию, портретик автора.

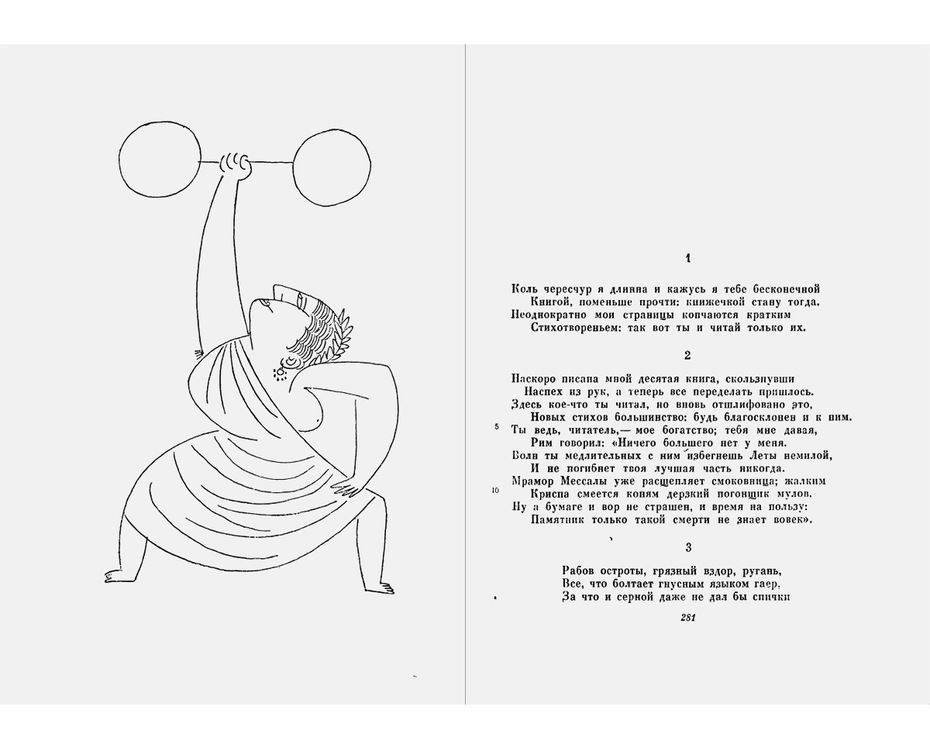

Решительно изменились характер, техника, ритмы книжного рисунка. Фотографически объективную, пространственную и слитную чёрную акварель вытесняло энергичное рисование пером или кистью, несущее большей частью определённый и острый авторский почерк, имеющий прямое отношение к стилистике, интонации и к ритму текста, а не только к обстановке и обстоятельствам повествования. Такой рисунок уверенно и плотно ложился на печатную страницу, а не был окошком в ней в иную, закнижную действительность. Не разрывая текст, иллюстрация стремилась заполнять его естественные паузы, становясь фронтисписом и шмуцтитулом, заставкой и концовкой главы. Поэтому книга выглядела гораздо цельнее и в то же время структурнее.

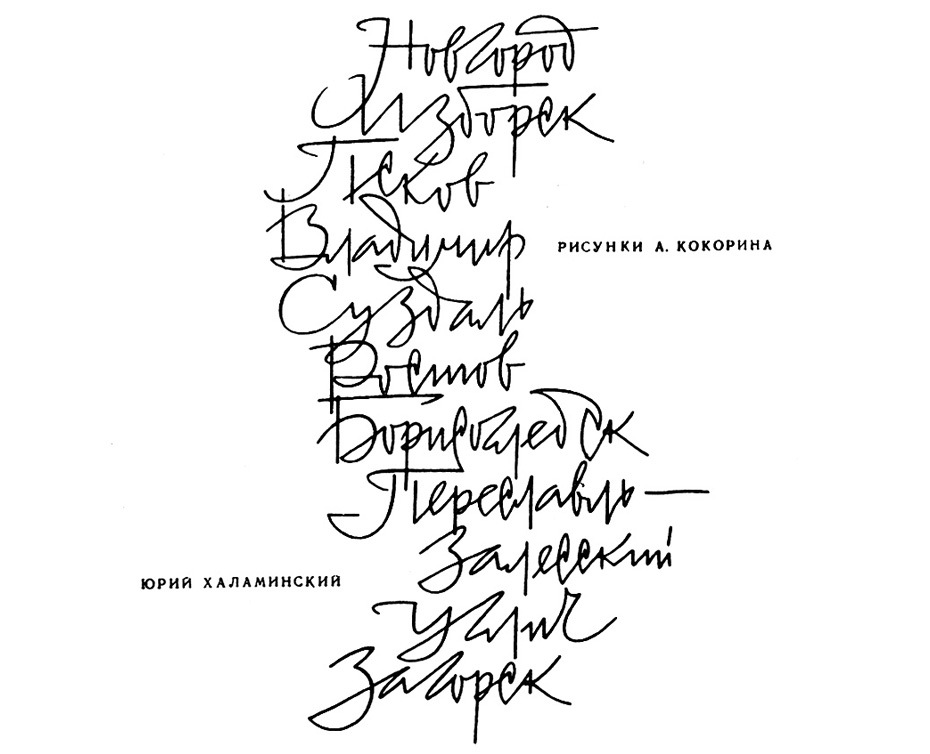

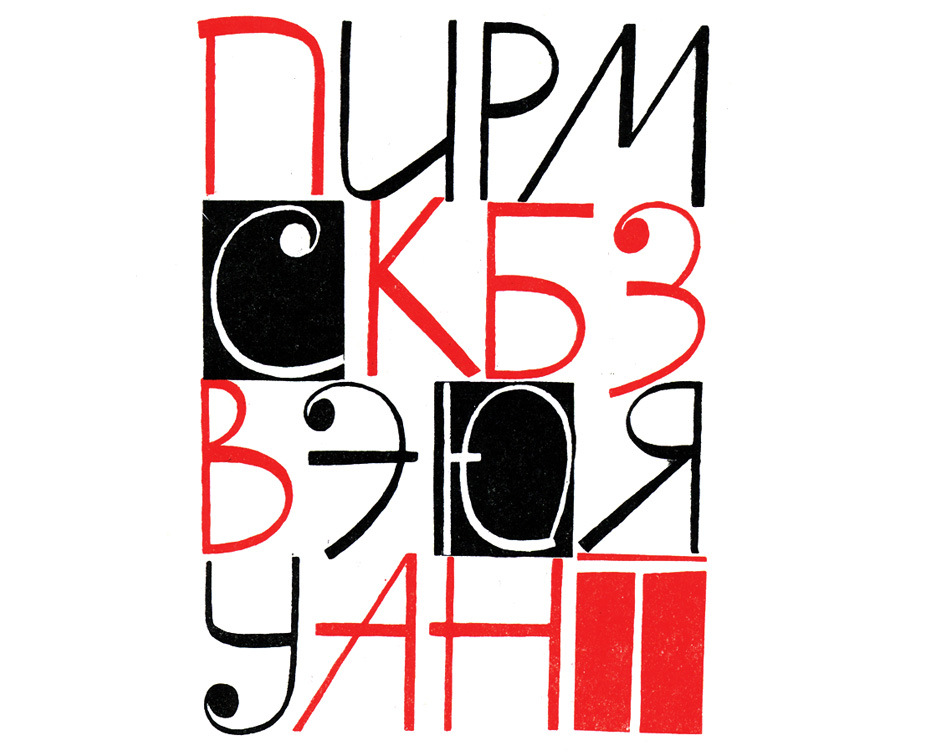

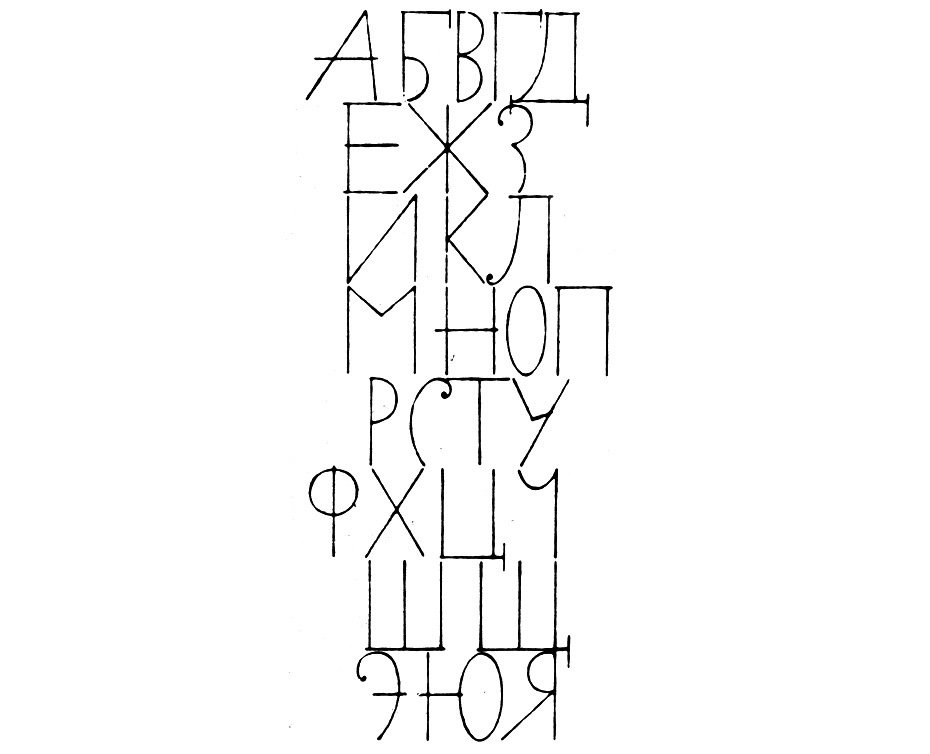

Энергия свободного почерка объединяла изобразительную графику с новациями в титульном шрифте. Молодые художники увлёченно исследовали пределы его возможных трансформаций. Шрифт на обложке и титуле писался той же рукой и тем же пером, в том же темпе, в котором делались подвижные иллюстрации. Он не гармонировал с текстовым набором, а был резко контрастен ему. Естественно, что и шрифтовые композиции нового стиля неохотно укладывались в привычно симметричные статичные схемы. Они тоже тяготели к контрасту и динамичности, к асимметрии и сдвигам графических форм. Свободнее находились масштабы и расположение надписей в поле листа. Строка могла пройти вкось или вертикально пересечься с горизонтальной строкой на какой-нибудь общей букве.

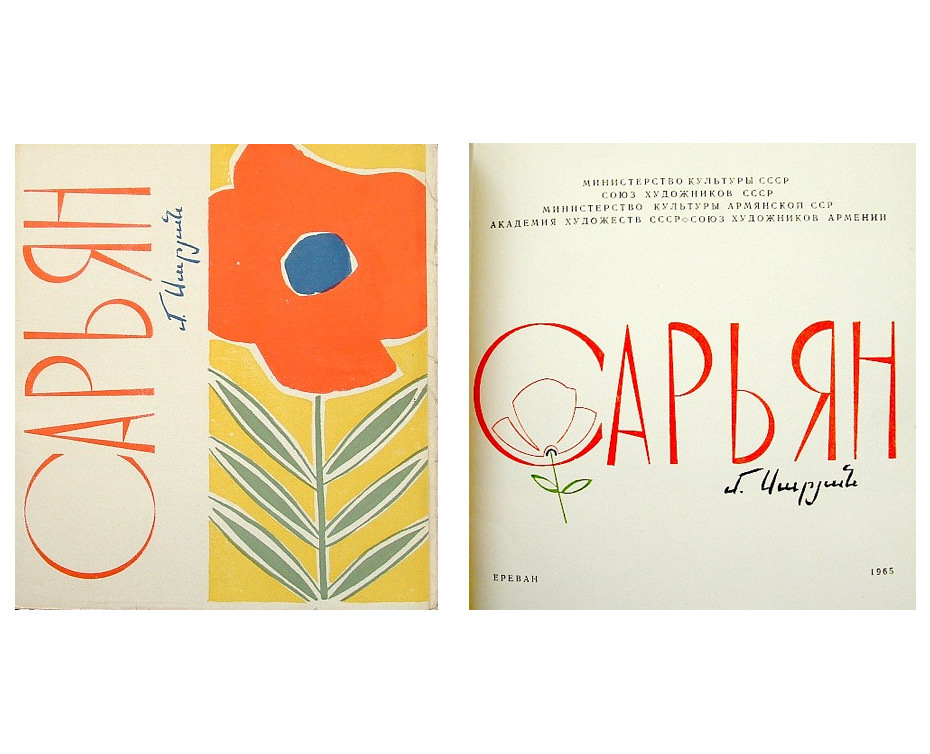

Пожалуй, наиболее последовательно и остроумно испытывал различные способы модернизации рисованных шрифтов Борис Маркевич, варьируя не только начертания и пропорции, но и саму конструкцию знаков и способы сочленения штрихов в них. А следом за младшими немолодой и очень опытный мастер книжного искусства Сергей Пожарский тоже начал увлёченно и изобретательно экспериментировать с начертаниями титульных шрифтов. Именно они положили начало его позднему стилю, раскованному и подвижному, очень декоративному. Его шрифтовой почерк при всём своём разнообразии характерен и легко узнаваем. Его курсивы отличаются своевольным бегом линии, её острыми переломами, упруго-стремительными поворотами, крутыми петлями и сочными нажимами. Они беспокойно-подвижны и очень ритмичны.

В поисках непривычной, незаезженной, но притом глубоко укоренённой в истории славянского письма графической основы он нарисовал новый шрифт, исходивший из беглого почерка только что открытых тогда новгородских берестяных грамот, и пользовался им очень свободно, не связывая его лишь с древнерусскими темами.

Пусть менее резко, обновлявшийся дух времени оказал влияние и на других опытных мастеров. Одним из них был Соломон Телингатер. В эти годы он также внёс заметный вклад в обогащение и освежение искусства рисованного шрифта. Среди других особенно характерен курсивный алфавит 1960 года, нарядный и очень смелый по начертаниям, парадоксально сочетающий отточенную каллиграфическую динамичность с нарочито рваными контурами штрихов.

Эскиз шрифта «Акцидентная гарнитура Телингатера». Рисованная композиция. 1958.

Ещё одно характерное новшество сближало капитальную работу Телингатера с творчеством младших мастеров, активно возрождавших единство своей профессии: они, как правило, неразрывно соединяли иллюстрирование текста с формированием книги как целостного художественного организма. Книгу Г. Успенского «Нравы Растеряевой улицы» (М.: Художественная литература, 1964) Телингатер впервые построил на выполненных его же рукой и прочно впаянных в книжную структуру остросатирических иллюстрациях. А впрочем, это всё равно издание еще старого типа, «подарочное», чересчур, пожалуй, нарядное и роскошное для скромной и горькой прозы Г. Успенского.

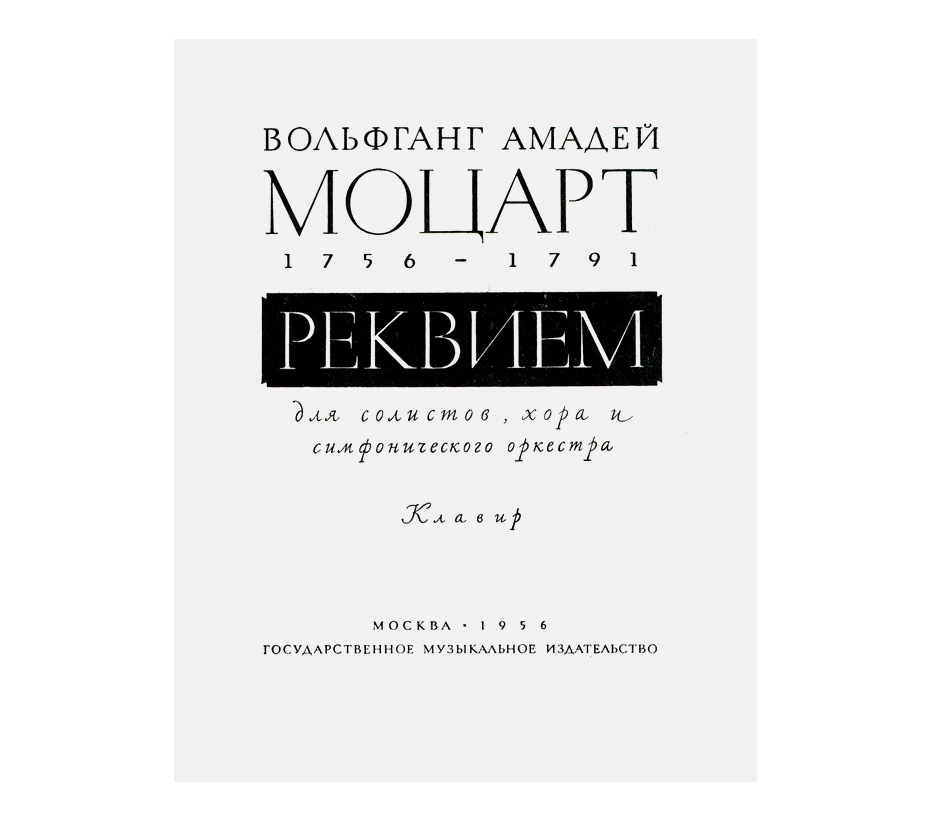

Весьма относительная творческая свобода «оттепельного» времени позволила всё же многим издательствам искать для своих книг собственный художественный язык (выражаясь более современно, «фирменный стиль»). В Музгизе, например, он был изящно-классичен, строился на несколько облегчённой, стройной, хотя иногда и приукрашенной росчерками антикве и лёгком, но точном рисунке. Здесь оформление книг и нотных изданий охотно заказывали строгим неоклассикам — Вадиму Лазурскому, Ираиде Фоминой, Евгению Ганнушкину.

В Географгизе преобладала раскованная, беглая манера рисования и письма, скелетные, тонким, без пластики, штрихом написанные буквы, асимметрия, лаконичные, скупыми мазками туши набросанные, но живые кистевые рисунки. Так видел Марк Клячко путевые записки больших западных писателей — «Зелёные холмы Африки» Э. Хемингуэя (М., 1959), «Путешествие без карты» Г. Грина (М., 1961). Мрачноватый экспрессионизм предпочитало Издательство иностранной литературы: насыщенные чернотой, рваные и нервные рисунки крупной кистью и ею же, без всяких претензий на красоту — быстрые строки заглавий. Так выглядят первые у нас издания Г. Бёлля в обложках Георгия Щетинина: «И не сказал ни единого слова» (М., 1957), «Хлеб ранних лет» (М., 1958), «Бильярд в половине десятого» (М., 1961).

Генрих Бёлль. Бильярд в половине десятого. Обложка. Художник Георгий Щетинин. 1961.

Особое место в этом ряду занимало издательство «Знание», выпускавшее научно-популярную литературу, а также научную фантастику, пользовавшуюся широчайшей популярностью. На неё был настоящий голод, ещё далеко не утолённый после глухих для этого жанра сталинских лет. Главным художником его с сентября 1959-го и до 1962 года был Юрий Соболев, принёсший с собой осознанную художественную программу и сплотивший вокруг скромного издательства молодых художников, способных её осуществлять. Наряду с Э. Неизвестным и Ю. Соостером среди них были ещё учившиеся в Полиграфическом институте В. Янкилевский, В. Пивоваров, Н. Попов, Б. Лавров.

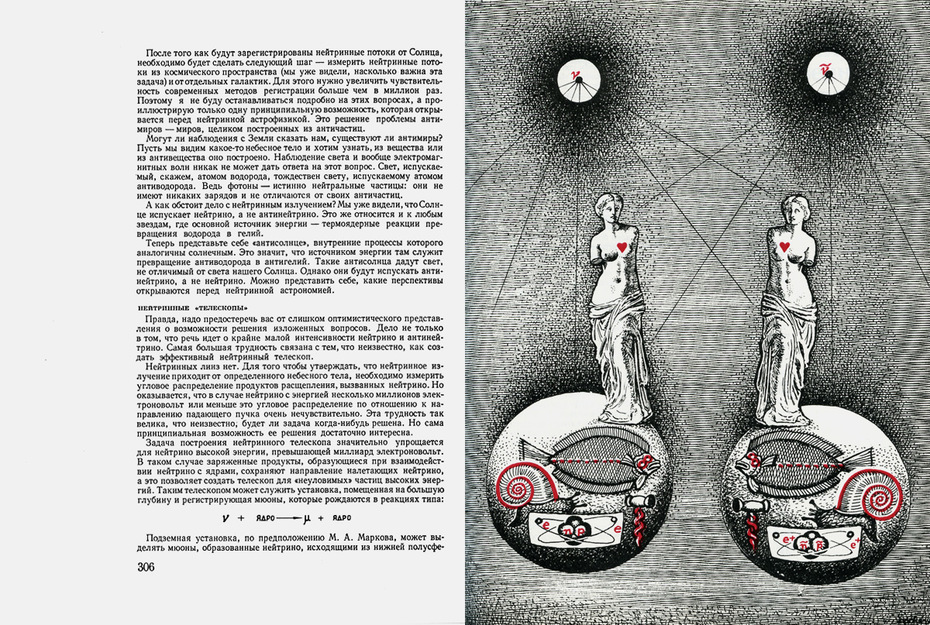

Через несколько лет, уже подводя некоторые итоги, Соболев писал, что задача современного иллюстратора научно-популярной книги — «превратить невидимое в видимое, раскрыть внутреннюю структуру совершенно необычного. <...> Чтобы войти в круг современных научных представлений, чтобы понять непривычное, на первый взгляд опровергающее наш опыт явление релятивистского мира, необходимо и систему сопоставлений вводить иную, вывести читателя из круга привычных ассоциаций, предложить ему иное зрительное впечатление, самим духом своим готовящее его к восприятию бесконечно валентной логики сегодняшней науки».

Решительные выходы современных наук за грани обыденных представлений о явлениях окружающей нас реальности, не доступных ни прямому наглядному изображению, ни объяснению на языке традиционной логики, оправдывали, таким образом, приемы остраняющего, преимущественно метафорического иллюстрирования. И это открывало возможность использовать в популярном изложении научных открытий сюрреалистическую технику выведения зрителя в миры, этой логике вообще не подчиненные.

Юрий Герчук о художниках издательства «Знание». Интервью — Миша Белецкий, Нью-Йорк. 2011 год.

Между тем сюрреализм притягивал, конечно, молодых художников не только возможностями «прикладного» использования его языка для объяснения труднодоступных ученых истин, но и своей мощной эмоциональной активностью. Он открывал возможность воплощать на холсте или бумаге тревожные метафизические настроения, порождаемые недоступными рациональному анализу впечатлениями и переживаниями. И эти его качества, несомненно, окрашивали работы молодых художников «Знания». Активным проводником такого направления был очень авторитетный в соболевском кругу эстонец Юло Соостер, воспитанник иной, более склонной к метафизике школы, осевший в Москве после освобождения из лагеря. Притом для официальной советской эстетики сюрреализм оставался одним из безусловно враждебных проявлений «буржуазного модернизма» — «зловещим символом глумления над человеком».

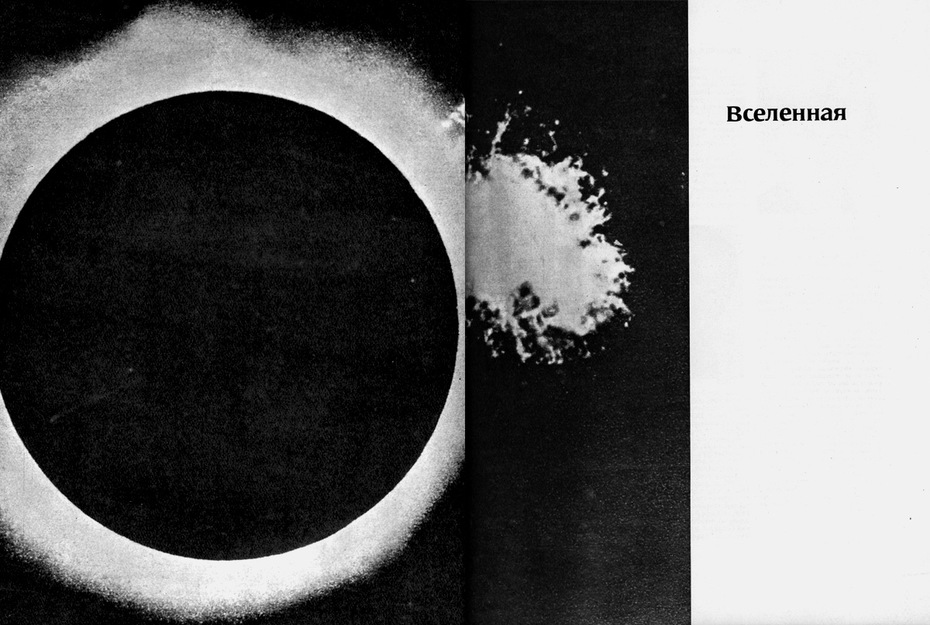

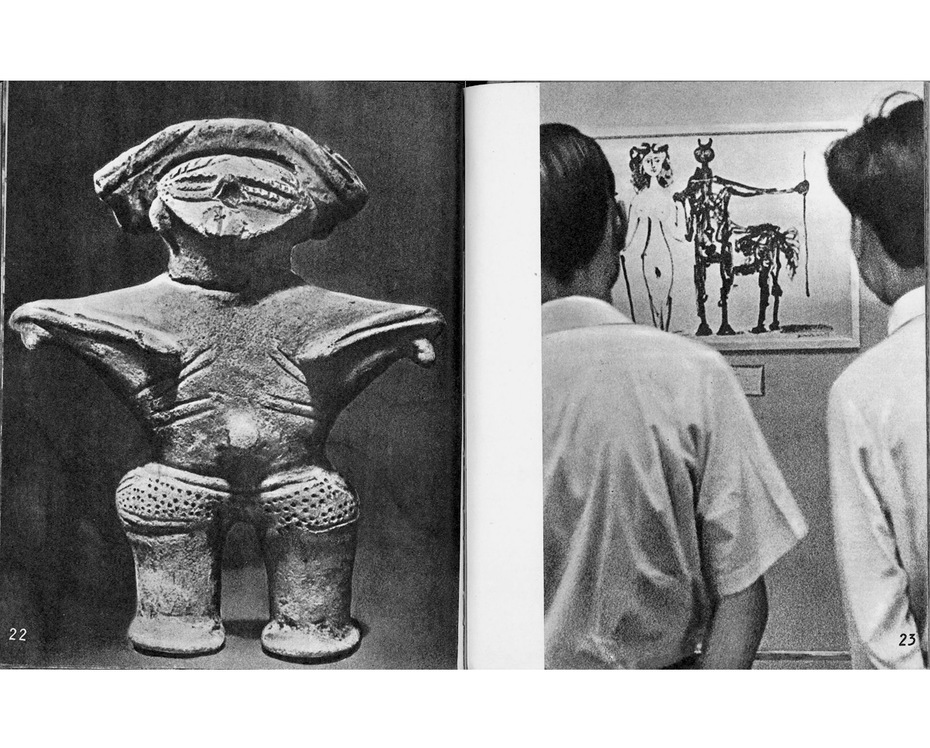

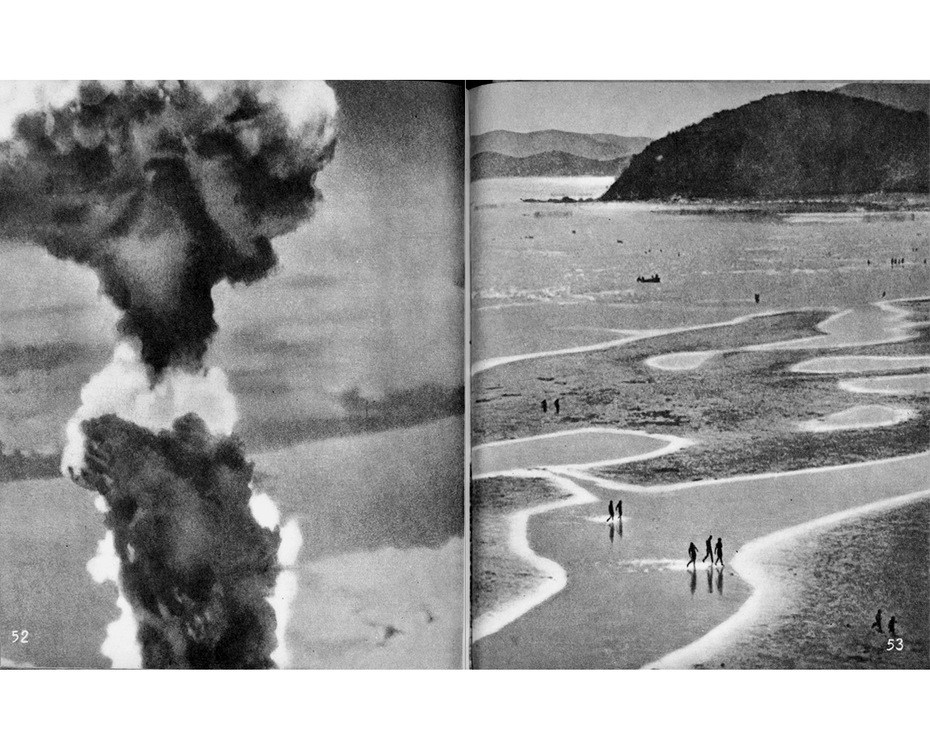

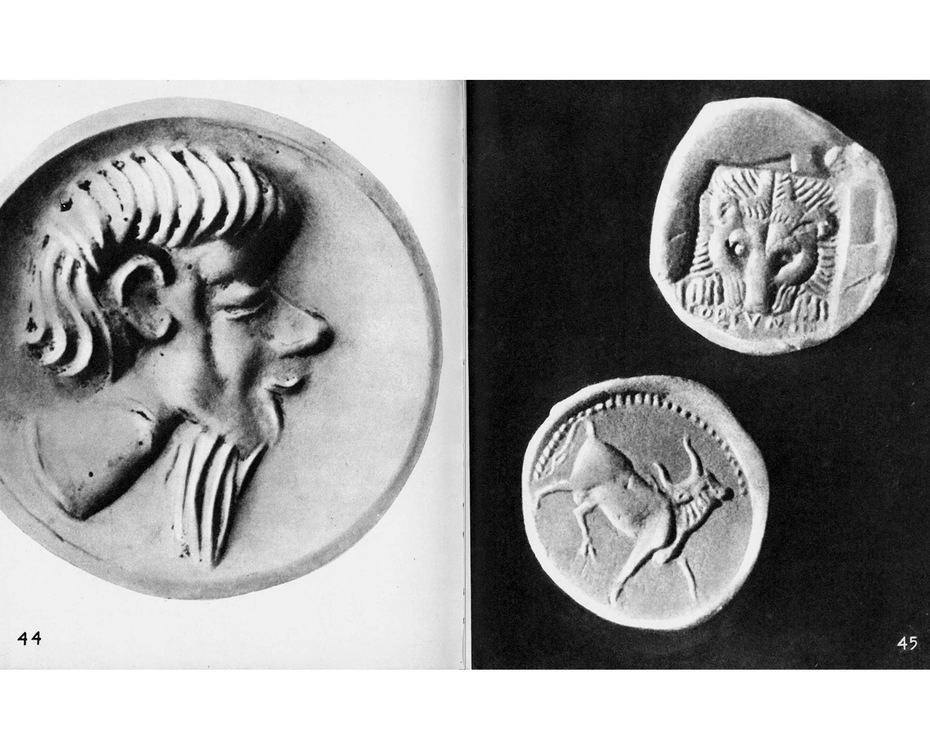

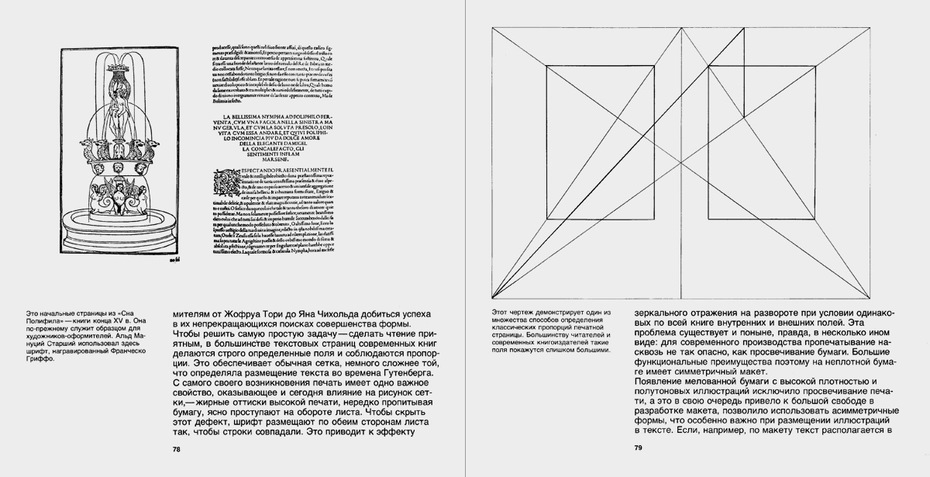

Убедительным итогом коллективной работы организованных вокруг издательства художников стали первые два тома фундаментального сборника «Наука и человечество» (М., 1962 и 1963). В отличие от рядовых изданий «Знания», выходивших большими тиражами, но всегда очень скромных, печатавшихся на плохой бумаге и в тонких обложках, ежегодник был решён достаточно щедро. Но главное — и дизайнерское решение обоих томов, и их сложно построенный иллюстрационный ряд были отчётливо подчинены ясной художественной идее, создавали определённый и небанальный образ современной науки.

Макеты томов, подбор и монтаж многочисленных иллюстраций были выполнены их художественным редактором, Соболевым, вместе с художником Александром Добрицыным. А кроме них, в иллюстрировании издания принимали участие все молодые художники из «команды» Соболева, предпочитавшего коллективные методы работы. За собой он оставлял прежде всего направляющую роль художественного руководителя, подобного режиссёру фильма или спектакля.

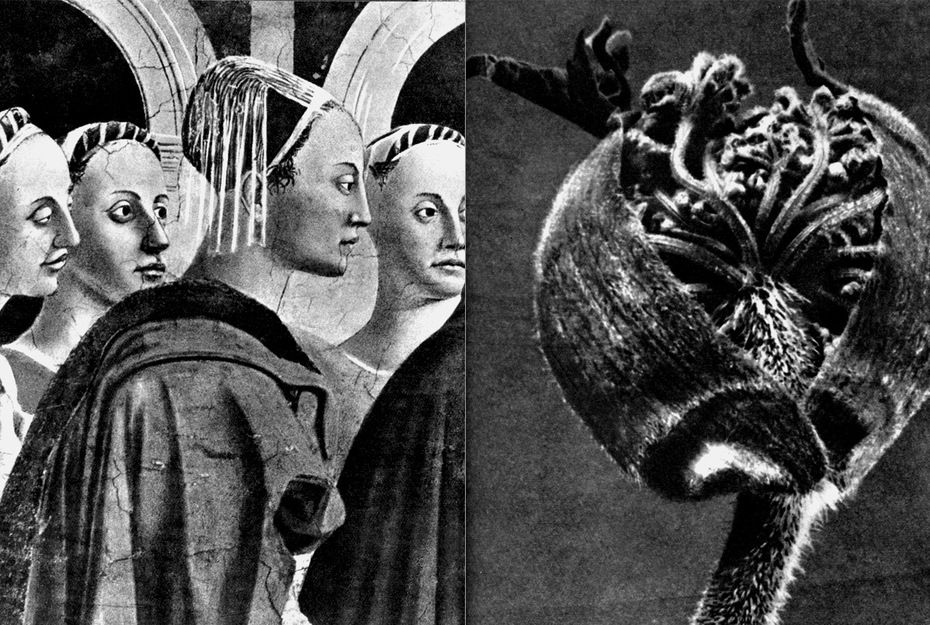

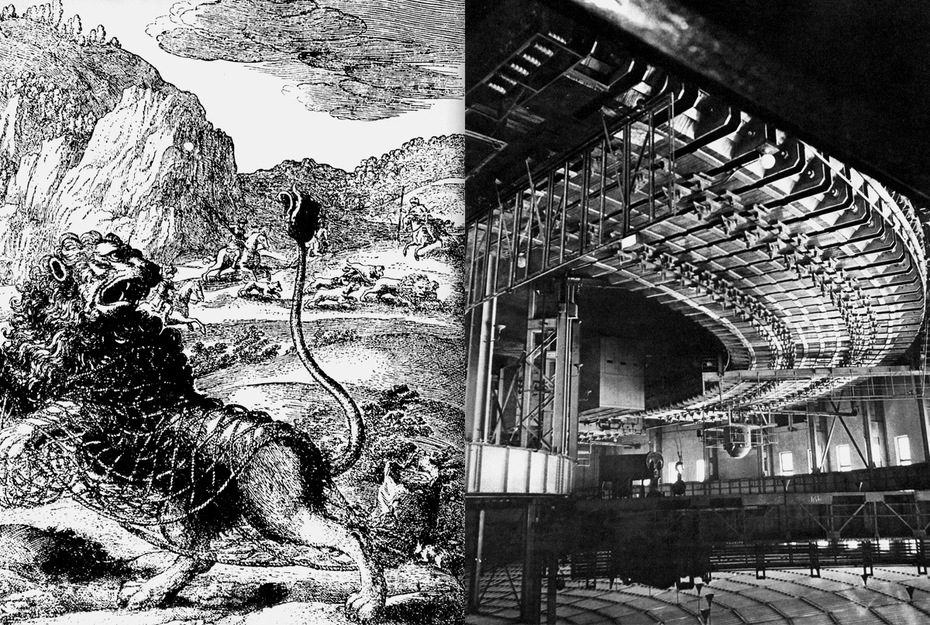

Только немногие картинки служили в ежегодниках прямыми пояснениями к текстам. Важнее и обильнее были другие, лишь косвенно связанные с конкретным содержанием той или иной учёной статьи. Выразительные фрагменты старинных гравюр или живописи, встречаясь на разворотах друг с другом, или же — с современными фотографиями, но не фактографическими, а художественными, то есть насыщенно-образными, порождали на стыках неожиданные новые смыслы. Именно такого рода метафорические образы Соболев считал наиболее плодотворными, способными раскрывать читателю популярного текста сложный смысл научно-философских понятий: «Используя сложно-ассоциативную связь, художник сопоставляет и сравнивает „предметы далековатые“, отчего „рождается поэтическое“ (Ломоносов)».

Большое место, занимаемое в этом ряду художественными памятниками прошлого, придает насыщенному ими изданию своеобразный колорит. Параллельно с основной задачей — быть популярным введением в современную науку, оно несёт в себе также и общекультурный смысл: погружает своего читателя-зрителя в мир старого искусства, в историческую, богатую собственным драматическим содержанием среду. Сам выбор этих образцов характерен. Преобладают в нём произведения эпохи маньеризма и барокко, нередко проникнутые высоким пафосом познания мира, и в то же время — тревожным ощущением его опасной таинственности. Художники не скрывали своих собственных вкусов и пристрастий, но зато сумели извлечь из них сильные средства для построения обобщенного образа Науки — «драмы идей». <...>

Наука и человечество. Том II. Разворот. Арт-директора Юрий Соболев и Александр Добрицын. Дизайнеры Максим Жуков и Юрий Курбатов. Эмблема ежегодника — Эрнст Неизвестный. Иллюстрации — Александр Кабаков, Виктор Пивоваров, Юло Соостер и другие. 1963.

Рисунки Соостера к похожей литературе были иного рода. Его фантастика показывает мир иначе устроенным, чем нам привычный, мир с иными законами, а потому и с иной пластикой. Сама его графическая манера, лишенная претензий на артистизм, неторопливая, построенная на несколько разреженных штриховках, казалась полемичной по отношению к ставшей модной системе быстрого рисования. Но эти туго натянутые штрихи воплощали в себе представление о невидимой структуре самого пространства. И вдруг, разрывая их, заставляя сдвоиться и пересечься, Соостер легко делал видимой неизобразимую, казалось бы, абстракцию: разрыв трёхмерного пространства и переход в иное измерение, в другой мир.

Клиффорд Саймак. Всё живое... Суперобложка. Художник Юло Соостер. 1968.

Такая графика отчётливо противостояла поверхностному, «дизайнерскому», проектированию будущего. Художника не интересовало, какие кузова будут носить механизмы третьего тысячелетия. В самой экспрессивной пластике изображавшихся им «чудес техники будущего» скрыто сомнение в возможности их существования. Снимая с воображаемого мира фантастики его внешний пластмассовый колпак, он обнажал сложную механику глубинной связи явлений, противоречивость разрастающейся технической среды в её отношениях с человеком. Речь шла не о её грядущих успехах, а о структуре мироздания, о Пространстве и Времени с большой буквы как о всеобщих, вселенских категориях, законы которых далеко ещё не открыты.

Многочисленные и решительные новации «оттепельных» лет утверждали себя в отчаянной борьбе с защитниками прочно к этому времени утвердившихся «академических» норм книжной культуры. На авторов сыпались обвинения в неряшливости, бесформенности и сырости их якобы однообразных рисунков, на то, что быстрое рисование стало ширмой для дилетантов и халтурщиков, наконец — страшно сказать! — «стало напоминать некоторые упадочные явления новейшего буржуазного западного искусства. Предполагается при этом, что именно упадок и деградация являются вернейшими признаками „современности“».

Эта проблема восстановления живых связей отечественного книжного (и, разумеется, не только книжного) искусства с мировым художественным процессом двадцатого века была весьма актуальной и далеко ещё не потеряла своего идеологического характера. Но искусство современного Запада понемногу проникало на московские и ленинградские выставки. В 1957-м и 1958 годах были изданы первые за несколько десятилетий сборники переводных статей о Пикассо и Матиссе, а в 1960-м — популярная брошюра о Пикассо И. Голомштока и А. Синявского. Большой альбом, посвященный новейшей западной графике, преимущественно станковой, составленный Е. Левитиным, вышел в 1959 году. Но всё же «реабилитация» зарубежной художественной культуры последних десятилетий была далека от завершения.

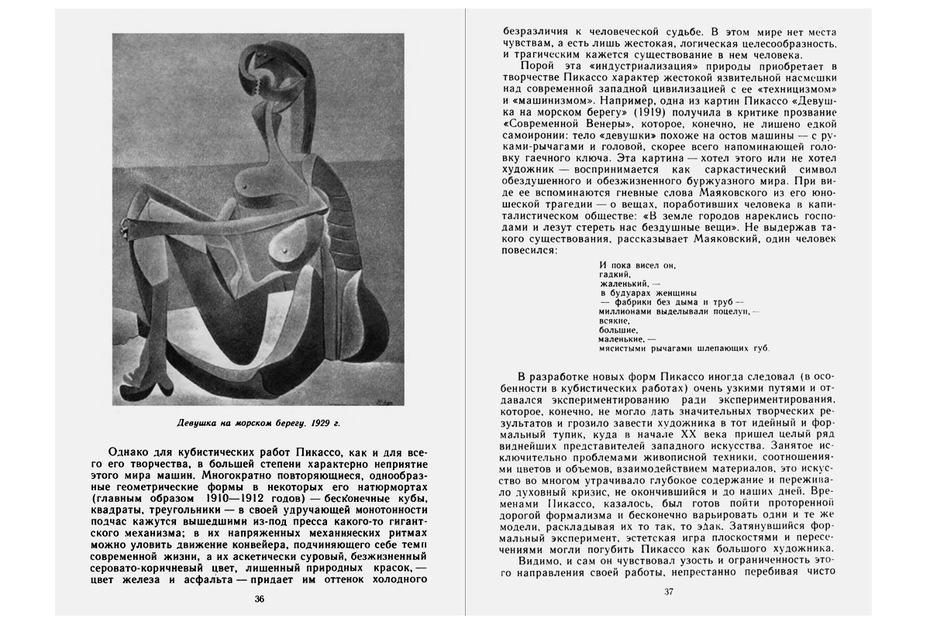

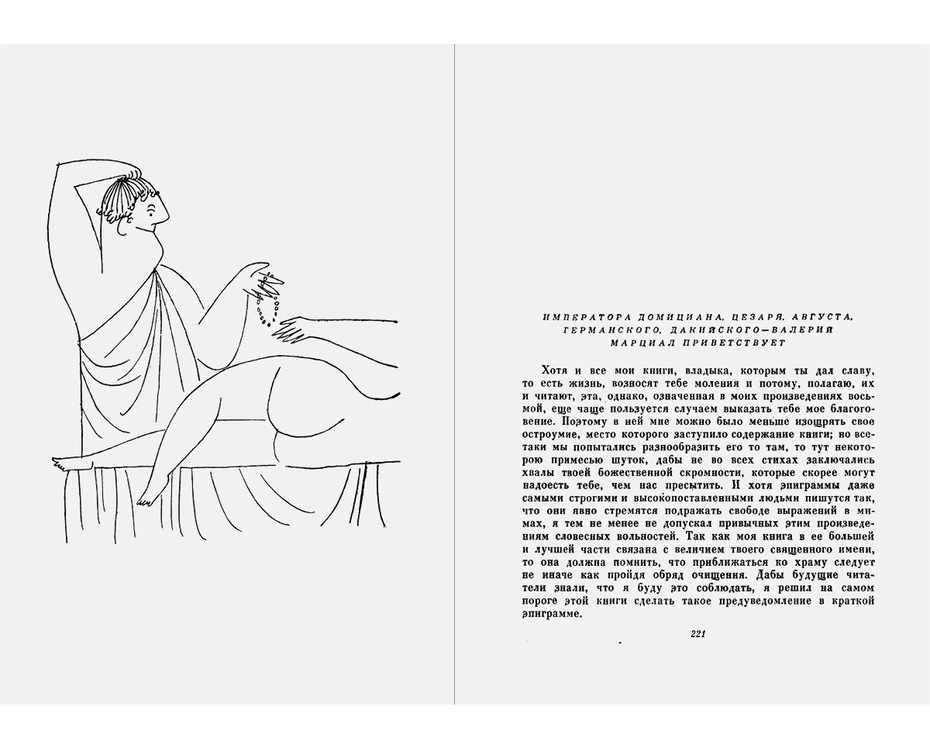

Среди молодых художников книги, подвергавшихся постоянным нападкам за их обращение к графическому языку больших европейских мастеров, наибольшую и постоянную ярость охранительной критики вызывал Лев (Феликс) Збарский, бравировавший своим пристрастием к лаконичному и напряженно-эмоциональному рисованию Матисса, Пикассо или Дюфи (Олеша Ю. Избранное. М.: Художественная литература, 1956; Монтан И. Солнцем полна голова. М.: Искусство, 1956; Овидий. Любовные элегии. М.: Художественная литература, 1963). Кроме профессиональных попрёков он удостоился даже открытого письма в газету от типографских рабочих, не желавших печатать его непривычные им рисунки. Между тем в его лёгких иллюстрациях очевидно, наряду с их демонстративной беглостью, незаурядное чувство литературного стиля, заставлявшее существенно менять почерк рисунка при переходе от автора к автору, от эпохи к эпохе.

При всём различии графических манер и почерков (кстати сказать, почти всегда очень близких в рисунках и в связанных с ними надписях) экспрессия «быстрых» работ художников рубежа пятидесятых и шестидесятых годов существенно не похожа на столь же беглое рисование мастеров «Группы 13». В них нет уже танцующей лёгкости пера, они напряжённее и мускулистее, в каком-то смысле ответственнее прежних.

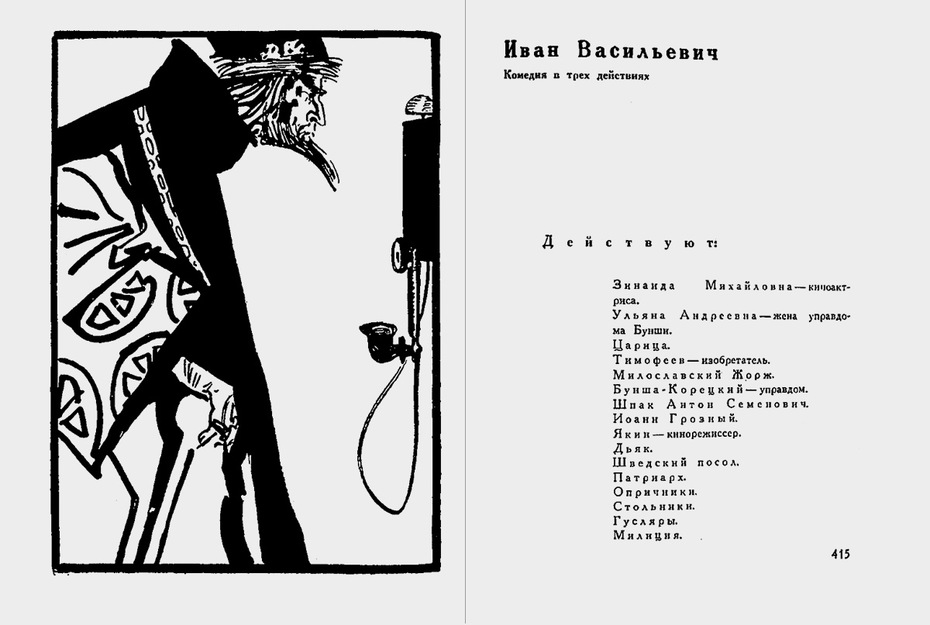

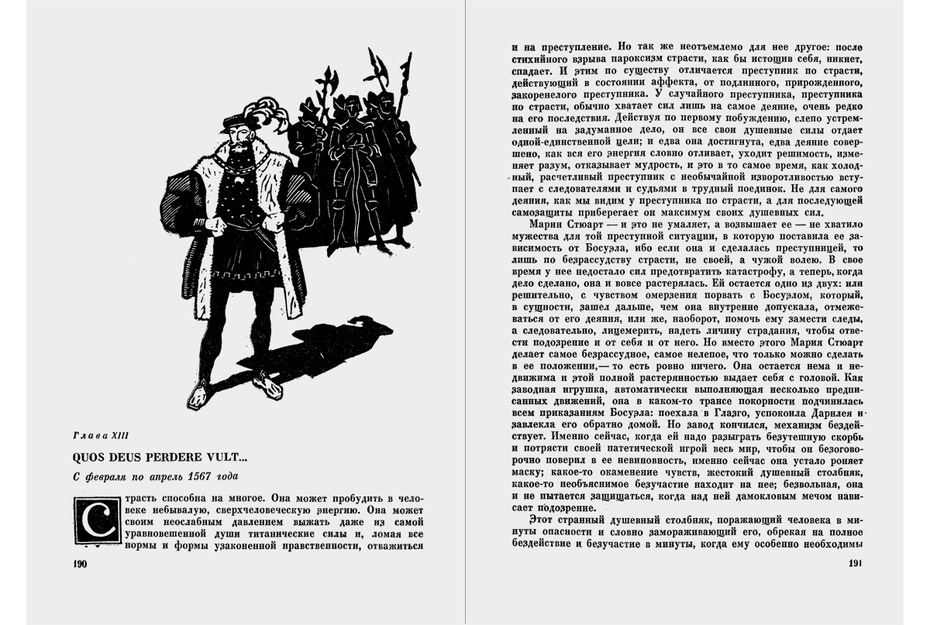

Наряду со свободным рисунком меняла свой ритм и почерк книжная гравюра на дереве, а с нею и не употреблявшаяся прежде в книге линогравюра. Ксилография утрачивала свою ювелирную отделанность, миниатюрность. Её штрихи становились крупнее, динамичнее, резче. В энергичных контрастных гравюрах Дмитрия Бисти исчезала ощутимая в оттиске граница доски, движение перекидывалось через ось разворота, уводило взгляд и на следующий за ним, объединяя единым ритмом всю книгу. Упругими массивами чёрного цвета ложились на бумагу обострённые до грани гротеска оттиски линогравюр Татьяны Толстой (Булгаков М. Драмы и комедии. М.: Искусство, 1965; Грин А. Белый шар. М.: Молодая гвардия, 1966; Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. М.: Прогресс, 1967). Свободой и динамикой композиции и непринуждённой экспрессией резца отличались и ироничные линогравюры Владимира Носкова к плутовскому роману Г. Филдинга «Истории жизни покойного Джонатана Уайльда Великого» (М.: Художественная литература, 1958). Его же сюжетные заставки к «Марии Стюарт» С. Цвейга (М.: Иностранная литература, 1959) отдают несколько театральной аффектацией отточенных жестов.

Нападки на новую графику вызывали активную полемику. У неё оказалось немало защитников, и среди них — сами художники, начиная с маститого Андрея Гончарова, отвергавшего тональную манеру рисования, превращавшего, по его словам, графический лист «в подобие бесцветной живописи». Юрий Соболев, недавний, в конце 50-х годов, выпускник Полиграфического института, публиковал в техническом журнале «Полиграфическое производство» (где была сиротливая рубрика, посвящённая «полиграфическому оформлению» книги) обзоры книжных выставок, привозившихся из социалистических стран, а также и очередной выставки московских художников книги, которые, по его наблюдениям, стремились тогда «к более острым декоративным решениям» и искали «новых средств выразительности». Статьи эти, обращённые к полиграфистам, исполнителям новых художественных решений, объясняли им простейшие, но очень актуальные вещи — характер и смысл изменений, вносимых послесталинской оттепелью в культуру книгоиздания. «Статичность композиции, обилие золотых тиснений и пышный орнамент по любому поводу» не могли согласоваться с новейшими «требованиями динамики, простоты и лаконичной выразительности». <...>

С оттепельных времён искусство книги стало предметом постоянного внимания критики. Наряду с журналами особенно важную роль в его анализе и пропаганде играли сборники «Искусство книги» (вып. 2–10, 1961–1987), после первого выпуска (он был только альбомом) реформированные Ю. Молоком и В. Ляховым.

Подвижное и часто нарядное рисование, сфера остро индивидуализированных графических интонаций и почерков, парадоксальных рукотворных титульных и обложечных шрифтов, ознаменовало на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов освобождение от псевдореалистической догматики в книжном (как и во всяком ином) искусстве. Но очень скоро, уже во второй половине шестидесятых, оно встретилось с иной концепцией современного книжного стиля. Её провозвестниками и носителями оказались участники совсем небольшой, но убеждённой и энергичной группы молодых художников, окончивших около этого времени Полиграфический институт: Максим Жуков, Юрий Курбатов, Аркадий Троянкер и с ними архитектор по образованию Михаил Аникст. Источником же их идеи были в первую очередь основные тенденции книжной культуры Запада.

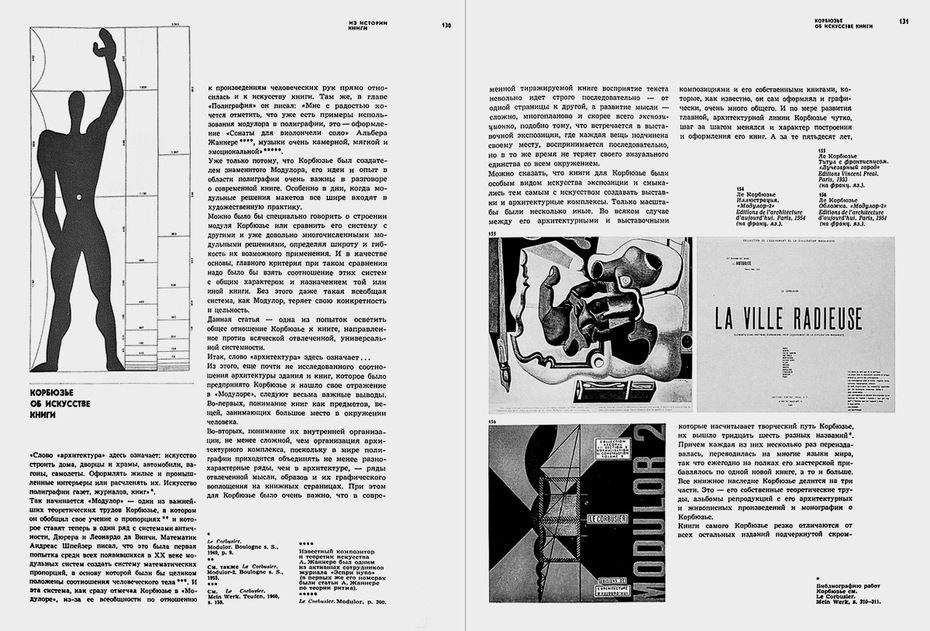

Стоит напомнить, что в русском книжном искусстве ХХ века мирискусническая традиция графического по преимуществу решения художественных задач, и в частности пренебрежения теми якобы банальными шрифтами, которые можно найти готовыми в типографии, оставила прочный след, не преодолённый даже конструктивистскими экспериментами с набором. Но западная книга пошла иным путём, создав прочную творческую линию строгого наборного оформления.

Восстановлением и продолжением этой почти утраченной в нашей стране традиции формирования книги именно такими, собственно полиграфическими в узком смысле этого слова средствами энергично и увлечённо занялась названная группа единомышленников. Их не привлекал артистизм рисованных заглавий, свободные, на глазок, лишь по вкусу выполненные орнаментально-шрифтовые композиции, будь они ложно классическими или псевдорусскими. Они строили книгу как рациональный, художественно и технически осмысленный предмет современного производства. Рукотворную, лишь репродуцируемую в книгах оформительскую «книжную графику» заменял и вытеснял строгий проект художника-полиграфиста, активно использующего технику и материалы современной полиграфии.

Именно это новое направление стали вскоре именовать графическим дизайном, полемически противополагая его обычному «оформлению». (Новомодное у нас английское слово как раз стало тогда врастать в русский язык в значении художественного преобразования на современный лад промышленной техники, производственной среды, рабочих инструментов и бытовых изделий.) Эстетизация технической формы, отчётливо функциональной и лаконичной, становилась стилевой основой активного творческого поиска. Разительный пример подобного технизированного строя в книжном искусстве — шестой выпуск сборника «Искусство книги» (М.: Книга, 1970, художники М. Жуков и А. Троянкер), настойчиво пропагандировавшего тогда оттепельные новации. В ряду богатых томов, артистично оформленных руками Б. Маркевича, С. Телингатера, Д. Бисти, Е. Когана, он выглядит вызовом, решительной декларацией полиграфического минимализма. Уже привычный тканевый переплёт, одеваемый ещё в нарядную суперобложку, сменился целофанированным картонажем с очень строгим фотоизображением глухого, без текстов и графики, макета книги. Он дан здесь в пяти вариантах уменьшающегося размера, и по верхним краям их узких корешков прослеживается чёткая диагональ, падающая слева направо. В сущности, это макет самого сборника, недостаёет лишь названия, набранного (или скорее выклеенного) широким строгим гротеском в его левом верхнем углу.

Искусство книги ‘65/66. Выпуск шестой. Суперобложка и титул. Оформление художников Максима Жукова и Аркадия Троянкера. 1970.

Заданная переплётом структура распространяется далее и на внутренний строй книги. Просторный титул с тем же, что и снаружи, расположением заглавия (хотя и без фотокомпозиции). Шрифт его уже немного другой: чуть сближенный с настоящим наборным, использованным для более мелких строк. Оглавление, повторяющее названиями рубрик диагональ переплёта. Шмуцтитулы, тексты которых начинаются каждый раз чуть ниже предыдущих, в соответствии с позицией названия определённой рубрики в оглавлении. Асимметрично скомпонованные страницы с широким левым полем, на которое выступает часть иллюстраций и вынесены подписи к ним и сноски. Всё это создает ощущение целостности и в то же время — непринуждённой свободы построения.

Характерно, что следующий выпуск (№ 7. М.: Книга, 1971, художник Д. Бисти) делался ещё по прежнему принципу, а после были найдены некоторые компромиссы.

Дизайнерский метод книжного творчества потребовал от художников развитого проектного мышления, более отвлечённого и целостного, чем графическое. Оно, конечно, не могло быть чуждым и «оформителям», поскольку и им следовало организовывать пространство книги, размещая в нём тексты и изображения, однако их мир был в большей мере сосредоточен на тесном листе рисовальной бумаги. Дизайнеры же размечали макет и часто могли не рисовать вообще ничего. Зато они заинтересовались всерьёз пропорциями, ритмикой, динамикой листаемой книги, организацией её плоскостей.

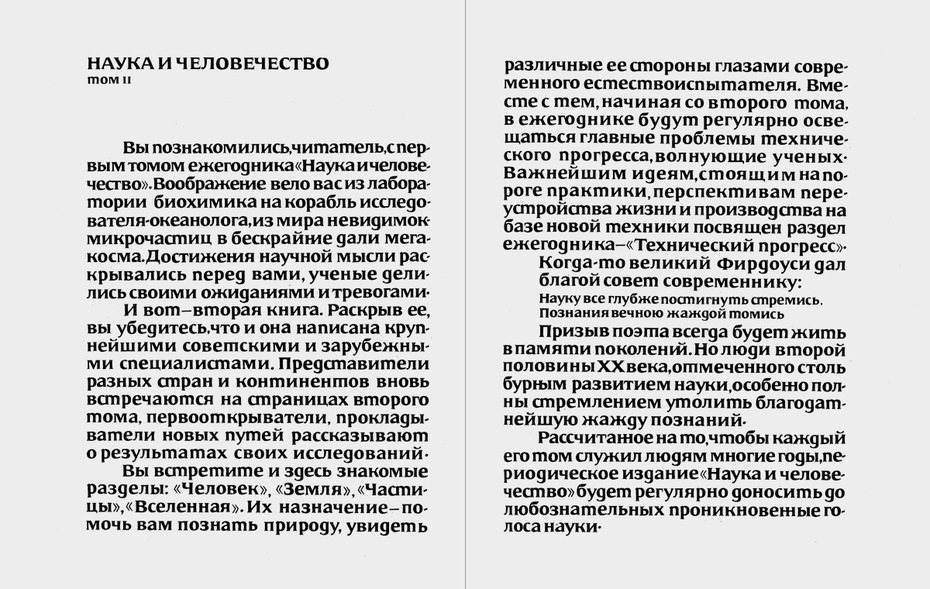

Одним из вводившихся ими для этого структурных средств стала сетка — модульная система такого рода организации. Повторяющаяся на каждой странице сеть вертикалей и горизонталей, не показываемая в готовой книге, но дающая опору углам иллюстраций и отрезков текста. Состоящая из одинаковых «кирпичиков», она задаёт элементарный арифметический порядок пропорционирования книги, достаточно свободный и гибкий, но легко читаемый в последовательности страниц, вопреки многообразию их конкретных решений. Сетка особенно удобна при необходимости размещать большое количество разнообразных по размерам и пропорциям иллюстраций. Уже в середине восьмидесятых годов М. Аникст комментировал и скомпоновал перевод специальной книги американца А. Хёрлберта о модульной системе конструирования изданий (Сетка. М.: Книга, 1984).

Аллен Хёрлберт. Сетка. Разворот. Оформление художника Михаила Аникста. 1984.

Дизайнерские методы давали возможность создать стройное целое из разнохарактерного графического и фотографического материала, не исключая, разумеется, и собственной графики мастера, пожалуй, в первую очередь шрифтовой и шире — знаковой. Так, Жуков и Курбатов в начале шестидесятых годов, ещё студентами Полиграфического института, исполнили специальный тяжеловато-пластичный титульный шрифт для второго тома ежегодника «Наука и человечество». Известная рукотворность его подчёркнута вариантными начертаниями нескольких букв и многочисленными лигатурами. И наряду с заголовками этим же шрифтом исполнен текст предисловия. Разумеется, его не переводили для этого в металл или модный тогда фотонабор, но не было ещё и компьютерной техники. Из шрифта, размноженного фотографическим способом, художники вручную выклеивали оригиналы текстов.

Наука и человечество. Том II. Разворот с предисловием. Оформление Юрия Соболева и Александра Добрицына. 1963.

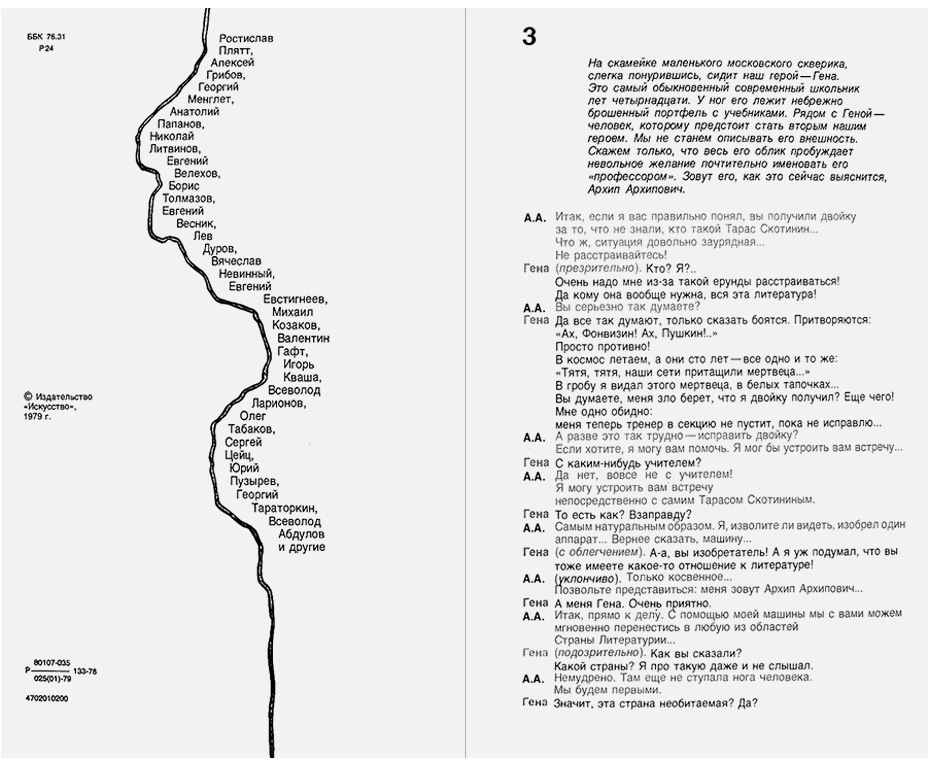

Богато и сложно иллюстрированную, однако вполне дизайнерскую по строю и духу научно-популярную книгу М. Аникст и А. Троянкер исполнили в конце семидесятых (Рассадин Ст., Сарнов Б. В стране литературных героев. М.: Искусство, 1979). В ней вовсе нет монтажа картинок различного происхождения — вся графика сделана самими художниками этой книги, притом она необычайно многообразна по своему графическому языку, точнее сказать, по многочисленным и весьма контрастным языкам. На их контрастах и держится выразительность и занимательность богатого ряда иллюстраций.

Текст книги образуют одиннадцать радиопередач, а в них пёстрая толпа знаменитых героев мировой литературы рассказывает нерадивому школьнику о тайнах своего нередко странного мира. Условность этого мира и игровой характер его освоения в детских радиопередачах решительно подчёркнуты художниками. Цветные завлекательные картинки сосредоточены все в начале, в своеобразном рисованном оглавлении, развёрнутом на шесть десятков страниц. И все они переполнены метафорами, нарисованы гротескно и нарядно, переполнены короткими текстами — то писанными разными почерками, а то наборными. Так, наряду со сложностями литературы читатель получает ненароком представление и о неисчерпаемых богатствах и возможностях современного графического языка. <...>

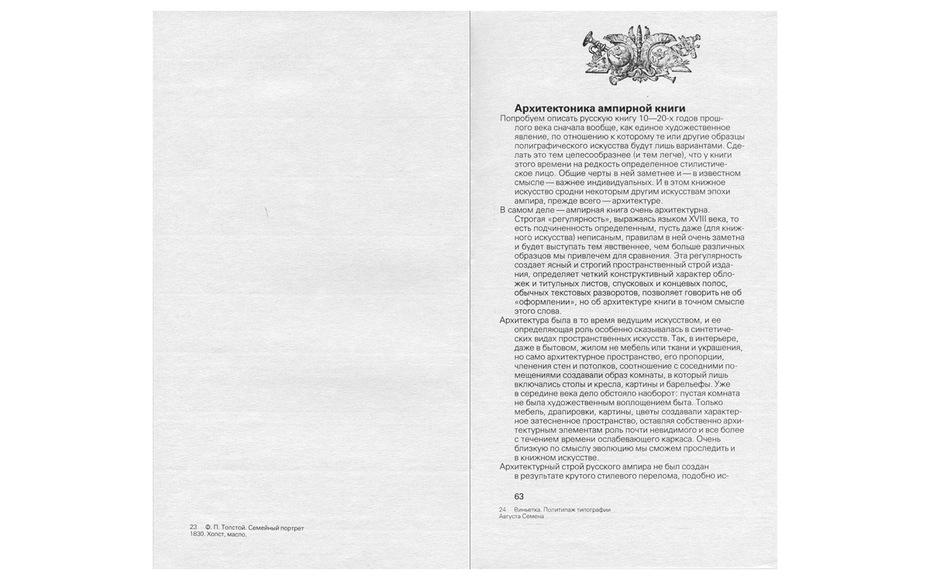

Впечатляющей демонстрацией возможностей дизайнерских методов стала серия «История книжного искусства» (М.: Книга, 1975–1987), особенно её первые выпуски, исполненные авторами принципиального макета М. Аникстом и А. Троянкером. Современная книга строилась по нему как своего рода музейная витрина для книг старинных.

Весь облик серии продуманно индивидуален. Узковатые изящные пропорции (не золотое сечение, а √3), единая — от оклейки переплёта до текста, не белая, матовая бумага верже желтоватого или сероватого тона, вместо отступа — вынос влево первой строки абзаца и свободный, не выровненный правый край строки. Два чётко разделённых ряда иллюстраций — общекультурный фон и собственно книжные памятники. Первый — вместе с текстом, на его бумаге, второй в «Эльзевирах» В. Аронова (1975) был выполнен на наклейках из очень тонкой белой бумаги. Критиковавшийся после выхода книги за несовременную и дорогую рукодельность, этот приём в следующих выпусках серии был заменен не столь эффектной печатью офсетом по белой шелкографированной плашке.

<...> Другим писателем, побуждавшим иллюстраторов уходить от прямой повествовательности, был Николай Гоголь. Виталий Горяев в рисунках к «Мёртвым душам» (М.: Гослитиздат, 1979) особенно был внимателен к метафорам Гоголя: «Я форзац делаю белым — и по всему полю чёрные мухи. Потому что это тот самый образ, которого не замечают, как правило, и который очень важен для Гоголя. Помните на балу: чиновники, как мухи на сахаре». Его привлекали не столько традиционные «гоголевские типы», сколько широко распахнутое пространство поэмы, пейзаж, дорога.

Сергей Алимов рисовал именно «типы», до предела сгущённые сатирические образы книги (Мёртвые души. М.: Современник, 1974), но особо подчёркнутая пластика превратила их в условные маски, в надутые, будто резиновые театральные куклы. Художника привлекал не быт, но ироническая фантастика автора.

Сергей Алимов. Колесо. Иллюстрация к поэме Николая Гоголя «Мёртвые души». М.: Современник, 1974. Источник: Собрание актуального реализма.

И наконец, Андрей Костин избрал для поэмы в качестве стилевого камертона наивные, но полные живым ощущением эпохи альбомные рисунки середины XIX века. Кажется, что иллюстратор передал офортную иглу самим персонажам, заставил их рисовать себя и друг друга. Недаром же на форзаце нашли себе место каллиграфические упражнения Чичикова. Мир героя материализован в почерке, в движении руки. Притом графический примитив художник не слепо воспроизвел, но обострил, спародировал. Сгущения и пустóты композиции дают ощущение гротескного, алогичного мира, сломки привычного порядка, и эта игра продолжена в разработке деталей. Таков весь мир Плюшкина с портретом вниз головой и стульями на шкафах. Таково и мелькание ног, бакенбард, рук с бокалами, почти независимых от людей, в сцене бала. И только фронтиспис — сам Гоголь на фоне римских руин, и тоже будто из давнего альбома — возвышенно-романтичен, хоть тоже не лишён налёта иронии (1973–1974, не издано).

Картинка в книге определённо переставала быть графическим пересказом сюжета, её язык мог быть передан одному или всем её персонажам, вещающим на нём от первого лица. Попов после Достоевского иллюстрировал для престижной «Библиотеки всемирной литературы» подкрашенными литографиями «Робинзона Крузо» (М.: Гослитиздат, 1974). Он сделал как бы странички дневника Робинзона, покрытые его записями и набросками, детальными, иногда — трогательно неумелыми (ведь рисовал моряк Робинзон, а не художник Попов). План жилища и схемы зонта, покрой самодельной одежды и прочее приобщали читателя к его делам и заботам и намечали характер — упорный, деловитый и обстоятельный. Как сам роман, написанный от первого лица, рисунки становились графическим «текстом», а не иллюстрацией в привычном смысле этого слова.

Иллюстрирование превращалось в искусство интерпретации литературы и получало в этом качестве небывалую свободу. Когда-то, на рубеже пятидесятых годов, А. Чегодаев упрекал в докладе на сессии Академии художеств двух известных художников, показавших на выставке свои серии рисунков к «Фоме Гордееву» М. Горького, в напрасном труде и распылении сил: «Их иллюстрации, сами по себе во многом удачные, ничего не прибавляют к тому, что было гораздо полнее, цельнее и ярче сделано Кукрыниксами». Тогдашнее понимание «задач» иллюстрации предполагало возможность лишь одного «правильного» решения. В конце же семидесятых два мастера одного поколения представили совершенно полярные трактовки классического памятника — «Одиссеи» Гомера.

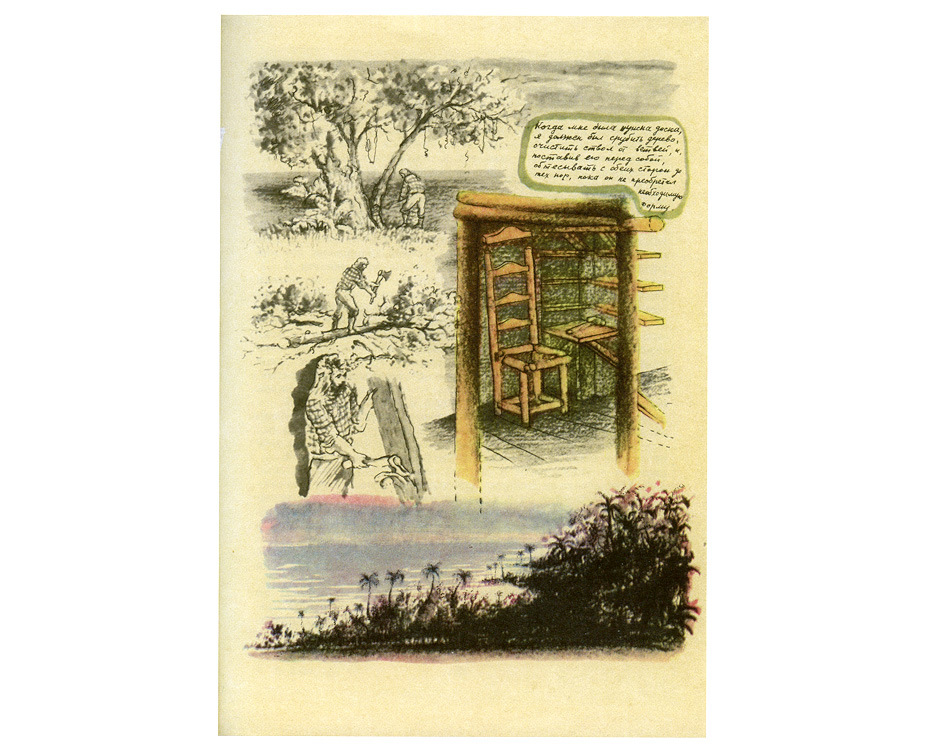

В ксилографиях Д. Бисти (М.: Правда, 1984) это варварский, страшноватый мир, проникнутый первобытной экспрессией и полный суеверий и страхов. Конфликты в нём, яростные и кровавые, решаются на кратчайшем расстоянии, в упор. Никаких психологических оттенков, движения угловаты и резки, все лица — маски. А на акварелях М. Митурича (М.: Советская Россия, 1984) запечатлено свежее и чуть ещё затуманенное утро античного человечества, идиллия гармоничного мира, раскрытого в ещё неясное будущее.

Нет смысла рассуждать, кто из художников вернее прочёл древнюю книгу. Ведь каждый отыскал в ней нечто своё, и это делает обе работы интересными.

Соболев Ю. Участие художника в научно-популярной книге // Искусство книги — 65/66. Вып. III. 1958–1960. С. 40–41.

Соболев Ю. Участие художника в научно-популярной книге. С. 22.

Чегодаев А. Художник и книга // Искусство книги. Вып. III. 1958–1960. С. 40–41.

Гончаров А. Д. Тревожные факты // Творчество. 1957. № 6. С. 11.

Соболев Ю. Заметки о Шестой выставке художников книги // Полиграфическое производство. 1957. № 5. С. 22.

Там же.

Каменский А. В поисках нового // Творчество. 1957. № 5. Цит. по: Искусство книги. Вып. 2. М. 1961. С. 33.

Ляхов В. Н. Очерки теории искусства книги. М., 1971. С. 9.

Там же. С. 12.

Там же. С. 65.

Чегодаев А. Д. Современное состояние и задачи книжной и станковой графики // Современное состояние и задачи советской графики. М., 1951. С. 18.

Соболев Ю. Участие художника в научно-популярной книге // Искусство книги — 65/66. Вып. 6. М., 1970. С. 19.

Чегодаев А. Художник и книга // Искусство книги. Вып. III. 1958–1960. С. 40–41.