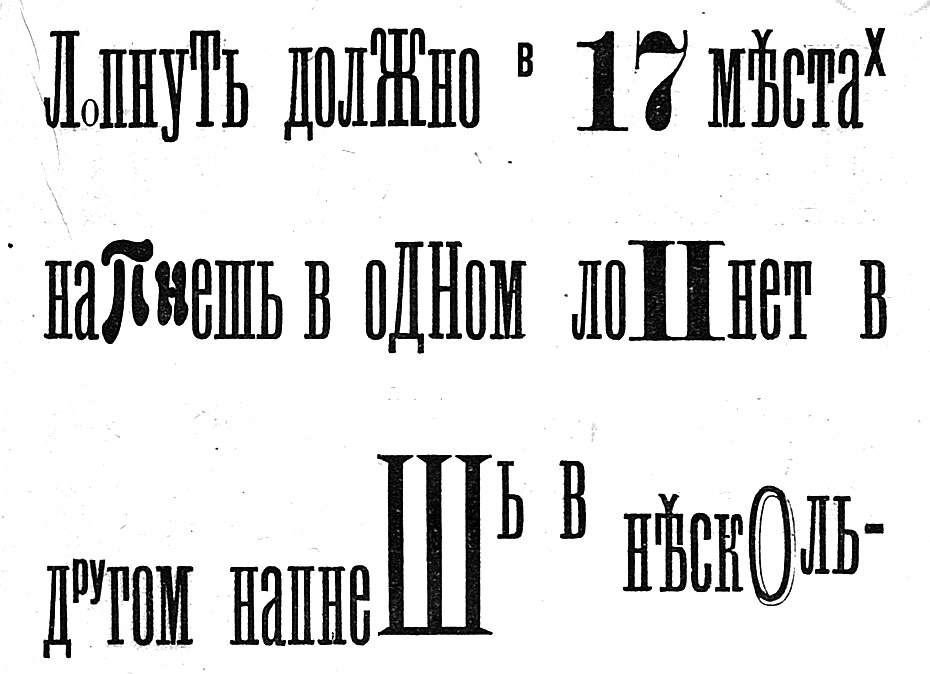

спели затуманиться те времена, когда российским авторам вспоминать о творчестве своих футуристов было неповадно, а любое упоминание требовалось «уравновесить» ссылками на грехи молодости, избыток полемического задора или преданность — постфактум — главных фигур русского футуризма идеалам революции. При этом в строчках и между строк футуристических книжек выискивались места, дающие хоть какое-то логическое обоснование зауми. Не подвергая сомнению образно-смысловую нагрузку футуристических сочинений, хочу подчеркнуть, что и эпатаж, и жажда опечатки, и поэтизация безвкусицы, и просто игра со словами, и серьёзное стремление к разрушению языковых устоев — всё это полноправно входило в художественную программу инициаторов «пощёчин общественному вкусу», «кукишей прошлякам», «трактатов о сплошном неприличии». «Останется превосходный вздор, который несём мы как знамёна», — сказано в собственно таком трактате с непередаваемым словами типографическим нажимом.

спели затуманиться те времена, когда российским авторам вспоминать о творчестве своих футуристов было неповадно, а любое упоминание требовалось «уравновесить» ссылками на грехи молодости, избыток полемического задора или преданность — постфактум — главных фигур русского футуризма идеалам революции. При этом в строчках и между строк футуристических книжек выискивались места, дающие хоть какое-то логическое обоснование зауми. Не подвергая сомнению образно-смысловую нагрузку футуристических сочинений, хочу подчеркнуть, что и эпатаж, и жажда опечатки, и поэтизация безвкусицы, и просто игра со словами, и серьёзное стремление к разрушению языковых устоев — всё это полноправно входило в художественную программу инициаторов «пощёчин общественному вкусу», «кукишей прошлякам», «трактатов о сплошном неприличии». «Останется превосходный вздор, который несём мы как знамёна», — сказано в собственно таком трактате с непередаваемым словами типографическим нажимом.

Напоминаю об этом вот к чему. Известные мне труды, посвящённые футуристической литературе и книге, несмотря на их академическую обстоятельность и серьёзность, а точнее, как раз из-за оных, оставляют некоторое ощущение неадекватности теме. Как-никак заумь по определению недоступна рациональному истолкованию, а сами футуристические вещицы — такие жизнеобильные, трогательно странные, вольнодумные и зрительно перенасыщенные — зовут, казалось бы, к более живому и непосредственному взгляду. Взгляду буквально.

Таким образом, взяться за типографику футуристов меня отчасти заставляет неудовлетворенность тем, сколько и как о ней написано.

Русские авторы глубоко и тонко осваивают исторический, языковой, текстологический пласты, но, подходя к зрительной субстанции слова, ограничиваются несколькими общими и стандартными фразами, иногда выдающими незнакомство с типографической терминологией. Авторы, питающие специальный интерес к графической проблематике, сосредоточиваются на иллюстрациях, в лучшем случае — на созвучных им литографированных письменах. Типографика, якобы механистичная и бездушная, пользуется меньшей симпатией — как, впрочем, это было и в кругу самих футуристов.

Западные исследователи отнюдь не пренебрегают типографикой и вообще гораздо обстоятельнее при анализе зримых слов и текста. Но даже в таком скрупулёзном и недвусмысленно озаглавленном труде, как Облик русской литературы Джеральда Янечека, — даже здесь вынесенный на передний план облик рассматривается от имени литературы.

Упрекнуть почтенных авторов не в чем — у каждого свой профессиональный взгляд, а тематическая ниша занята в основном филологами, литературоведами, искусствоведами слишком общего (для типографики) профиля.

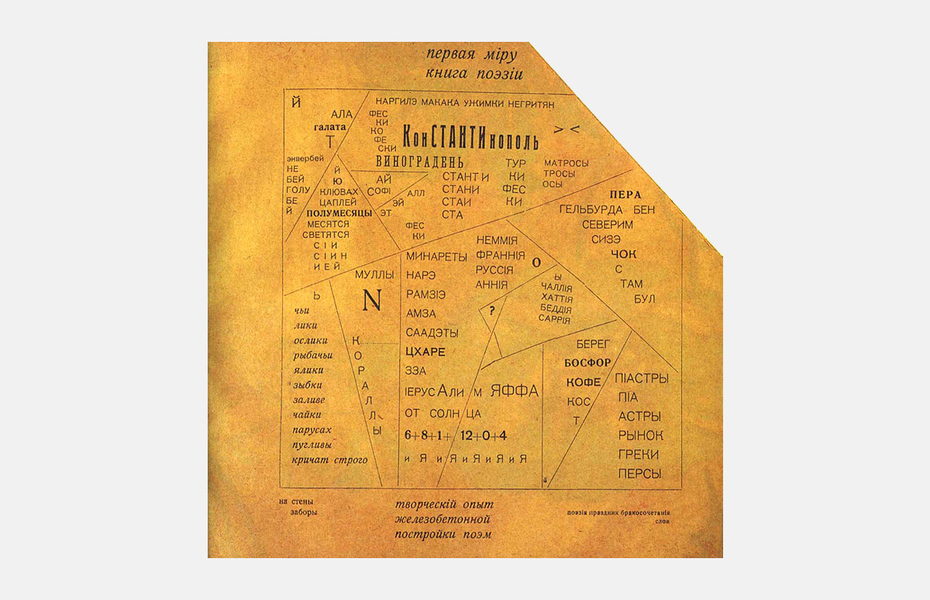

Один из ранних опытов истолкования футуристической поэзии, «единственный в своём роде наиболее полный и достоверный перевод (с полузауми на русский. — В. К.) поэмы Константинополь» Василия Каменского, тоже не жалует облик. Текст, написанный А. А. Шемшуриным чуть ли не со слов самого автора поэмы, не содержит ни строчки о её поистине железобетонной типографической

специфике.

Самое, однако, неожиданное, что и сами футуристы — писатели, издатели, художники, столь щедрые на «весомо-грубо-зримые» слова, — о своей «шрифтографии» говорят мало и лениво.

Тот же Каменский в Записках энтузиаста уделяет страничку своему пятиугольному Танго с коровами. Увы, здесь предвосхищены те поверхностные и не совсем согласующиеся со зрительными реалиями клише, которые бытуют в отечественных публикациях: «чёткость», «ритмические удары», «динамика восприятия», «читаешь как по нотам». Не оставлена без внимания и семантическая проблематика. Она показана на примере набора одного слова: «Каждая буква разного шрифта, причём узкое о положено горизонтально, что означает — гроб. Самоё слово процессия растянуто, как вид процессии, в одну длинную строку».

Объяснение самого лёгкого и, пожалуй, единственно объяснимого случая лишь провоцирует вопросы относительно всех прочих и крайне обильных типографических «наворотов».

В конце концов автор признаётся: «в увлечении формой некоторые футуристы (и я — в первую голову) слишком увлеклись, пусть даже пересолили, но эта лаборатория (всюду кавычки автора! — В. К.) необходима для мастерства, чтобы заставить СЛОВО служить истинной цели — возвеличивать содержание». Какое характерное признание — самоосуждающее и тщеславное одновременно. И пресловутое «главное — содержание». Прочтя выше, что Танго (1914) суть «стихи конструктивизма», понимаю, что всё дело в годе: в 1931 году, когда, как ни странно, вышли Записки , «содержание» уже почти главенствовало, футуризм был повержен, а конструктивизм ещё ждал своей очереди.

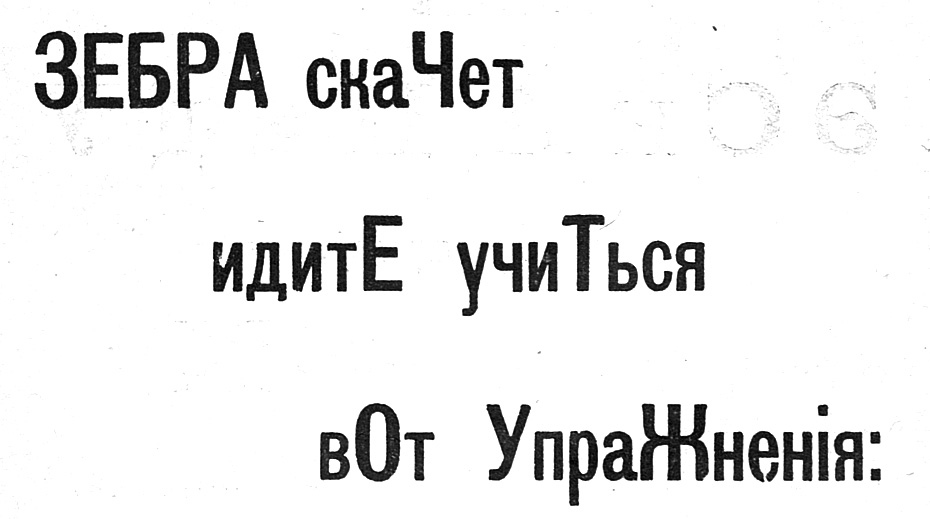

Киевская афиша выступления футуристов. 1914. Из частной коллекции.

Собрание сочинений Игоря Терентьева, включая и тексты лучших лет русского авангарда, неплохо представляет футуристический мир вообще и в частности предмет моего интереса. Но и в этом томе, где столько сказано о фонетике, ритмике, сдвигологии «самовитого» слова, где многие произведения пришлось дать факсимильно, сообразно их визуальному значению, почти не говорится о зрительной «самовитости» и типографической практике. Обнадёживает подзаголовок «Живопись в поэзии» вошедшей в сборник статьи А. Крученых Аполлон в перепалке (1919). Но, оказывается, речь идёт об изобразительных ассоциациях, вызываемых словами помимо их конкретного графического воплощения, например:

Поэзия что такое?

Укража дойное молоко

А корова?!!!

Слово!

А бык????

Язык!

(Терентьев)

Корова стоя читает газету. Ноги четыре перпендикуляра. Бритва языка подкашивает тяжёлого быка — поэзия о пределяется графически! Только при разборе я заметил, что в рукописи после четвероногих слов по четыре вопросительных и восклицательных знака!

«Четвероногие» (мычащие, парнокопытные и пр.) слова — это не для типографа. Должен признаться, что заумь вообще выше моих пристрастий и понимания. Более того, зрительное пиршество, коим представляются терентьевские и другие футуристические опусы, мешает различать слова. Это и побуждает меня коснуться зрительной формы текстов-книжек. Так же отстранённо от словосмысла и слова как такового, как отстраняются некоторые авторы от типографики. И угол зрения, и узость взгляда — от профессии типографа. Именно её ценности определяют пафос и скепсис статьи, где будут мои наблюдения, домыслы и, наверное, вопросы, на которые за недостатком свидетельств ответить затруднительно.

Типографика и визуальная поэзия

Попробую показать, почему всё-таки отстранение зримого слова от просто слова (в глазах и умах исследователей) возможно, а быть может, и неизбежно. Для этого обращусь к творчеству тех, кто по роду своей профессии призван наделять букву, слово и текст конкретной графической формой.

Дизайнеры и типографы — тоже визуальные поэты, что может проявиться и в оформлении деловой книги, и в поиске заведомо неконвенционального решения. По части таких решений они ничуть не менее тонки и дерзновенны, чем литераторы и художники.

В чём же различие?

По моим наблюдениям, в том, что собственно визуальные поэты (называю так всех творцов зрительных словообразов) остаются прежде всего мастерами слова, дающими ему сколь угодно мощный и самодовлеющий зрительный аккомпанемент. Типографам более доступна поэзия самой визуальности. При этом происхождение типографа на перекрестии талантов художника-изобразителя и литератора, как ни парадоксально, более проблематично, чем в недрах одной лишь литературной специальности. Не случайно главную роль в своей типографике сыграли футуристы, наименее причастные к живописи (И. Зданевич и В. Каменский).

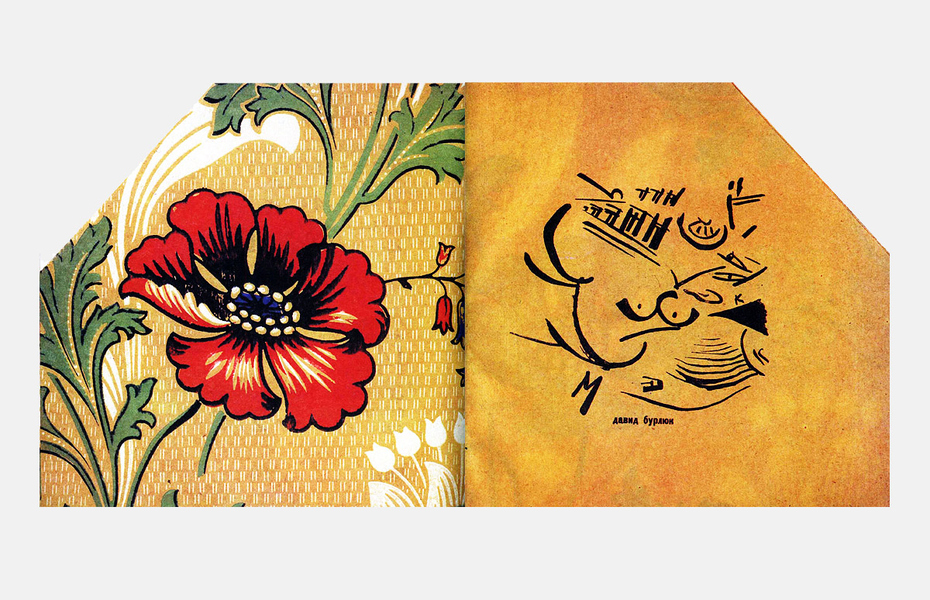

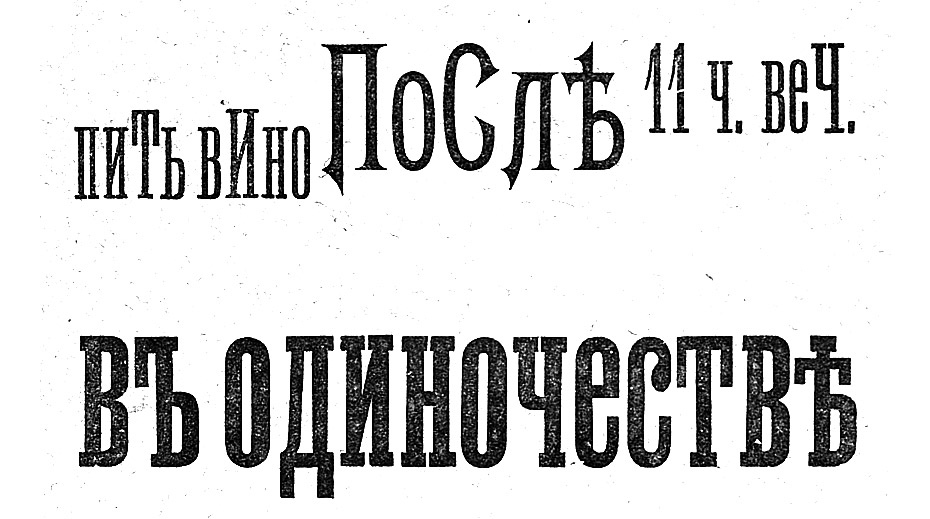

Футуристы: Первый журнал русских футуристов: № 1–2 / Ред. В. Каменский ; Изд. Д. Бурлюк. М.: Тип. «Мысль», 1914.

Поэты не стремятся к совершенству графической формы. Типографы — неисправимые максималисты и перфекционисты — ценят «чуть-чуть» и добиваются полноты в детализации, что в расчёт «чистых» визуальных поэтов не входит. Профессиональные дизайнеры показывают пример формальной дисциплины, «сделанности», визуального остроумия. Художники и поэты, обратившиеся к письму и набору, сильны иным — непосредственностью, небрежностью, тягой к брутальности и, пожалуй, большим вниманием к графической обыденности. Типографика отличается от визуальной поэзии поэтов, как мастерство (хотя бы и рутинное) от вдохновенно-мастеровитого «дилетантизма».

Тут не обойтись без понятия «конкретность». На обложке каталога международной выставки конкретной поэзии (Городской музей Амстердама, 1971) значилось:

Concrete Poetry. Amsterdam. Stedelijk Museum, 1971. Catalog of a 1971 exhibition of various concrete and visual poets at the Stedelijk Museum.

Заглавный знак вопроса имел бы серьёзное значение, в частности, и для работ футуристов. Насколько они визуально конкретны? Сколь неотъемлема их графическая форма от вложенного в неё «словосмысла»? Как вообще эта форма рождалась? Как из типографий Яковлева на Мясницкой или Соколинского на Надеждинской в Петрограде сумели «вылететь» такие странные для своего времени создания?

Чтобы это произошло, требовалось одно из трёх: либо постоянное присутствие художника у чужой наборной кассы (мне неизвестно, чтобы кто-нибудь из русских футуристов обзавёлся собственной типографией), либо скрупулёзно размеченные текстовые оригиналы и точные эскизы (что проблематично, учитывая столь экстравагантный характер набора), либо печатный образец или хотя бы приблизительный эскиз, инструкция устная или письменная.

Возможно, это выглядело так.

Поэт не слишком детально инструктировал наборщика и в какой-то мере вверял ему конкретику своего замысла. Затем контролировал и, скорее всего, оставался довольным, увидев, как нечто невообразимое осуществляется в печати. Забирая тираж (для чего не всегда требовался извозчик или авто), «потный от счастья» футурист оставлял эскизы в типографии, где они вскоре утрачивались. Ему они были уже не нужны (но как бы пригодились нам сейчас!).

Так или иначе, если и была разница между идеальными образами слов и той самой инструкцией, а главное — между инструкцией и её реализацией, то результат получался не материально-, а всего лишь концептуально-конкретным.

Предположение можно подтвердить и слабостью авторских рефлексий на «шрифтографию», и анонимностью авторов типографических решений (авторство поэтов, само собой, не разумеется), и, в общем, самими работами.

Известно, что некоторые из них существовали и в обычном виде. Так, Янечек обращает внимание на тот факт, что «текст Владимир Маяковский: трагедия был представлен в цензуру <...> в виде отпечатанной копии без обозначения каких-либо типографических эффектов».

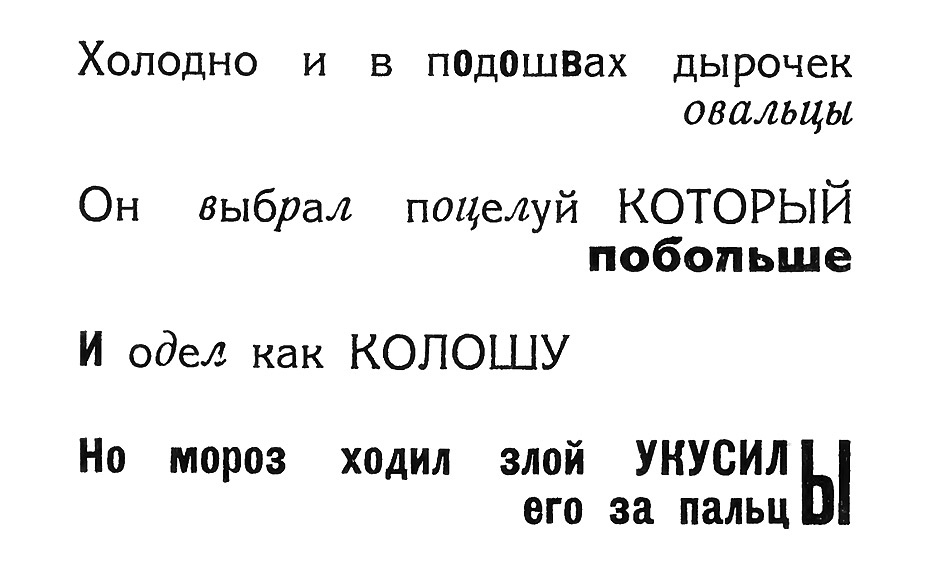

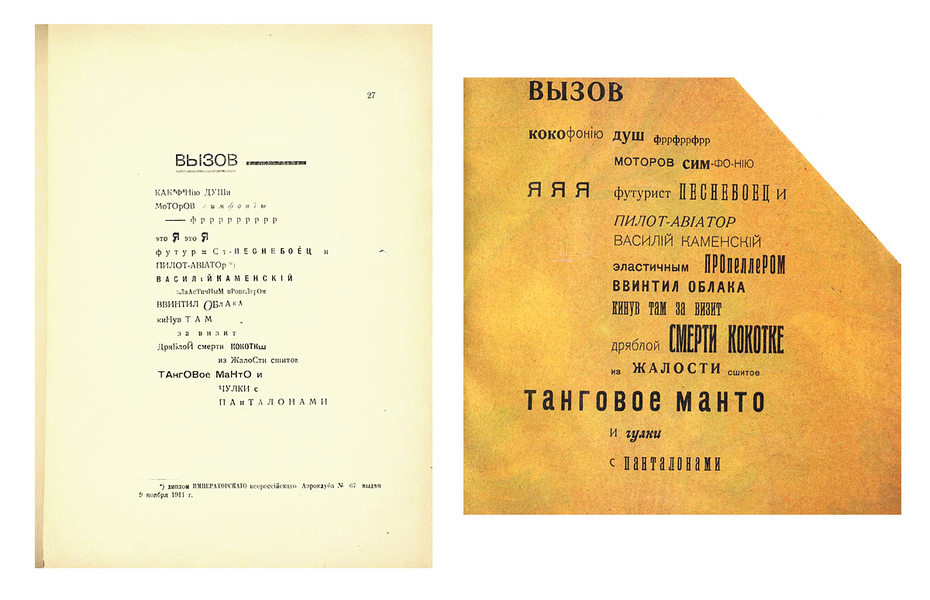

Интересно сопоставить разные издания стихов Каменского. Скажем, Танго, Вызов и Скетинг-рин из пятиугольной книжки изобилуют расхождениями (как в «ошрифтовке», так и в разбивке на строки) с публикациями в «Первом журнале русских футуристов». Там, где выделено вcё и дважды по-разному, трудно уловить какой-то принцип. Впрочем, и без сопоставления видно, что при введении столь хаотичной системы выделений (к которой поэт, собственно, и стремится) можно было положиться и на наборщика.

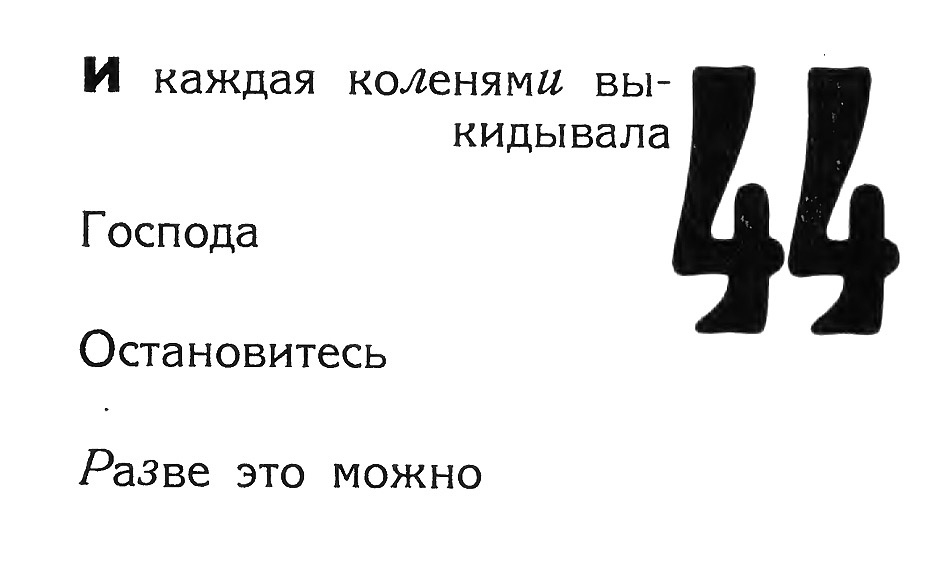

Стихотворение «Вызов» на страницах «Первого футуристического журнала» (М.: Типография «Мысль», 1914) и в книге «Танго с коровами» (М.: Издание Д. Д. Бурлюка, 1914).

Так же и у Терентьева. Например, различия между двумя «ахинианами» в книжке Факт (1919) и в сборнике Софии Георгиевне Мельниковой. Фантастический кабачок (1919) настолько вялые, что вряд ли здесь можно говорить об осознанной художественной воле автора текста.

Два «ахиниана»: из книги «Факт» и из коллективного сборника «Софии Георгиевне Мельниковой. Фантастический кабачок» (обе — Тифлис: 41˚, 1919).

Вопрос о типографическом авторстве в большинстве случаев, строго говоря, остаётся тайной. Ибо неизвестны имена соавторов-наборщиков — тех, кого надо было угощать независимо от расположенности к участию в футуристических экспериментах.

Таким образом, я склонен думать, что здесь мы имеем дело скорее с обликом изданий, чем литературы, с вариантами очень активного внешнего оформления, а не с разными авторскими версиями одного и того же произведения.

Между прочим, поэтому при цитировании и назывании футуристических произведений я бы не стал педантично воспроизводить надорфографические (типографические) признаки, включая сюда и ненормативные прописные. Иначе следовало бы прибегнуть к факсимильному репродуцированию, точному повторению набора или пространному описанию.

Сказанное выше, а также и ниже (исключая последнюю главу статьи) менее всего относится к одному автору. Тема футуристической типографики отчётливо разбивается на две: всё остальное и Илья Зданевич.

* Слова признательности — Анатолию Боровкову, библиографу и собирателю футуристический редкостей, позволившему мне полистать те самые книжки, которые не могли не привести к мысли о нижеследующей статье. Особая благодарность издателю Сергею Кудрявцеву, который не преминул снабдить меня соответствующей литературой по теме и подсказал несколько полезных цитат. Одна из них оказалась незаменимой для эпиграфа.

Продолжение статьи.

Библиография

- Ковтун Е. Ф. Русская футуристическая книга. М.: Книга, 1989.

- Iliazd. Paris: Center Georges Pompidou, 1978.

- I libri di Iliazd: Dallavanguardia russa alla scuola di Parigi. Firenze: Centro Di. 1991.

- Iliazd. Ledentu le phare. Paris: Éditions Allia, 1995.

- Кирилл Зданевич, Илья Здaневич: Каталог выставки. Тбилиси, 1989.

- Авангард и традиция: книги русских художников XX века: Каталог выставки в Российской государственной библиотеке. М.: Даблус, 1993.

Терентьев И. Трактат о сплошном неприличии. Тифлис, 1920. С.13. Здесь и далее я стригу под одну гребёнку всех футуристов. Для локальной типографической темы не важно, кто давал «пощёчину» только на бумаге и был всего лишь «обновлённым декадентом» (как на то сетовал С. Худаков, он же И. Зданевич, в сборнике Ослиный Хвост и Мишень), а кто был якобы истинным радикалом.

Janecek G. The look of Russian literature: Avant-garge visual experiments, 1900–1930, New Jersey,1984. О том, что эта книга о литературе, а не дизайне, прямо заявлено в предисловии.

Молок Ю. Типографские опыты поэта-футуриста/Прилож. к факсимильному изд.: Каменский В. Танго с коровами: Железобетонные поэмы (Москва, 1914). М., 1991. С. 10. К изданию также приложена статья А. Шемшурина Железобетонная поэма (Стрелец. Сб.1. Пг., 1915).

Призрак чтения по нотам витает над футуристической поэзией. Так, в сборнике Ослиный хвост и Мишень (1913) в статье С. Худакова есть пример стихотворения Антона Лотова Уличная мелодия. «Мелодия» прерывается комментарием: «Дальше идут ноты (я их не воспроизвожу ввиду затруднения в печати)» (С. 135).

Каменский В. Путь энтузиаста. М., 1931. С.194.

Там же. С. 195.

Терентьев И. Собр. соч. Bologna, 1988. С. 428.

Поскольку в России типографика (и дело, и слово) всё еще на птичьих правах, поясню, что это такое. Типограф не рисует, нo выбирает, набирает, монтирует. Типографика — оформление текста посредством набора и вёрстки, пространственно-графическая организация произведения печати, превращение текста-идеи в текст-вещь. С расширением круга выразительных средств, усложнением технологий и задач это всё чаще называют графическим дизайном.

Janecek G. Op. cit. Р. 216.

Это слово заимствуется из Мены всех (М., 1924). Давая в колофоне «ошрифтовано тем-то», конструктивисты-поэты (А. Чичерин) наверняка ощущали нехватку «словосмысла» применительно ко всему, что не написано, а набрано.

А. Боровков любезно показал мне чешское издание Слова на свободе Ф. Маринетти (Praha, 1922). В чешском переводе скрупулёзно воспроизведена вся «взрывчатая» типографика! Мне известен по крайней мере один убедительный пример (книга об истории Союза голландских дизайнеров), где все многочисленные и пространные цитаты даны в виде точных репродукций соответствующих источников.

У Янечека так и сделано: раздел «Typography» подзаглавлен «Зданевич и другие». На начальной полосе в инициальной позиции стоит фотография молодого Ильязда.

Не успел я подумать, что слово «concrete» означает также и «бетон» как прочел у Сьюзан Комптон: «Термин железобетонные поэмы часто сокращают и используют как конкретная поэзия, что означает современные авангардистские стихотворные произведения с необычной графической подачей» (Compton S.P. The world backwards: Russian futurist books 1912-16. London, 1978, P. 83). Лестная для русской культуры — но верная ли этимология?

Терентьев И. Мои похороны: Стихи, письма, следственные показания, документы. М., 1993. С. 24.